- Cartes

- L'Asie Mineure

- L'Arménie en 50 av. J.C.

- Le royaume Parthe à la fin de la République

- Rome à la fin de la République

- La bataille de Philippes

- L'Empire d'Auguste à Trajan

- L'Empire romain sous Auguste entre 30 av. J.C./6 après J.C.

- Les voies romaines

- Les principaux peuples germainiques au premier siècle ap. J.C.

- L'Asie Mineure

Auguste : né en 63 av. J.C., mort en 14 ap. J.C.Titre : Premier empereur romain, Imperator Caesar Divi Filius Augustus (16 janvier 27 av. J.C., 19 août 14 ap. J.C. : 40 ans)Nom

Caius Octavius Thurinus (Octave). Suite à son adoption par Jules César, son grand-oncle, en 45 avant J.C., il est renommé Caius Julius Caesar Octavianus. Le 16 janvier de l'an 27 avant J.C., le Sénat lui octroie le titre d'Imperator Caesar Augustus. NaissanceLe 23 septembre 63 av. J.C. à Rome. FamilleElle est originaire de Velletri, dans le Latium. PèreLe père d'Octave (Caius Octavius), premier sénateur de leur famille, a été gouverneur de la Macédoine jusqu'à son décès en 58 av. J.C. Il décède subitement avant de pouvoir candidater au consulat. De son premier mariage avec Ancharia, il a une fille, Octavie, et de son union avec Atia, sa seconde épouse, naissent une autre Octavie et Octave (Auguste). A sa mort, Octave, alors âgé de quatre ans, est pris en charge par Lucius Marcus Philippus, le nouveau mari de sa mère. En 45 av. J.C., il est adopté par Jules César, son grand-oncle. MèreAtia Balba Caesonia, fille de Julie, la soeur de Jules César, est une figure clé dans l'ascension d'Octave au pouvoir, grâce par ailleurs, à ce lien familial. PortraitD'après Suétone, Auguste était de petite taille, "mais cela ne se voyait point, tant son corps était bien proportionné, et l'on ne pouvait s'en apercevoir qu'en le comparant avec une personne plus grande, debout près de lui... Son corps était, dit-on, couvert de taches, de signes naturels, parsemés sur sa poitrine et sur son ventre... mais aussi de callosités formant en plusieurs endroits des plaques dartreuses, provoquées par des démangeaisons et par son habitude de se frotter vigoureusement avec un strigile... Il souffrait également de la vessie et n'était soulagé qu'après avoir rendu des calculs en urinant." Tout au long de sa vie, il est ainsi confronté à divers problèmes de santé. Il souffre de crises d'épilepsie, de troubles digestifs, et d'une boiterie occasionnelle due à des douleurs à la hanche, à la cuisse et à la jambe gauche. De plus, il est affecté par une légère paralysie de la main droite, son index droit étant ankylosé. Bien qu'il ne soit pas particulièrement sportif, se limitant à la pêche à la ligne, il abandonne l'équitation et l'escrime après les guerres civiles. Il se distingue par son travail acharné, son intelligence, sa patience et sa ruse, ce qui lui permet de mettre en place une nouvelle constitution politique. Il mène une vie simple, tout comme l'aménagement de ses appartements, et prône la modestie et le travail. L'impératrice elle-même file la laine, et il ne porte presque que des vêtements faits par sa soeur, sa femme, sa fille et ses petites-filles, selon Suétone (Aug., 73, 2). Au Sénat, Auguste se présente vêtu d'une cuirasse sous sa toge, un glaive à la ceinture, et accompagné de dix sénateurs robustes. Il reçoit les Pères Conscrits au Palatin de manière isolée, après les avoir fait fouiller, probablement hanté par l'assassinat de Jules César. MariageIl se marie à trois reprises : Son premier mariage est avec Clodia Pulchra, fille de Fulvie et Publius Clodius Pulcher, et belle-fille d'Antoine. Ce mariage, conclu pour maintenir de bonnes relations avec Antoine, se termine sans enfant et ils se séparent en 40 av. J.C. En 39 av. J.C., il épouse Scribonia pour des motifs politiques. Scribonia, veuve à deux reprises, appartient à la famille de Sextus Pompée, un autre rival d'Auguste. Elle est la fille de Lucius Scribonius Libo et de Cornelius Sulla. Ce mariage vise à apaiser les tensions entre Auguste (Octave), qui contrôle l'Italie, et Sextus Pompée, maître de la Méditerranée et menaçant l'Italie de famine. Libo joue un rôle de médiateur entre son gendre et les triumvirs (Octave, Antoine et Lépide). Auguste et Scribonia ont une fille, Julia, à la fin de 39 av. J.C., mais il divorce le jour de sa naissance. Sa troisième épouse est Livia Drusilla, fille de Marcus Livius Drusus Claudianus de la gens Claudia. Elle avait épousé Tiberius Claudius Nero, également de la gens Claudia, en 43 av. J.C., et avait donné naissance à Tibère le 16 novembre 42 av. J.C. Lorsqu'Octave (Auguste) rencontre Livia, il contraint son mari à divorcer et l'emmène chez lui alors qu'elle est enceinte de Drusus, son second et dernier fils de son premier mariage, le 17 janvier 38 av. J.C. Elle a alors 20 ans.

OctaveEn 46 av. J.C., durant la campagne d'Espagne, Octave sert sous Jules César. En septembre 45 av. J.C., César, sans descendance directe, choisit Octave comme héritier principal en l'adoptant dans son testament. En 44 av. J.C., à seulement dix-huit ans, il est nommé co-commandant de l'expédition prévue par César contre les Parthes. Il apprend deux mois après le décès de son grand-oncle, le 15 mars 44 av. J.C., qu'il est son héritier désigné. Malgré les réticences de son entourage, il décide de prendre la succession. Sa première action est de venger l'assassinat de son père adoptif, entraînant une guerre civile acharnée pour éliminer ses opposants. En octobre 43 av. J.C., à Bologne, il forme avec Antoine et Lépide le second triumvirat, écartant le sénat du pouvoir. Cicéron, ainsi que Brutus et Cassius, meneurs de l'assassinat de César, tombent lors des proscriptions et à la bataille de Philippes en Grèce du Nord. En octobre 40 av. J.C., après la victoire à Philippes, les triumvirs se partagent l'Empire romain : Antoine prend l'Orient, Octave l'Occident, et Lépide l'Afrique. Antoine épouse Octavie, la soeur d'Octave. César est divinisé, et Octave adopte le titre de Divi Filius, fils d'un dieu. En 36 av. J.C., Marcus Agrippa, fidèle ami d'Octave, vainc Sextus Pompée en Sicile. Lépide tente de s'emparer du commandement des légions victorieuses, mais Octave le neutralise et le relègue à Circeii, tout en préservant ses biens et sa dignité de grand pontife. En octobre 36 av. J.C., Octave célèbrera un triomphe à Rome. Octave et Antoine deviennent ainsi les seuls maîtres du monde romain. Le 1er janvier 32 av. J.C., le consul Sosius critique Octave pour avoir écarté Sextus Pompée sans partager les provinces avec Antoine, et pour avoir distribué les terres d'Italie à ses soldats. Les consuls, alliés d'Antoine, rejoignent ce dernier. Antoine, aux côtés de Cléopâtre, mène une vie de souverain hellénique. En juillet 32 av. J.C., Octave s'empare illégalement du testament d'Antoine, révélant des dispositions contraires à l'esprit romain, et le Sénat lui déclarera la guerre. Sa victoire à Actium, le 2 septembre 31 av. J.C., contre la flotte d'Antoine et Cléopâtre, le consacre seul maître de l'empire. Après un intermède en Italie, il conquiert l'Egypte en 30 av. J.C., où Antoine et Cléopâtre se suicident. L'Egypte devient ainsi province romaine, enrichissant Octave du trésor des Ptolémées. Cependant, son pouvoir repose sur la force militaire et les pouvoirs exceptionnels accordés par le Sénat au triumvirat. Conscient des leçons du meurtre de César, il cherche un accord avec le Sénat. Le 11 janvier 29 av. J.C., il fermera les portes du temple de Janus, symbole de paix, après plus de 200 ans d'ouverture. Cette action, signifiant la fin des guerres civiles, lui vaut la sympathie populaire. Durant l'été 29 av. J.C., il célèbrera trois triomphes, marquant son autorité incontestée. AugusteEn 28 av. J.C., Octave se voit attribuer par le Sénat le titre de Princeps Senatus, ou premier sénateur. Le 13 janvier 27 av. J.C., sous prétexte de restaurer la république, il rend ses pouvoirs au Sénat et au peuple de Rome. Cependant, il s'agit d'une manoeuvre symbolique, car il récupère en réalité une grande partie de ces pouvoirs. Il continue à être élu consul chaque année de 31 à 23 av. J.C. Le Sénat lui confère un imperium proconsulaire sur les provinces frontalières, ou provinces impériales, lui donnant ainsi le contrôle des forces militaires dans ces régions stratégiques. Pendant dix ans, Octave a la mainmise sur l'Egypte, Chypre, ainsi que sur les provinces militaires clés d'Espagne, de Gaule et de Syrie. Souhaitant maintenir son emprise sur le pouvoir, il propose le 16 janvier 27 av. J.C. un nouveau système de gouvernance, le Principat. Ce régime, une monarchie déguisée en république, vise à réorganiser les institutions politiques pour assurer une paix durable, tant à l'intérieur de l'empire que sur ses frontières. Il marque la fin d'une époque où la république s'était effondrée, et où les fondements d'un nouvel ordre émergeaient des tumultes révolutionnaires. Cette ère de paix apporte la prospérité pour certains et le bien-être pour beaucoup. Le Sénat approuve cette proposition et lui octroie le titre d'Imperator Caesar Augustus. Il reçoit également le nom d'Auguste, un surnom empreint de sacralité, signifiant "sacré" ou "vénérable". Auguste devient ainsi son nom officiel. Le PrincipatLe Principat est une forme de gouvernance où une monarchie se dissimule sous les apparences d'une république. A sa tête se trouve un princeps, désigné par le sénat comme le premier citoyen, jouissant d'une autorité morale et politique supérieure à toutes les autres. Ce princeps a le pouvoir d'accorder la citoyenneté romaine à sa discrétion et de choisir les membres du sénat selon son jugement. Il détient également l'initiative législative, avec la majorité des sénatus-consultes élaborés par son conseil. Auguste, en tant que princeps, détient un pouvoir absolu. En tant que "prince", il a le droit de convoquer et de présider le sénat ainsi que les comices, ce qui lui permet de mener à bien ses réformes. Son autorité sur les provinces est renouvelée, avec un imperium proconsulaire à vie, indépendant de toute autre magistrature. Le sénat lui confère aussi la puissance tribunicienne à vie. Bien que patricien et donc inéligible au poste de Tribun du peuple, cette puissance tribunitienne lui confère le droit de proposer des lois au sénat et aux assemblées populaires, ainsi qu'un droit de veto illimité. Cette puissance devient le fondement de son autorité. Auguste se place ainsi formellement au-dessus de tous les autres gouverneurs de province. Alors que la république était axée sur la conquête, le Principat s'oriente vers la gestion et l'organisation des vastes territoires annexés. Il établit une structure politique fortement hiérarchisée et réforme la cité en douceur, en s'appuyant sur les magistratures républicaines déjà en place. Il assoit son pouvoir sur la force et la loyauté de l'armée, dont il est le commandant suprême. Il réorganise cette dernière en fixant ses effectifs à environ 300 000 hommes (25 légions), contre 500 000 au début de son règne. Le recrutement se fait par des engagements volontaires de 20 ans. Les chevaliers occupent les postes d'officiers supérieurs, et le légat, commandant en chef de la légion, est nommé directement par l'empereur. Les grands travaux

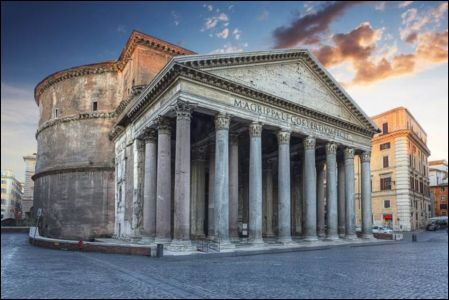

Auguste poursuit les grands travaux initiés par César. Pour lui-même, il fait construire sur le Palatin une résidence qui préfigure la série de palais impériaux qui orneront cette colline. Les efforts d'Auguste sont complétés par son lieutenant dévoué, Agrippa, qui réalise plusieurs importants projets de construction dans la zone du Champ de Mars, y compris le Panthéon (Santa Maria Rotonda), portant l'inscription : M. Agrippa L. F. cos. Tertium fecit. Agrippa rénove aussi le système d'approvisionnement en eau de la ville pendant son édilité, construisant les aqueducs Aqua Julia et Aqua Virgo, dont l'eau, dit-on, fut découverte par une jeune fille et indiquée à des soldats romains assoiffés; cette source alimente encore aujourd'hui la moitié de Rome en eau claire et fraîche (comme la fontaine de Trevi). Il érige le Diribitorium, un immense édifice couvert d'un seul toit, restaure les canaux existants, installe 700 abreuvoirs, 105 fontaines, 130 réservoirs, 170 bains publics gratuits, et décore ces constructions avec 300 statues et 400 colonnes de marbre, le tout en un an. A sa mort, il lègue à Auguste 240 esclaves ingénieurs qu'il avait formés, qu'Auguste offre à l'Etat pour finir ou entretenir les travaux de son ministre. Le Champ de Mars se transforme progressivement en une nouvelle cité grâce à ces constructions. Auguste se vante de la restauration de quatre-vingt-deux temples en une année. De nouveaux monuments grandioses apparaissent également, comme le théâtre de Marcellus, le temple d'Apollon sur le Palatin, l'Horologium ou le gigantesque cadran solaire au sol (utilisant un obélisque égyptien comme aiguille), le grand Mausolée circulaire et l'impressionnant Forum d'Auguste avec son temple dédié à Mars Ultor, le "Vengeur". Il entreprend la réparation des aqueducs délabrés et augmente la capacité de l'aqua Marcia en y ajoutant une nouvelle source. Il parvient temporairement à prévenir les inondations périodiques du Tibre dans les quartiers bas de la ville en élargissant et en draguant son lit, longtemps encombré et rétréci par les décombres des bâtiments effondrés. Conscient de l'importance cruciale de contrôler les inondations dévastatrices du fleuve, il crée une commission spéciale, les curatores alvei et riparum Tiberis et cloacarum urbis, dédiée à cette tâche. Afin de protéger Rome des troubles et des incendies, il divise la ville en quatorze régions, et chaque région en différents quartiers. La gestion de ces régions est confiée aux magistrats annuels, sous la supervision du préfet de la ville, tandis que la surveillance des quartiers est assurée par des inspecteurs, les vicomagistri, sélectionnés parmi les résidents locaux. Sept cohortes de gardes nocturnes, réparties sur sept postes, chacun couvrant deux régions, sont instituées sous la direction d'un préfet issu de l'ordre équestre. Leur mission est de prévenir et de combattre les incendies. Ce préfet, le praefectus vigilum, a autorité pour juger les incendiaires et les voleurs, bien que les affaires les plus graves soient du ressort du préfet de la ville. Ces vigiles, tous affranchis, peuvent après trois ans de service obtenir la tessère frumentaire, leur accordant ainsi la pleine citoyenneté. Pour la sécurité diurne, elle est assurée par trois cohortes urbaines, épaulées au besoin par les prétoriens. Lorsqu'Auguste organise des jeux sur le Champ de Mars, attirant une grande foule, il fait surveiller la ville, alors déserte, par des soldats pour prévenir les pillages des maisons vides, une mesure révélatrice de l'état de la société après vingt ans de guerre civile. La république avait déjà doté l'Italie d'un réseau dense de routes, tracé audacieusement une grande voie à travers les montagnes de l'Epire et de la Macédoine, et connecté l'Espagne à l'Italie par une route militaire. Il poursuit cet élan en développant le réseau routier de la Cisalpine. Il intensifie ces travaux productifs, étendant le réseau de chemins à travers toute la Gaule et la péninsule ibérique. Sur ces routes, qui partent du milliaire d'or situé au centre du Forum, il installe des jeunes gens servant de courriers, et plus tard des véhicules, pour être rapidement informé des événements dans les provinces, comme le rapporte Suétone. Ces postes de courriers, d'une grande efficacité, ne profitent pas seulement au pouvoir, mais aussi aux particuliers, facilitant l'acheminement rapide des lettres à travers l'empire. Cette amélioration des communications renforce les liens entre les différentes régions des provinces. Les montagnes aplanies et ouvertes par les ingénieurs romains, les fleuves domptés par les ponts, facilitent la diffusion de la civilisation. Ces routes, telles des vecteurs de progrès, s'étendent jusqu'aux recoins les plus isolés, apportant la civilisation à des populations étonnées et soumises plus efficacement que par les armes. Le commerce en bénéficie grandement, insufflant une nouvelle vitalité à cet empire, merveilleusement structuré pour une existence prospère et durable. Moralité des moeursLa civilisation romaine s'étend et s'implante dans toutes les régions. Auguste réorganise les finances de l'Etat, actualisant le cadastre général de l'empire et en dérivant une carte du monde, gravée sous un portique (connue sous le nom de Table de Peutinger). Il établit une distinction claire entre le trésor public et la caisse impériale, avec un contrôle plus rigoureux exercé par les fonctionnaires impériaux. Sous son impulsion, de nouvelles colonies et constructions émergent à travers l'Empire. César avait déjà réparti quatre-vingt mille citoyens dans des colonies outre-mer; Auguste poursuit cette politique, moins par conviction gouvernementale que pour honorer les promesses faites à ses vétérans. La politique d'Auguste en faveur de la famille ne réussit pas à réformer les moeurs ni à freiner la baisse de la natalité. Il souhaite que les femmes de la maison impériale soient des modèles de modestie et de travail. Pendant longtemps, il ne porte que des vêtements tissés par sa femme, sa fille et sa soeur. Il sanctionne la séduction par la confiscation partielle des biens, des peines corporelles ou la relégation. Pour l'adultère, il autorise l'époux ou le père offensé à punir les coupables par l'épée et stipule qu'une femme reconnue coupable d'adultère ne pourra plus se marier avec un homme libre. En revanche, il offre une protection aux épouses fidèles : il interdit aux maris de vendre le fonds dotal et libère les mères de famille de la tutelle encombrante des agnats, renforçant ainsi leurs droits sur leurs biens et leur liberté personnelle. Auguste réside dans une demeure à la fois modeste et spacieuse sur le Palatin, se gardant bien d'afficher les symboles ostentatoires de la monarchie. Il fait preuve de la même prudence en ce qui concerne le culte impérial. Bien que les habitants des provinces orientales aient l'habitude de vénérer leurs souverains de leur vivant et de leur ériger des temples, il interdit le culte dédié exclusivement à sa personne. Toutefois, il encourage, hors de la capitale, le culte conjoint de Rome et d'Auguste. Après la victoire d'Actium, qui a clairement établi Auguste comme l'unique dirigeant du monde romain, le sénat décrète que le Génie d'Auguste serait honoré aux côtés des dieux Lares. Cette disposition s'applique non seulement à Rome, mais aussi dans les provinces, où l'empereur est vénéré parmi les divinités locales. Les frontièresLa stratégie militaire de l'empire se concentre essentiellement sur la sécurisation de ses frontières. Il privilégie la pacification des territoires déjà sous contrôle plutôt que la conquête de nouvelles régions. Il maintient également l'existence de nombreux royaumes et principautés, choisissant de les laisser en place. En Occident, il s'attelle à la pacification du Nord-Ouest de l'Espagne entre 28 et 25 av. J.C., dirigeant lui-même les opérations. Les affrontements avec les Astures et les Cantabres se poursuivent toutefois jusqu'en 19 av. J.C. Il engage également de difficiles campagnes pour soumettre les Alpes (10-6 av. J.C.) et le Nord des Balkans, dans le but d'établir la frontière romaine le long du Danube. Il envisage d'étendre cette frontière jusqu'à la mer du Nord. Les succès militaires de Drusus et de Tibère en Germanie l'incitent à choisir l'Elbe, plutôt que le Rhin, comme limite de l'empire en 6 ap. J.C. Cependant, en septembre 9 ap. J.C., trois légions sous le commandement de Varus sont détruites dans la forêt de Teutoburg. Quintilius Varus, commandant des légions du Rhin, avait passé l'été de 9 ap. J.C. sur les rives de la Weser. En septembre, lorsqu'il se replie vers ses quartiers d'hiver sur le Rhin, il est pris dans une embuscade dans la forêt de Teutobourg, où ses trois légions sont annihilées. Tibère se précipite alors à la frontière du Rhin pour prévenir une invasion germanique de la Gaule. Auguste est profondément affecté par cet événement. On raconte qu'il porta le deuil pendant plusieurs mois, ne se rasant ni la barbe ni les cheveux, et qu'il se frappait parfois la tête contre une porte en criant : "Quintilius Varus, rends-moi mes légions !". Ce désastre militaire conduit finalement Auguste à renoncer à la conquête de la Germanie, et la frontière est de nouveau établie sur le Rhin. A l'Est, le désert syrien et l'Euphrate forment une frontière naturelle. La victoire d'Auguste à Actium contre Cléopâtre et Antoine lui permet de prendre le contrôle de l'Egypte, qui devient par la suite la principale source d'approvisionnement en blé pour la population de Rome. Il procède ensuite à l'annexion de la Galatie en 25 av. J.C. et de la Judée en 6 ap. J.C. Un autre succès notable en Orient survient en 20 av. J.C., lorsqu'il parvient à récupérer les étendards des légions romaines capturés par les Parthes à Crassus en 53 av. J.C., lors de la bataille de Carrhae. Dans son testament, il conseille à son successeur, Tibère, de conserver les frontières existantes de l'empire. La successionAprès sa victoire sur Antoine, il devient l'unique dirigeant de l'empire et règne pendant 40 ans. Selon les principes républicains, il devrait utiliser les institutions existantes pour désigner le chef de l'état, sans pour autant nommer directement son successeur, comme cela se ferait dans une monarchie. Soucieux de pérenniser son oeuvre après sa mort, il établit le principe de désigner de son vivant, et avec l'approbation du sénat et du peuple, la personne qu'il souhaite voir lui succéder. Il recourt à une ruse en invoquant l'autorité divine qui aurait choisi sa famille. N'ayant pas de fils, il se tourne vers sa fille Julie, décidant que l'homme à qui il la donnera en mariage deviendra son successeur. En 25 av. J.C., il marie sa fille Julie à Marcellus, fils de sa soeur Octavie et de Gaius Claudius Marcellus Minor, et l'adopte peu après. Cependant, Marcellus décède deux ans plus tard. Il se tourne alors vers son compagnon de confiance, Agrippa, qui a 41 ans à l'époque. En 21 av. J.C., Agrippa épouse Julie, alors âgée de 18 ans, mais il décède en 12 av. J.C. Face à ces circonstances, il se tourne vers ses deux petits-fils, Caius et Lucius César, fils de Julie et d'Agrippa. Cependant, Lucius décède en 2 ap. J.C., suivi par Caius en 4 ap. J.C. Il décide alors d'adopter leur frère cadet, Agrippa Postumus, né en 12 av. J.C., juste après le décès de son père Agrippa. Toutefois, Agrippa Postumus, réputé souffrir de troubles mentaux, est finalement mis à l'écart et exilé. Auguste subit de multiples tragédies au sein de sa famille, comme si un mauvais sort s'acharnait sur sa maison, apportant deuil et honte. Il se tourne alors vers Tibère, le fils de Livie. Finalement, en 11 av. J.C., il décide de lui accorder une place importante, l'adoptant et ordonnant pour la troisième fois à sa fille Julie de l'épouser. Parallèlement, il exige de Tibère qu'il répudie son épouse Vipsania Agrippina, qu'il aime et avec qui il a déjà un fils, et qui est enceinte de leur second enfant. De plus, bien que Tibère ait ses propres enfants, Auguste le contraint d'adopter son neveu Germanicus. Il reporte sur ce jeune homme l'affection qu'il avait pour Drusus, son père et frère de Tibère, envisageant de l'utiliser comme une possible alternative ou un soutien contre son héritier désigné (en 4 ap. J.C.). Ainsi, cette succession, qui avait été envisagée pour plusieurs candidats, était finalement déterminée. En dépit de la prétention officielle selon laquelle le Sénat et le peuple avaient des droits dans ce processus, la réalité était que tous acceptaient implicitement le principe de l'hérédité. En 13 ap. J.C., sentant sa fin proche, il implique de plus en plus Tibère dans la gestion des affaires de l'Etat, facilitant ainsi sa succession sans encombre un an plus tard, en 14 ap. J.C. Pour prévenir toute contestation potentielle, des mesures sont prises pour éliminer Agrippa Postumus. Auguste décède à Nola, près de Pompéi, le 19 août 14 ap. J.C., aux alentours de 15 heures, à l'âge de 77 ans. |