|

|||||

L'Egypte

Sources historiques : Théodore Mommsen Vous êtes dans la catégorie : Empire Chapitre suivant : Les provinces d'Afrique Chapitre précédent : La Judée Dans ce chapitre : 39 rubriques; 29 892 mots; 157 295 caractères (espaces non compris); 186 886 caractères (espaces compris) Format 100% digital de cette rubrique (via l'espace membre) | |||||

81-30 av. J.C. |

Soumission de l'EgypteRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteLes deux empires d'Egypte et de Syrie, qui avaient lutté et rivalisé pendant si longtemps à tous égards, tombèrent presque à la même époque, sans résistance, sous la domination romaine. Les vainqueurs ne firent aucun usage du testament réel ou prétendu d'Alexandre II (mort en 673 de Rome = 81 av. J.-C.) et n'annexèrent pas alors l'Egypte; mais les derniers souverains de la dynastie des Lagides se reconnurent les clients de Rome. Lorsque plusieurs princes se disputaient la royauté, c'était le sénat qui décidait, et, depuis le jour où le gouverneur romain de Syrie, Aulus Gabinius avait, à la tête de ses troupes, ramené en Egypte le roi Ptolémée Aulétès (699 de Rome = 55 av. J.-C.), les légions romaines n'avaient plus quitté le pays. Les rois d'Egypte, commes les autres princes vassaux, prirent part aux guerres civiles sur l'ordre du gouvernement qu'ils avaient reconnu, ou plutôt qui s'imposait à eux; et, si l'on ne peut pas savoir exactement quel rôle Antoine réservait à la patrie de sa maîtresse dans le fantastique empire d'Orient qu'il avait rêvé, du moins le règne de ce Romain à Alexandrie et le dernier combat de la dernière guerre civile, qui se livra devant les portes de cette place, appartiennent aussi peu à l'histoire spéciale de l'Egypte que la bataille d'Actium à l'histoire particulière de l'Epire. Mais, après cette catastrophe, que suivit immédiatement la mort de la dernière princesse issue de la famille des Lagides, Auguste, au lieu de mettre un nouveau prince sur ce trône vacant, plaça le royaume d'Egypte sous son autorité immédiate. Tout le rivage de la mer Méditerranée était donc désormais soumis à l'administration directe des Romains en même temps qu'était fondée la nouvelle monarchie. Ces deux événements modifient l'un le gouvernement, l'autre la constitution de l'immense empire; ils marquent la fin d'une période et le commencement d'une nouvelle époque. |

||||

|

|||||

30 av. J.C. |

L'Egypte territoire impérialRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : Auguste

L'annexion de l'Egypte à l'empire romain eut un caractère tout à fait spécial; tandis que le principe de la Dyarchie, c'est-à-dire du partage du gouvernement entre les deux plus grandes puissances de l'empire, le Prince et le Sénat, était appliqué dans l'Etat tout entier, sauf dans quelques districts peu importants, l'Egypte seule n'y fut pas soumise1; ni le sénat, en tant qu'assemblée politique, ni aucun de ses membres pris isolément, ne purent avoir part au gouvernement de cette province; et même l'accès de l'Egypte fut interdit aux sénateurs et aux citoyens de rang sénatorial2. Pour expliquer cette anomalie, on ne peut pas dire que l'Egypte fut réunie au reste de l'Empire par une simple union personnelle; d'après le sens et l'esprit de la constitution d'Auguste, le prince est un élément intégrant et toujours en fonction de l'état politique romain, au même degré que le sénat, et l'autorité que l'empereur exerçait sur l'Egypte faisait partie de la souveraineté romaine comme l'autorité du proconsul d'Afrique3. Si l'on veut se faire une idée claire de cette situation politique, on peut se figurer l'empire britannique constitué de telle façon, que le ministère et le parlement s'occupent exclusivement de la mère-patrie, tandis que les colonies seraient soumises à l'autorité absolue de l'impératrice des Indes. Il ne nous appartient pas de rechercher quels motifs poussèrent le nouveau monarque à prendre, dès les premières années de son règne, cette mesure qui divisait si profondément l'empire et qu'on ne rapporta jamais, ni d'indiquer quelle fut son importance dans l'histoire politique générale; cette tâche appartient à un historien de l'empire tout entier. Nous devons seulement exposer ici quelles furent, sous la domination des empereurs romains, les destinées intérieures de l'Egypte. Les Romains, en annexant à leur empire les autres pays helléniques ou hellénisés, laissèrent aux peuples conquis leurs anciennes institutions, et ne les modifièrent que dans les cas absolument nécessaires; en Egypte ils suivirent absolument la même politique. L'Egypte comme la Syrie, était un pays de nationalité double, lorsqu'elle devint romaine; auprès et au-dessus de l'indigène, il y avait le Grec; au-dessus de l'esclave, le maître. Mais, en droit et en fait, les rapports des deux éléments n'étaient pas du tout les mêmes en Egypte qu'en Syrie. 1. Pour nous expliquer que ni le sénat ni les sénateurs ne furent admis à gouverner cette province, Tacite nous dit (Hist., I, 11) qu'Auguste voulut faire administrer l'Egypte exclusivement par ses serviteurs personnels (domi retinere; cf. Staatsrecht, II, p. 963). En principe cette forme particulière de gouvernement devait être appliquée à toutes les provinces qui n'étaient pas administrées par des sénateurs, et dont les gouverneurs portèrent d'abord le nom de praefecti (Corp. insc. lat., V, p. 809 et 902). Mais, lors du premier partage des provinces entre l'empereur et le sénat, il n'y eut probablement pas d'autre province organisée comme l'Egypte; plus tard la différence devint encore plus frappante, lorsque toutes les autres provinces sénatoriales ne recurent pas de légions. Ce qui nous indique le mieux que le sénat fut exclu du gouvernement de l'Egypte, c'est qu'il fut de règle dans cette province que les légions fussent commandées par un chevalier et non par un sénateur. 2. Cette interdiction ne fut appliquée qu'à l'Egypte, et non pas aux autres provinces, qui n'étaient pas gouvernées par des sénateurs. Ce qui nous montre combien cette mesure paraissait essentielle au gouvernement, c'est l'appareil constitutionnel et religieux prescrit pour empêcher qu'elle ne fût violée (Trig. Tyr., 2, 22). 3. On prétend d'habitude, mais sans fondement, que la provincia n'existait pas en réalité pour les districts qui n'étaient pas administrés par des sénateurs. L'Egypte n'était, ni plus ni moins que la Gaule et la Syrie, une propriété privée de l'empereur, Auguste lui-même le dit (Mon. Anc., V, 24): AEgyptum imperio populi romani adjeci - et le gouverneur de cette province, qui, étant chevalier, ne pouvait pas être pro praetore, recevait par une loi spéciale la compétence judiciaire dont jouissaient les préteurs romains (Tacite, Ann., XII, 60). |

||||

30 av. J.C.-476 |

Villes grecques et égyptiennesRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteAvant l'époque romaine et même sous la domination des Romains, la Syrie n'était qu'indirectement soumise à un gouvernement unique; elle était divisée soit en principautés, soit en territoires de villes autonomes; elle était administrée par des souverains locaux ou par des autorités municipales. En Egypte1, au contraire, il n'y a ni princes indigènes ni villes impériales constituées sur le modèle des cités helléniques. Les deux divisions administratives de l'Egypte, le pays des Egyptiens avec ses trente-six nomes (vouci) d'autrefois, et les deux villes grecques d'Alexandrie dans la Basse-Egypte et de Ptolémaïs dans la Haute-Egypte2, sont essentiellement séparées et même rivales, quoique au fond fort peu différentes. La province et la cité ne sont pas seulement limitées dans leurs territoires, mais l'une et l'autre forment une petite patrie; on appartient à sa province ou à sa cité par droit héréditaire, et en quelque lieu que l'on habite. L'Egyptien du nome de Chemmis, même s'il demeure à Alexandrie, fait toujours partie de ce nome avec sa famille; l'Alexandrin, qui habite à Chemmis, reste de même membre de la bourgeoisie d'Alexandrie. Au centre de chaque province se trouve une agglomération urbaine: la province de Chemmis, par exemple, a pour capitale la ville de Panopolis construite autour du temple de Chemmis ou de Pan; suivant l'expression grecque, chaque nome a sa métropole. Le territoire de la province peut donc être considéré également comme le territoire d'une ville; aussi, à l'époque chrétienne, les nomes, autant que les villes, furent-ils pris comme bases de l'organisation diocésaine. Les provinces sont déterminées d'après la religion qui domine tout en Egypte; chacune d'entre elles a pour centre le temple d'une divinité spéciale; elle tire son nom soit de cette divinité, soit de l'animal qui lui est consacré; ainsi la province de Chemmis porte le nom du dieu Chemmis, ou Pan, suivant l'assimilation grecque; d'autres provinces rappellent les noms du chien, du lion, du crocodile. Le centre religieux ne manque pas non plus aux territoires de villes; le dieu protecteur d'Alexandrie est Alexandre, celui de Ptolémaïs est Ptolémée I; les prêtres, qui célèbrent dans ces deux villes le culte de ces héros et de leurs successeurs, sont les Eponymes des deux cités. L'autonomie n'existe pas pour la province; là toute l'administration politique, judiciaire et financière, est entre les mains des fonctionnaires royaux3; la collégialité, palladium de la constitution politique des Grecs et des Romains, est complètement et à tous les degrés exclue du gouvernement. Il n'en est guère autrement dans les deux villes grecques. La population était bien divisée en tribus et en dèmes; mais les cités n'avaient pas de conseil municipal4; les fonctionnaires ne sont pas les mêmes et ne portent pas les mêmes noms que dans les nomes, mais ils sont aussi nommés par le Roi et ne forment pas de collèges. Hadrien est le premier qui ait donné le droit de cité à une localité égyptienne et qui l'ait constituée sur le modèle des villes grecques, lorsqu'il fonda Antinooupolis en souvenir de son ami noyé dans le Nil; plus tard Sévère, peut-être pour porter préjudice aux habitants d'Antioche autant que pour rendre service aux Egyptiens, accorda à la capitale de l'Egypte, à la ville de Ptolémaïs, et à plusieurs autres cités égyptiennes, non pas le droit d'avoir des magistrats municipaux, mais un conseil municipal. Jusqu'alors, en langage officiel, la ville égyptienne s'appelle nome, la ville grecque polis; mais une polis sans archontes et sans bouleutae, c'est un nom vide de sens. Il en fut de même pour le monnayage. Les nomes égyptiens n'ont jamais eu le droit de monnayage; mais Alexandrie n'a pas davantage frappé de monnaies. Parmi les provinces grecques de l'empire, l'Egypte est la seule qui n'ait pas connu d'autre monnaie que la monnaie royale. Cette situation ne fut pas modifiée à l'époque romaine. Les empereurs firent disparaître les abus qui s'étaient introduits sous les derniers Lagides; Auguste abolit la fabrication des monnaies de cuivre dont la valeur n'était pas réelle; et lorsque Tibère rétablit le monnayage d'argent, il donna aux pièces d'argent égyptiennes une valeur réelle comme à toutes les monnaies courantes des provinces de l'empire5. Mais le caractère du monnayage ne fut pas essentiellement transformé. Il y a une différence entre le nome et la polis comme entre le dieu Chemmis et le dieu Alexandre; mais cette différence n'existe pas au point de vue administratif. L'Egypte se composait d'un grand nombre de localités égyptiennes et d'un petit nombre de localités grecques, qui toutes étaient privées de l'autonomie et soumises à l'autorité immédiate et absolue du roi et des fonctionnaires nommés. 1. Nous ne parlons ici naturellement que de l'Egypte proprement dite, et non des pays soumis aux Lagides. Cyrène fut organisée de la même manière. Mais le régime égyptien ne fut jamais appliqué à la Syrie méridionale ni aux autres territoires qui furent soumis pendant plus ou moins de temps aux maîtres de l'Egypte. 2. Il faut y ajouter d'abord Naucratès, la plus ancienne ville grecque fondée en Egypte avant les Ptolémées, puis Paraetonion, qui se trouve, il est vrai, en dehors des limites de l'Egypte. 3. Il existait naturellement une certaine puissance municipale, semblable à celle que possèdent les régions et les vices des cités qui s'administrent elles-mêmes; c'est à elle qu'il faut rattacher toutes les institutions relatives à l'Agoranomie et à la Gymnasiarchie, qu'on rencontre dans les nomes, ainsi que le droit de dédier des monuments honorifiques, etc., toutes choses d'ailleurs qui apparurent fort tard et ne devinrent jamais importantes. D'après l'édit d'Alexandre (Corp. insc. graec., 1957, ligne 34) il ne semble pas que les stratèges fussent, à proprement parler, nommés par le gouverneur; mais ils devaient être confirmés par son approbation. Nous ne savons pas à qui appartenait le droit de les proposer. 4. La situation nous est clairement indiquée dans l'inscription qui fut dédiée par les Grecs d'Egypte au célèbre orateur Aristide, dans les premières années du règne d'Antonin (Corp. insc. graec., 4679) : sont nommés parmi les signataires de?'inscription?. Ainsi Antinooupolis seule, la ville des nouveaux Hellènes, a un sénat; on ne fait pas mention d'une pareille assemblée à propos d'Alexandrie, qui est citée comme une ville grecque au milieu des autres villes. En outre l'inscription est dédiée par les Grecs qui habitent le Delta et Thèbes; parmi les villes égyptiennes Hermoupolis la Grande figure seule sur ce document, sans doute à cause du voisinage immédiat d'Antinooupolis. Strabon (XVII, 1, 42, p. 813) cite Ptolémaïs comme un cuoinuo Fulltexov; mais il est difficile de voir dans ce texte autre chose qu'une allusion au partage de la population en tribus, partage que nous retrouvons dans la constitution d'Alexandrie beaucoup mieux connue aujourd'hui. Il est possible que la ville grecque de Naucratis, fondée avant les Ptolémées, ait conservé sous cette dynastie le sénat, qu'elle avait eu certainement auparavant; mais cet exemple n'est pas décisif en ce qui concerne les institutions des Ptolémées. Dion nous raconte (II, 17) qu'Auguste laissa à toutes les villes égyptiennes leur ancienne organisation, mais qu'il enleva aux Alexandrins leur conseil municipal parce qu'ils se révoltaient sans cesse : ce récit doit reposer sur un malentendu, d'autant plus qu'Alexandrie se serait trouvée dans une situation inférieure aux autres cités égyptiennes, ce qui n'est pas possible. 5. Le monnayage d'or cessa naturellement en Egypte au moment de l'annexion; dans l'empire romain il n'y avait que des monnaies d'or impériales. Auguste interdit de même le monnayage d'argent; comme souverain de l'Egypte, il fit frapper des pièces de cuivre, mais en petit nombre. Tibère le premier mit en circulation, à partir de l'an 27/28 ap. J.-C., des monnaies d'argent égyptiennes, suivant toute apparence comme de simples médailles, puisque les pièces correspondent presque d'après le poids à quatre deniers romains, et d'après à leur taux d'argent à un seul de ces deniers. (Feuardent, Numismatique, Egypte ancienne, II, p. 11). Mais légalement la drachme d'Alexandrie était considérée comme équivalente à l'obole (au sixième par conséquent, et non au quart, cf. Rom. Munzwesen, p. 43 et 723) du denier romain (Hermes, V, p. 136), et l'argent provincial perdait toujours dans les échanges avec l'argent d'empire; il en résulte que la tétradrachme d'Alexandrie, dont la valeur réelle était d'un denier, n'était légalement équivalente qu'à 2/3 de denier. Jusqu'à Commode, à partir duquel cette tétradrachme fut essentiellement une monnaie de cuivre, elle n'avait qu'une valeur relative, comme la tétradrachme de Syrie et la drachme de Cappadoce; on lui conserva seulement son ancien nom et son ancien poids. 6. Une des fantaisies de l'empereur Hadrien, pendant son voyage d'Egypte, fut d'accorder pour une fois le droit de battre monnaie aux Nomes et à sa nouvelle fondation d'Antinooupolis; par lui. Le même privilège fut encore accordé deux fois dans la suite. Mais cette exception ne détruit pas la règle. |

||||

30 av. J.C.-476 |

Absence de l'assemblée provincialeRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteIl résulta de cette organisation que, seule parmi toutes les provinces romaines, l'Egypte n'eut pas de représentation générale. L'assemblée provinciale est constituée par tous les délégués des cités autonomes de chaque province. Il n'y eut pas en Egypte de pareille réunion. Les nomes étaient des districts administratifs purement impériaux ou plutôt royaux; non seulement Alexandrie était isolée dans la province, mais encore elle ne possédait pas d'organisation municipale proprement dite. Sans doute le prêtre qui gouvernait la capitale du pays pouvait s'appeler le Grand-Prêtre d'Alexandrie et de toute l'Egypte; il avait même certains rapports avec l'Asiarque et le Bithyniarque de l'Asie Mineure; mais cette analogie ne faisait que dissimuler la profonde différence des deux constitutions. |

||||

323-30 av. J.C. |

Le gouvernement des LagidesRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteAussi la royauté n'a-t-elle pas en Egypte le même caractère que dans les autres provinces, où dominait la civilisation grecque et romaine, et qui avaient été définitivement réunies sous le gouvernement impérial. Dans ces pays c'est la commune qui administre : le maître de l'empire n'est au fond que le président commun de toutes les municipalités plus ou moins autonomes; les défauts et les dangers de ce système se manifestent partout à côté de ses avantages. En Egypte le maître est roi, les indigènes sont des sujets, l'administration du pays se confond avec celle des domaines. Ce gouvernement, absolu en principe du haut en bas, et qui cherche à faire le bonheur de tous les sujets sans distinction de rang ni de fortune, caractérise le règne des Lagides; il se rattache plutôt à la domination des antiques pharaons adoucie par l'hellénisme qu'à la royauté universelle, basée sur l'organisation municipale, qu'avait rêvée le grand conquérant Macédonien et qu'il avait réalisée aussi parfaitement que possible dans la Nouvelle-Macédoine de Syrie. Cette constitution exigeait un roi qui sût non seulement commander à une armée, mais encore gouverner chaque jour par lui-même une hiérarchie de fonctionnaires très vaste et sévèrement disciplinée, une justice égale pour les grands et pour les petits; et, comme ces souverains se donnèrent, non sans raison, le surnom de Bienfaiteur, on peut comparer la monarchie des Lagides à celle de Frédéric, dont elle ne s'écarte pas d'ailleurs dans ses lignes générales. Mais l'Egypte avait aussi connu le revers de la médaille, c'est-à-dire la chute inévitable de cette constitution en des mains incapables. La théorie n'en subsista pas moins; le principat d'Auguste à côté de l'autorité du sénat n'est pas autre chose que l'union du gouvernement des Lagides et de l'antique institution des cités et des confédérations. |

||||

30 av J.C.-476 |

L'Egypte et l'administration impérialeRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteUne conséquence nouvelle de cette forme de gouvernement, c'est la supériorité, incontestable surtout sous le rapport financier, de l'administration égyptienne sur celle des autres provinces; l'époque antérieure à la conquête romaine est caractérisée par la lutte entre la grande puissance financière de l'Egypte et l'empire asiatique qui occupe presque tout le reste de l'Orient. Sous les Romains cette situation se continue en ce sens que les finances impériales sont plus prospères que celles du sénat, c'est en grande partie parce que l'empereur possède seul l'Egypte. Si le but d'un gouvernement est de tirer d'un territoire donné les plus gros revenus possible, les Lagides ont été dans l'antiquité les maîtres de la science politique. En tout cas ils ont été sur ce terrain les professeurs et les modèles des Césars. Nous ne pouvons pas dire avec précision ce que les Romains tiraient de l'Egypte. Au temps des Perses l'Egypte avait payé un tribut annuel de 700 talents d'argent de Babylone; le revenu que les Ptolémées réalisaient chaque année en Egypte ou plutôt dans toutes leurs possessions atteignit, pendant la période la plus brillante de leur règne, 14,800 talents d'argent d'Egypte, sans compter un million et demi d'artabes, = 591,000 hectolitres de froment; à la fin de leur domination, ils en tiraient largement 6,000 talents. C'est d'Egypte que les Romains recevaient annuellement le tiers du grain nécessaire à la consommation de Rome, 20 millions de boisseaux romains1 = 1,740,000 hectol.; mais une partie de cette provision était certainement tirée des domaines proprement dits; une autre était peut-être livrée contre indemnité; d'autre part les impôts égyptiens se payaient au moins pour une grande partie en argent; aussi nous est-il impossible de déterminer même approximativement ce que le fisc romain retirait de l'Egypte. Non seulement les revenus de l'Egypte étaient d'une importance considérable dans l'histoire économique de l'Etat romain; mais en outre on a pris modèle sur l'administration financière de cette province, d'abord pour les territoires domaniaux que l'empereur possédait dans les autres pays, et surtout pour le gouvernement général de l'empire; c'est un fait à signaler pour expliquer l'administration romaine. 1. C'est l'ouvrage appelé l'Epitome de Victor (c. 1), qui nous fournit ces chiffres pour l'époque d'Auguste. Lorsque le produit de cet impôt fut transporté à Constantinople, cette ville recevait annuellement sous Justinien (Ed., 13, c. 8), 8 millions d'artabes ou 26 millions 2/3 de boisseaux romains (Hultsch, Metrol., p. 628); il faut y ajouter la contribution de même nature, instituée par Dioclétien, que l'Egypte fournissait à la ville d'Alexandrie. Le fisc impérial payait annuellement 8,000 solidi aux armateurs qui transportaient le blé à Constantinople. |

||||

30 av J.C.-476 |

Privilèges des HellènesRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteMais, si l'autonomie communale n'existait pas en Egypte, et si à ce point de vue il n'y avait pas de différence réelle entre les deux nations dont se composait cet Etat comme la Syrie, on avait du moins élevé entre elles une barrière, que la Syrie n'a jamais connue. D'après la constitution établie par les conquérants macédoniens, aucun Egyptien de naissance ne pouvait exercer de fonctions publiques ni s'élever dans la carrière militaire. Lorsque le gouvernement accordait quelques faveurs à ses administrés, il les réservait aux habitants des cités grecques1; en revanche, les Egyptiens seuls payaient la capitation, et les Grecs d'Alexandrie étaient exemptés des charges municipales qui pesaient sur les habitants du nome égyptien où ils résidaient2. En cas de délit, le dos de l'Alexandrin était puni comme celui de l'Egyptien; mais le Grec pouvait se vanter, et il se vantait, en effet, d'être bâtonné au lieu d'être fouetté comme l'indigène3. Il était impossible à l'Egyptien d'obtenir le plein droit de cité4. La liste des citoyens des deux grandes villes établies dans la Haute et dans la Basse-Egypte par les deux fondateurs de l'empire, et qui portaient leurs noms, comprenait la population dirigeante; en Egypte, sous les Ptolémées, la possession du droit de cité dans l'une de ces deux villes était la même chose que la possession du droit de cité romaine dans l'empire romain. Aristote avait recommandé à Alexandre d'être pour les Hellènes un chef (iruov) et pour les Barbares un maître, de traiter les uns comme des amis et des compagnons, d'utiliser les autres comme on utilise les animaux et les plantes : les Ptolémées ont complètement suivi ces conseils. Le roi, plus magnanime et plus libéral que son précepteur, eut la pensée plus noble de transformer les Barbares en Hellenes, ou au moins de substituer des cités helléniques aux établissements barbares; presque partout et particulièrement en Syrie, les successeurs d'Alexandre réalisèrent cette idée dans une large mesure5. Il n'en fut pas de même en Egypte. Les maîtres de ce pays cherchèrent à se tenir en contact avec les indigènes particulièrement sur le terrain religieux et voulurent régner, non pas comme Grecs sur les Egyptiens, mais comme dieux terrestres sur leurs sujets, quels qu'ils fussent; cette conception se conciliait fort bien d'ailleurs avec l'inégalité de ces sujets mêmes. C'est ainsi que les avantages accordés en droit et en fait à la noblesse par le roi Frédéric étaient un caractère tout aussi essentiel de son gouvernement que l'uniformité de la justice pour les forts et pour les faibles. 1. Au moins Cléopâtre ordonna d'exclure les Juifs, et à plus forte raison les Egyptiens, d'une distribution de grains qu'elle fit faire à Alexandrie (Josèphe, Contra Ap., II, 5).

2. L'édit d'Alexandre (Corp. insc. graec., 4957, ligne 33 et suiv.) exenopte des ? qui résident pour leurs affaires ? (non ?). 3. Il y a, dit le juif d'Alexandrie Philon (in Flacc., 10), pour les châtiments corporels des différences dans notre ville, suivant la nationalité des coupables : les Egyptiens sont châtiés avec des fouets étrangers et par des étrangers; les Alexandrins sont frappés avec des bâtons (c'est la partie plate de la tige du palmier) et par des gens d'Alexandrie chargés de cette besogne (à peu près bacillarius). Un peu plus loin Philon se plaint amèrement que les Anciens de sa communauté, quand ils doivent être punis, ne le soient pas au moins avec des fouets convenables et dignes de citoyens (?). 4. Josèphe, Contra Ap.. ??, 4 : ?V; 6 : Aegyptiis neque regum quisquam videtur jus civitatis fuisse largitus neque nunc quilibet imperatorum (cf. Eph. epigr., V, p. 13). Il reproche aussi à son adversaire de mépriser sa patrie, lui Egyptien de naissance, et de se faire passer pour un Alexandrin (ibid., II, 3, 4). Il n'en exista pas moins quelques exceptions. 5. Les savants d'Alexandrie ont protesté contre cette idée d'Aristote et ont approuvé le roi (Plutarque, De fort. Alex., 1, 6). Eratosthène disait que la civilisation n'était pas particulière aux seuls Hellènes, qu'on ne pouvait pas la refuser à tous les Barbares, par exemple aux Indiens, aux Ariens, aux Romains, aux Carthaginois; il était beaucoup plus juste de diviser les hommes en bons et en mauvais (Strabon, I, fin, p. 66). |

||||

30 av J.C.-476 |

Privilèges personnels à l'époque romaineRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteIl en fut en Egypte comme dans tout l'Orient où les Romains ne firent guère que continuer l'oeuvre des Grecs; non seulement les Egyptiens indigènes ne purent pas acquérir plus qu'auparavant le droit de cité grecque, mais encore le droit de cité romain leur fut inaccessible. Au contraire le Grec d'Egypte pouvait devenir citoyen romain comme tout autre sujet de l'empire. Il est vrai que l'entrée du sénat ne lui fut pas moins refusée qu'au citoyen romain de Gaule; et même le gouvernement maintint cette mesure pour l'Egypte plus longtemps que pour la Gaule1 : c'est seulement au commencement du troisième siècle que l'on admit quelques exceptions isolées, mais la règle était encore générale au cinquième siècle. Dans l'Egypte même, les hautes dignités, c'est-à-dire celles qui embrassaient toute la province, ainsi que les fonctions militaires étaient réservées aux citoyens romains, puisqu'il fallait être chevalier pour les exercer; c'était une conséquence de l'organisation générale de l'empire, et, sous les premiers Lagides, les Macédoniens avaient joui en Egypte de privilèges analogues, à l'exclusion des autres Grecs. Sous la domination romaine les fonctions de second ordre restèrent comme auparavant interdites aux Egyptiens nés en Egypte; elles furent données à des Grecs et principalement aux citoyens d'Alexandrie et de Ptolemaïs. Pour entrer au service de l'empire dans les troupes de première classe, il fallait être citoyen romain; cependant les légions cantonnées en Egypte se recrutèrent souvent de Grecs Egyptiens, auxquels on accordait le droit de cité romaine lors de la conscription. Les Grecs purent servir, sans aucune espèce de restriction, dans les troupes auxiliaires; les Egyptiens n'y furent admis que très peu ou pas du tout; on les versait au contraire en nombre considérable dans la dernière classe, formée par les troupes de la flotte, qui se composaient encore d'esclaves sous les premiers empereurs. Avec le temps la situation des Egyptiens indigènes s'améliora; ils obtinrent souvent le droit de cité grecque, et par là ils purent devenir citoyens romains; mais en somme le gouvernement romain ne fit que continuer l'oeuvre des Grecs et imiter leur exclusivisme. Les Macédoniens s'étaient contentés de fonder Alexandrie et Ptolemaïs; les Romains n'établirent même pas dans cette province une seule colonie2 1. Il était même au moins très difficile d'obtenir les dignités équestres : non est ex albo judex patre Aegyptio (Corp. insc. lat., IV, 193; cf. Staatsrecht, II, p. 919, note 2; Eph. epigr., V, p. 13, note 2). Cependant on rencontre de bonne heure quelques Alexandrins exerçant des fonctions équestres, comme Tiberius Julius Alexander. 2. Si les expressions de Pline (Hist. nat., V, 31, 128) sont exactes, l'île de Pharos, située en avant du port d'Alexandrie, était une colonia Caesaris diclatoris. Le dictateur fut, comme Alexandre, plus libéral qu'Aristote. Mais ce qui est certain, c'est qu'après l'annexion de l'Egypte à l'empire, il n'y eut jamais dans ce pays de fondation de colonie romaine. |

||||

Devenez membre de Roma LatinaInscrivez-vous gratuitement et bénéficiez du synopsis, le résumé du portail, très pratique et utile; l'accès au forum qui vous permettra d'échanger avec des passionnés comme vous de l'histoire latine, des cours de latin et enfin à la boutique du portail !  |

|||||

30 av J.C.-476 |

La langueRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteLes relations de la langue indigène et des idiomes étrangers en Egypte restèrent sous les Romains ce qu'elles avaient été sous les Ptolémées. Abstraction faite du monde militaire, où le latin seul était parlé, la haute société employait le grec comme langue courante. Quant à l'idiome indigène, aussi radicalement différent des langues sémitiques que des langues ariennes, mais apparenté peut-être de très près à l'idiome des Berbères de l'Afrique septentrionale, il ne servit pas plus que l'écriture du pays aux maîtres et aux gouverneurs romains; déjà sous les Ptolémées il fallait ajouter une traduction grecque aux actes officiels écrits en égyptien; cette mesure ne fut pas moins nécessaire au temps de la domination romaine. Mais on permit toujours aux Egyptiens de se servir de la langue indigène et de l'antique écriture hiératique, lorsqu'elles étaient exigées par le rituel ou même toutes les fois qu'il leur semblait bon de les employer; on dut même, dans cette première patrie de l'écriture, admettre la langue indigène, qui seule était connue du grand public, et les caractères ordinaires, non seulement pour les contrats privés, mais encore pour les quittances d'impôt et pour d'autres pièces semblables. Mais ce n'était là qu'une concession, et l'hellénisme vainqueur s'efforça toujours d'étendre son empire. On tenta de donner aux idées et aux traditions qui régnaient dans le pays une expression grecque, qui fût comprise de tout le monde; aussi les doubles noms ont-ils été plus abondants en Egypte que partout ailleurs. Tous les dieux égyptiens, ceux même dont le nom n'était pas très connu des Grecs, comme Isis, furent assimilés à des divinités helléniques qui leur correspondaient plus ou moins; une foule de personnes, et peut-être la moitié des villages portent à la fois un nom grec et un nom indigène. La civilisation hellénique pénétrait ainsi peu à peu en Egypte. Sur les monuments que nous avons conservés, l'ancienne écriture hiératique se rencontre pour la dernière fois à l'époque de l'empereur Dèce, vers le milieu du troisième siècle, et les caractères démotiques se conservent jusqu'au milieu du cinquième : mais tous deux avaient disparu depuis de longues années de l'usage courant. C'est là le signe qui indique l'abandon et la chute des éléments indigènes de civilisation. La langue du pays survécut longtemps encore dans les localités écartées et dans les couches inférieures; elle ne disparut complètement qu'au dix-septième siècle; c'est que, lorsque le christianisme s'était répandu en Egypte, on avait essayé de créer une littérature chrétienne populaire, et la langue des Coptes, comme celle de Syrie, avait été ainsi, dans une certaine mesure, régénérée pendant le bas empire. |

||||

30 av. J.C.-476 |

Abolition de tout l'appareil royalRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteCe qu'il faut signaler avant tout dans le gouvernement de l'Egypte, c'est la disparition de la cour et de l'appareil royal, conséquence nécessaire de l'annexion du pays par Auguste. Il en resta ce qui pouvait en rester. Sur les inscriptions écrites en langue indigène, et par conséquent pour les Egyptiens seuls, les empereurs sont appelés, comme les Ptolémées, rois de la Haute et de la Basse-Egypte, élus des divinités nationales du pays; on leur donne de plus, ce qui ne s'était pas vu sous les Ptolémées, le titre de Grands-Rois1. On continua à se servir en Egypte de l'ancien calendrier du pays, et à compter par années royales, mais en prenant pour base les années de règne des empereurs romains; la coupe d'or, que le roi jetait autrefois dans le Nil grossi, au mois de juin de chaque année, fut dès lors jetée par le vice-roi romain. Ce fut tout ce qu'on conserva; l'empereur de Rome ne pouvait pas jouer le rôle d'un roi d'Egypte, incompatible avec la situation qu'il occupait dans l'empire. Le nouveau maître du pays, qui avait délégué son autorité à un subordonné, fit une expérience fâcheuse avec le premier gouverneur qu'il envoya en Egypte. Cet officier habile et ce poète de talent ne put pas s'empêcher de faire graver son nom sur les Pyramides; il fut destitué, et sa carrière fut brisée. Il fallait élever une barrière à de semblables ambitions. Le gouverneur romain pouvait expédier, comme le roi indigène, les affaires qui relevaient personnellement du prince2 dans le système d'Alexandre comme dans l'organisation du principat romain: mais il ne pouvait ni être, ni paraître un roi3. Le coup produisit certainement une impression vive et pénible dans la seconde ville du monde. Le changement de dynastie seul n'aurait pas eu une importance aussi grande; ce qui était grave, c'était de voir disparaître une cour comme celle des Ptolémées, organisée d'après le cérémonial des Pharaons, un roi et une reine qui ne se montraient que dans un appareil divin, la pompe des fêtes, la réception des prêtres et des ambassades, les banquets royaux, les grandes cérémonies du couronnement, de la prestation du serment, du mariage, des funérailles, l'appareil honorifique des gardes du corps, du chef des gardes du corps, du chambellan charge des introductions, de l'écuyer tranchant, du grand-maître de la vénerie, des parents et des amis du roi, les décorations. Or tout cela fut à jamais perdu pour les Alexandrins, lorsque leurs maîtres habitèrent sur le Tibre et non sur le Nil. Seules, les deux bibliothèques célèbres d'Alexandrie avec toutes leurs dépendances et leur personnel restèrent, pour témoigner de l'ancienne munificence royale. Sans aucun doute, l'Egypte se ressentit beaucoup plus vivement de la chute de ses rois que la Syrie; mais les deux peuples étaient si impuissants, qu'ils durent accepter toutes les volontés du vainqueur; aucun d'eux ne songea à se révolter pour reconquérir la domination universelle qu'il avait perdue. 1. Voici les titres que les prêtres égyptiens donnaient à Auguste : Bel enfant, aimable et digne d'être aimé, Roi des Rois, choisi par Ptah et par Noun le père des Dieux, roi de la Haute-Egypte et roi de la Basse-Egypte, maître des deux pays, Autocrator, fils du soleil, maître du diadème, César, éternel, aimé de Ptah et d'Isis.Les deux noms propres Autocrator et César sont empruntés au grec. Le titre d'Auguste apparait pour la première fois sous Tibère dans la traduction égyptienne; on le rencontre sous Domitien avec le mot grec Lebastos. Le titre de bel enfant aimable, qui n'était donné auparavant qu'aux fils de rois que l'on déclarait co-régents, devint plus tard une expression stéréotype, et fut appliqué à Césarion et à Auguste, comme à Tibère, à Claude, à Titus, à Domitien. Ce qui est plus important, c'est qu'à partir d'Auguste les empereurs portèrent le titre de Roi des Rois, qui n'avait pas été donné aux Ptolémées, et qui ne se trouve pas dans l'inscription grecque de Rosette (Corp. insc. graec., 4697); on voulait sans doute indiquer par là que les rois antérieurs de l'Egypte n'avaient pas eu la puissance des Grands-Rois. 2. Le roi Séleucus avait l'habitude de dire (Plutarque, An seni, etc., 11): Si les hommes savaient combien il est ennuyeux d'écrire et de lire tant de lettres, ils ne se baisseraient pas pour prendre un diadème mis à leur pied. 3. On ne peut guère conclure de la vie d'Hadrien (c. 4) que ce fonctionnaire ait eu d'autres marques distinctives que les officiers (Hirschfeld, Verwaltungsgeschichte, p. 271). |

||||

|

|

|||||

30 av. J.C.-476 |

Les fonctionnairesRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteL'administration du pays est, comme nous l'avons déjà dit, entre les mains du représentant, c'est-à-dire du vice-roi; car, bien que le nouveau maître du pays, tenant compte de la situation qu'il occupait dans l'empire, se soit bien gardé de prendre pour lui et pour ses principaux lieutenants en Egypte des titres royaux, il n'en a pas moins gouverné ce pays comme successeur des Ptolémées, et réuni dans sa main et dans celle de son représentant toute l'autorité civile et militaire. Nous avons déjà fait remarquer que le gouverneur de l'Egypte ne devait être ni un non-citoyen, ni un sénateur; cette dignité fut parfois conférée à des Alexandrins qui avaient obtenu le droit de cité et qui étaient entrés par exception dans l'ordre équestre1. D'ailleurs, parmi toutes les fonctions réservées à ceux qui n'étaient pas sénateurs, le gouvernement de l'Egypte l'emporta d'abord pour le rang et pour l'influence; plus tard il céda la place au commandement de la garde prétorienne, mais à lui seul. Aucun des officiers envoyés en Egypte n'était sénateur et les commandants de légions portaient un titre moins élevé que dans les autres provinces (praefectus au lieu de legatus); c'étaient les seules anomalies qui existassent dans l'organisation militaire de l'Egypte. Auprès et au-dessous du gouverneur se trouvaient un fonctionnaire suprême pour la justice et un administrateur général des finances, dont la compétence embrassait également toute l'Egypte: tous deux étaient citoyens romains de rang équestre. Il ne semble pas qu'on ait emprunté ces deux rouages administratifs au système des Ptolémées; on avait adjoint et subordonné ces personnages au gouverneur, comme on le faisait dans plusieurs provinces impériales2. Tous les autres fonctionnaires n'ont d'autorité que dans un seul district et rappellent pour la plupart l'organisation des Ptolémées. Les gouverneurs des trois provinces de Basse, Moyenne et Haute-Egypte, dont la compétence s'étend aux mêmes questions que celle du gouverneur général, abstraction faite du commandement militaire, furent pris sous Auguste parmi les Grecs d'Egypte, et plus tard, comme les hauts fonctionnaires proprement dits, parmi les chevaliers romains; c'est là un symptôme remarquable, qui nous indique comment, pendant le courant de l'empire, on chercha de plus en plus à chasser l'élément indigène de l'administration. Au-dessous de ces autorités supérieures et moyennes on rencontre les fonctionnaires locaux, les chefs des villes égyptiennes et des cités grecques, puis les subalternes très nombreux qui s'occupaient du recrutement et des impôts de toute nature prélevés sur le commerce, enfin dans chaque district les chefs des sous-districts et des villages, toutes dignités que l'on considérait plutôt comme des charges que comme des honneurs, et que les pouvoirs supérieurs imposaient aux Egyptiens nés ou résidant dans chaque localité, sauf toutefois les Alexandrins. Le plus important de ces fonctionnaires, le gouverneur du nome, est nommé par le gouverneur général pour trois ans. Les autorités locales des cités grecques étaient différentes par leur nombre et par leur titre; Alexandrie par exemple était gouvernée par quatre hauts fonctionnaires, le prêtre d'Alexandre3, le secrétaire municipal4, le juge suprême et le chef des gardes de nuit. Ils étaient plus considérés que les stratèges des nomes, cela va de soi; l'habit de pourpre que portait le premier magistrat d'Alexandrie en est une preuve. Ils datent d'ailleurs de l'époque des Ptolemées, et, comme les gouverneurs des nomes, ils sont nommés pour un temps déterminé par le gouvernement romain, qui les choisit parmi les habitants de la ville. Au-dessous de ces gouverneurs de cités, ne se trouve aucun fonctionnaire romain nommé par l'empereur. Mais le prêtre du Museum, qui est en même temps président de l'Académie des sciences d'Alexandrie, et qui administre les finances considérables de cette compagnie, est nommé par le souverain. De même la surveillance du tombeau d'Alexandre, l'entretien de certaines constructions qui en dépendent, et quelques autres dignités importantes de la capitale de l'Egypte sont confiés par le gouvernement romain à des fonctionnaires de rang équestre5. 1. Ainsi Tiberius Julius Alexander, un Juif d'Alexandrie, exerça cette fonction pendant les dernières années du règne de Néron; mais ce juif appartenait à une famille très riche, très puissante, et même apparentée à la maison impériale; il s'était distingué pendant la guerre contre les Parthes comme chef d'état-major général de Corbulon, et, quelques années plus tard, il avait occupé le même poste auprès de Titus dans la guerre de Judée. Ce dut être l'un des officiers les plus remarquables de son temps. C'est à lui qu'est dédié l'ouvrage pseudo-aristotélicien tepi zoouoU, écrit certainement par un autre juif d'Alexandrie (Bernays, Ges. Abhandl., II, p. 278). 2. Sans aucun doute le juridicus Aegypti (Corp. insc. lal., X, 6976; appelé aussi missus in Aegyptum ad jurisdictionem, Bull. dell' Inst., 1856, p. 142; juridicus Alexandreae, Corp. insc. lat., VI, 1564; VIII, 8925. 8934; Dig., I, 20, 2) et le idiologus ad Aegyptum (Corp. insc. lat., X, 4862; procurator ducenarius Alexandriae idiulogu, Eph. epig., V, p. 30, et Corp. insc. graec., 3751; . ibid., 4957, 1. 44, cf. I. 39) ont été créés sur le modèle des fonctionnaires adjoints aux légats des provinces impériales pour rendre la justice (legati juridici) et pour administrer les finances (pro. curatores provinciae) (Staatsrecht, 2e edit., p. 223, note 5). Strabon (XVII, 1, 12, p. 797) nous dit expressément qu'ils embrassaient la province tout entière et qu'ils étaient soumis au praefectus Aegypti, d'ailleurs le mot d'Egypte apparait souvent dans leurs titres, et c'est ainsi qu'ils sont désignés dans l'édit qui se lit au Corpus inscriptionum graecarum, 4957, 1. 39). Mais leur compétence n'était pas exclusive. Beaucoup de procès, dit Strabon, sont tranchés par le fonctionnaire qui rend la justice (le Digeste, I, 20, 2, nous apprend que ce fonctionnaire nominait les tuteurs); d'après le même auteur l'Idiologus décidait s'il fallait ou non rattacher au fisc les bona vacantia et caduca. Mais cela ne prouve pas que le juridicus romain n'ait pas remplacé l'ancien tribunal des trente, dirigé par l'ap? (Diodore, I, 75), qui est égyptien, qu'il ne faut pas confondre avec l'doyoraots d'Alexandrie, et qui d'ailleurs avait peut-être disparu avant l'époque romaine; il se peut aussi que l'idiologus ait été nommé pour représenter un certain droit que les rois d'Egypte avaient sur les héritages, et qui n'existait pas dans de telles proportions en d'autres contes de l'empire. Lumbroso (Recherches, p. 285) a rendu cette dernière hypothèse très vraisemblable. 3. L'énynths, qui d'après Strabon (XVII, 1, 12, p. 797) était le premier fonctionnaire municipal d'Alexandrie sous les Ptolémées comme sous les Romains, et qui avait le droit de porter la pourpre, est certainement identique au prêtre annuel du testament d'Alexandre cité dans le roman d'Alexandre, qui est très bien informé en pareille matière (III, 33, p. 149, ed. Muller). L'exégète, outre son titre qu'il faut interpréter dans le sens religieux, a encore ?; de même ce prêtre du roman est?. L'auteur du roman n'a pas inventé plus que la pourpre et la couronne d'or, les appointements d'un talent qu'il attribue à cette fonction et l'hérédité; ce dernier caractère, à propos duquel Lumbroso (L'Egillo al tempo dei Greci e Romani, p. 157) rappelle l'enynors tvapxos des inscriptions d'Alexandrie (Corp. insc. graec., 4688, 4976'), signifie probablement qu'un certain nombre de personnes pouvaient être appelées à cette haute fonction par droit héréditaire, et que le gouverneur choisissait le prêtre annuel parmi ces candidats. Ce prêtre d'Alexandre (qui fut aussi le prêtre des rois d'Egypte postérieurs, d'après la pierre de Canope et d'après celle de Rosette, Corp. insc. graec., 4697) était, sous les premiers Lagides, magistrat éponyme pour les actes d'Alexandrie, tandis que, sous les derniers princes de cette dynastie et sous les Romains, c'est le nom du roi que nous trouvons sur les documents officiels. Il n'est sans doute pas distinct du grand-prêtre d'Alexandrie et de toute l'Egypte, signalé par une inscription de Rome au temps d'Hadrien (Corp. insc. graec., 5900): ). Le titre spécial d'estiro tris est évité en dehors de l'Egypte, parce qu'il désigne habituellement le sacristain. Il semble, d'après la teneur de cette inscription, que la dignité de grand-prêtre fut viagère; nous retrouvons donc encore ici, à propos des sacerdoces provinciaux, la transformation bien connue des fonctions annuelles en fonctions viagères au moins par le titre, et souvent dans la réalité. Il est vrai que le prêtre d'Alexandrie n'était pas un prêtre de province, mais il en tenait la place en Egypte. Cette même inscription nous prouve que la prêtrise et la direction du Museum étaient deux charges distinctes. C'est ce que nous apprend aussi l'inscription d'un grand médecin royal, du temps des premiers Lagides, qui fut à la fois exegete et directeur du Museum (?). Mais les deux documents nous indiquent aussi que la première dignité municipale d'Alexandrie et la direction du Museum étaient souvent confiées au même homme, quoique à l'époque romaine l'une fût conférée par le préfet, l'autre par l'empereur. 4. Il ne faut pas confondre cette dignité avec la fonction de même nature, que Philon cite (in Flacc., 16) et que Lucien exerça (Apolog., 12); cette fonction n'est pas une charge municipale, c'est un emploi subalterne près la préfecture d'Egypte, en latin a commentariis ou ab actis. 5. C'est le procurator Neaspoleos et mausolei Alexandriae (Corp. insc. lat., VIII, 8934; Henzen, 6929). Le procurator ad Mercurium Alexandriae (Corp. insc. lat., X, 3847) et le procurator Alexandreae Pelusii (ibid., VI, 1624) sont des fonctionnaires de même nature et de même rang, mais dont nous ne connaissons pas exactement la compétence. De même le Phare est sous la direction d'un affranchi de l'empereur (ibid., VI, 8582). |

||||

270-305 |

Révoltes au temps de la guerre de Palmyre et sous DioclétienRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteLes Grecs d'Alexandrie et les Egyptiens ont naturellement été entraînés dans toutes les révoltes que les prétendants à l'empire provoquèrent en Orient; ils ont régulièrement pris part à tous ces mouvements; c'est ainsi qu'ils ont proclamé empereurs Vespasien, Cassius, Niger, Macrien, Vaballathus, fils de Zénobie, et Probus. Mais, dans aucune de ces circonstances, l'initiative ne fut prise par les citoyens d'Alexandrie ni par les troupes d'Egypte, peu considérables, et la plupart de ces révolutions, même celles qui échouèrent, n'ont pas eu pour l'Egypte de conséquences vraiment sensibles. Au contraire le soulèvement, que rappelle le nom de Zénobie, a été pour Alexandrie et pour l'Egypte tout entière presque aussi funeste que pour Palmyre. Les partisans de la reine et ceux des Romains luttaient dans les villes et dans les campagnes, les armes et la torche à la main. La frontière du Sud avait été violée par le peuple barbare des Blémyes, alliés, semble-t-il, avec les habitants de l'Egypte qui soutenaient la reine de Palmyre et une grande partie de la Haute-Egypte était déjà tombée entre leurs mains1. Dans Alexandrie toute relation était rompue entre les deux quartiers ennemis; la transmission des lettres était difficile et même dangereuse2. Les rues étaient remplies de sang et de cadavres sans sépulture. Les épidémies qui s'étaient développées sévissaient plus cruellement encore que la guerre, et, pour qu'aucun des quatre coursiers destructeurs ne manquât, le Nil lui-même refusa de grossir, et la famine se joignit aux autres fléaux. La population fut tellement décimée que, suivant un contemporain, le nombre des citoyens d'Alexandrie fut désormais inférieur à celui des vieillards que la cité contenait auparavant. Lorsque le général envoyé par Claude, Probus, eut enfin triomphé de l'émeute, les partisans de Zénobie, et parmi eux la majorité des membres du conseil, se jetèrent dans la forteresse de Prucheion, très voisine de la ville: lorsque Probus eut promis la vie sauve à tous ceux qui se rendraient, le plus grand nombre des rebelles se soumit, mais une partie considérable de la garnison s'obstina jusqu'à la dernière extrémité dans une lutte désespérée. La forteresse succomba enfin à la famine (année 270); elle fut rasée, et depuis lors abandonnée; les remparts d'Alexandrie furent détruits. Les Blémyes restèrent encore dans le pays pendant plusieurs années; c'est l'empereur Probus qui, le premier, leur enleva de nouveau Ptolemaïs et Koptos, et les chassa de la province. Il se peut que la détresse, causée par ces troubles qui s'étaient prolongés pendant plusieurs années, ait provoqué la seule révolution née certainement en Egypte même3. Sous le règne de Dioclétien, les Egyptiens indigènes et les citoyens se révoltèrent contre le gouvernement de cet empereur, nous ne savons pour quelle cause ni dans quelle intention. Lucius Domitius Domitianus et Achilleus furent proclamés Césars, si toutefois ces deux noms ne désignent pas une seule et même personne. L'émeute dura trois ou quatre ans; Busiris, dans le Delta, et Koptos, non loin de Thèbes, furent détruites par les troupes impériales; enfin, au printemps de 297, une armée commandée par Dioclétien lui-même s'empara d'Alexandrie après un siège de huit mois. Cette province riche, mais à laquelle était nécessaire la paix intérieure et extérieure, fut complètement ruinée; rien ne le prouve plus clairement que l'ordonnance rendue par l'empereur Dioclétien en l'an 302 : elle établit qu'une partie du blé que l'on envoyait autrefois à Rome sera réservée dès lors aux habitants d'Alexandrie4. C'est aussi là, sans doute, une des mesures qui furent prises pour enlever à Rome son rang de capitale; mais l'empereur n'avait aucune raison pour favoriser les Alexandrins, et ce blé ne leur eût certes pas été donné, s'ils n'en avaient eu absolument besoin. 1. C'est la biographie de Firmus (c. 3) qui nous apprend que les partisans de Palmyre firent alliance avec les Blèmyes, et que, d'après Zosime (I, 71), Ptolemaïs fit défection pour se livrer à ces Barbares (cf. Eusebe, Hist. eccl., VII, 32). Aurélien ne fit que traiter avec eux (Vila, 34, 41); Probus est le premier qui les ait chassés de l'Egypte (Zosime, loc. cit.; Vita Probi, 17). 2. Nous possédons encore quelques-unes de ces lettres envoyées par Dionysios, alors évêque d'Alexandrie (+ 265), à des coreligionnaires enfermés dans la partie ennemie de la ville (Eusèbe, Hist. eccles., VII, 21, 22, cf. 32). On y lit: Il est plus difficile d'aller d'un quartier d'Alexandrie à l'autre, que d'Orient en Occident; c'est-à-dire la rue ornée de portiques qui traverse la ville depuis la pointe de Lochias (cf. Lumbroso, l'Egitto al tempo dei Greci e Romani, 1882, p. 137) est comparée au désert qui s'étend entre l'Egypte et la Terre Sainte. Il semblerait donc que Sévère Antonin ait bâti un mur à travers toute la ville et l'ait militairement occupé, comme il en avait menacé les Alexandrins (Dion, LXXVII, 23). On pourrait rapprocher de cette construction la destruction des murs après la défaite des révoltés (Ammien. XXII, 16, 15). 3. La prétendue existence de tyrans égyptiens, AEmilianus, Firmus, Saturninus, au moins en tant que tyrans, est incertaine. L'ouvrage appelé Biographie de Firmus n'est que le récit défiguré de la chute du Prucheion. 4. Chr. Pasch., p. 414; Procope, Hist. arc., 26; Godefroy, ad Cod. Theod., XIV, 26, 2. Il y avait auparavant à Alexandrie des distributions permanentes de blé, mais, semble-t-il, uniquement pour les vieillards pauvres; elles étaient faites au compte de la ville et non de l'Etat (Eusèbe, Hist. eccl., VII, 21). |

||||

|

|

|||||

30 av. J.C.-476 |

AgricultureRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteL'Egypte, comme on le sait, est un pays agricole par excellence. La Terre Noire - telle est la signification du nom de chemi que le pays porte dans la langue indigène - n'est qu'une double bande assez étroite, allongée sur les deux rives du Nil, ce fleuve puissant, qui depuis la dernière cataracte de Syène, à la frontière méridionale de l'Egypte proprement dite, coule jusqu'à la mer Méditerranée à travers une plaine large au plus de cent vingt milles, bornée à droite et à gauche par le désert jaunâtre; c'est seulement à son extrémité que le présent du fleuve s'élargissant, le delta du Nil s'étend des deux côtés entre les bras divers de son embouchure. La récolte de ce pays dépend chaque année du Nil et des seize coudées de sa crue, des seize enfants qui jouent autour de leur père, suivant la conception artistique des Grecs; c'est avec raison que les Arabes donnent aux coudées qui manquent pour parfaire ce nombre, le nom d'anges de la mort; car si le fleuve n'atteint pas la hauteur voulue, c'est pour toute l'Egypte la faim et la ruine. En Egypte, où les frais de labourage sont infimes, le blé rend au centuple; la culture des légumes, de la vigne, des arbres fruitiers, et surtout du dattier, l'élève des troupeaux rapportent beaucoup; aussi le pays peut-il non seulement nourrir une population très dense, mais encore exporter une très grande quantité de céréales. Il resta bien peu de toutes ces richesses dans le pays lui-même après l'établissement de la domination étrangère. Comme au temps des Perses et comme de nos jours, c'était pour les étrangers que le Nil débordait et que les Egytiens travaillaient; aussi l'Egypte a-t-elle joué un rôle important dans l'histoire de la Rome impériale. Lorsque la culture du blé eut été abandonnée en Italie, et lorsque Rome fut devenue la plus grande ville du monde, elle dut être alimentée continuellement par le blé d'outre-mer; c'est en résolvant le difficile problème économique, qui consistait à rendre possible et à assurer l'alimentation de la capitale que le Principat s'est établi solidement. Or, pour résoudre ce problème, il fallait posséder l'Egypte, et il fallait que l'empereur y fût maître absolu, parce qu'il faisait échec, en occupant cette province, à l'Italie et à ses dépendances. Lorsque Vespasien s'empara de l'empire, il envoya ses troupes en Italie, mais il se dirigea lui-même vers l'Egypte et se rendit maître de Rome en arrêtant les transports de grains. Toutes les fois qu'un empereur romain songea ou dut songer à transporter en Orient le siège de son gouvernement, comme on nous le raconte de César, d'Antoine, de Néron, de Géta, sa pensée se fixa d'elle-même non pas sur Antioche, quoique cette ville fut la résidence ordinaire des gouverneurs de l'Orient, mais sur Alexandrie, où l'empire était né, et qui en restait la place forte. Aussi le gouvernement romain s'est-il occupé des progrès de l'agriculture en Egypte plus que partout ailleurs. Comme la prospérité du pays dépend des débordements du Nil, il était possible d'agrandir dans de vastes proportions la surface propre à l'agriculture, en construisant tout un système de canaux, de digues et de réservoirs artificiels. On avait fait beaucoup dans ce sens, pendant les périodes heureuses qu'avait traversées l'Egypte, cette patrie de l'arpentage et des ouvrages d'art; mais ces constructions bienfaisantes avaient malheureusement été détruites pendant les derniers gouvernements misérables et toujours ruinés. Les Romains prirent dignement possession de la contrée: Auguste ordonna aux troupes cantonnées en Egypte de curer à fond et de réparer les canaux du Nil. Lorsque la province fut conquise par Rome, il fallait que le fleuve atteignit une hauteur de quatorze coudées, pour que la récolte fût bonne; lorsqu'il ne dépassait pas huit coudées, l'année était mauvaise; plus tard, après la reconstruction des canaux, une hauteur de douze coudées suffisait pour donner une récolte excellente, et, si le fleuve n'atteignait que huit coudées, l'année était encore passable. Quelques siècles plus tard l'empereur Probus non seulement délivra l'Egypte des Ethiopiens, mais encore il s'occupa de réparer les constructions hydrauliques de la vallée du Nil. Il faut d'ailleurs reconnaître que les meilleurs successeurs d'Auguste administrèrent cette province dans le même sens, et comme elle jouit pendant plusieurs siècles d'une paix et d'une sécurité intérieures, qui furent à peine interrompues, l'agriculture égyptienne n'a jamais été aussi prospère que sous l'empire romain. Nous ne pouvons pas déterminer avec précision quelle influence ces événements ont eue sur les Egyptiens eux-mêmes. Les revenus de l'Egypte provenaient en grande partie des domaines impériaux, qui formaient sous les Romains, comme aux époques antérieures, une partie considérable du territoire arable1; sur ces terres, pour lesquelles les frais de labourage étaient peu considérables, on ne dut laisser aux petits fermiers qui les cultivaient qu'une faible partie de la récolte, ou bien on exigea d'eux un fort loyer en argent. D'autre part les propriétés nombreuses et généralement petites durent payer un lourd impôt foncier en nature ou en espèces. La population agricole, frugale comme elle était, resta très dense à l'époque impériale; mais les impôts, soit en eux-mêmes, soit à cause de l'exportation du blé, pesèrent plus lourdement sur l'Egypte à l'époque de la domination romaine que sous le gouvernement des Lagides, qui cependant ne ménageaient guère leurs sujets. 1. Dans la ville d'Alexandrie il semble qu'il n'y ait pas eu de propriété foncière proprement dite, mais seulement une espèce de location héréditaire (Ammien, XXII, 11, 6; cf. Staatsrecht, II, p. 963, note 1); dans le reste de la province la propriété privée du sol existait, comme le droit provincial la connaissait partout. Il est souvent question des terres domaniales; par exemple Strabon (XVII, 1, 51, p. 828) nous dit que les meilleures dattes d'Egypte venaient dans une île où les particuliers ne pouvaient posséder aucune propriété, mais qui avait été auparavant terre royale, qui était alors terre impériale, et qui rapportait beaucoup. Vespasien vendit une partie des terres du domaine égyptien, ce qui exaspéra les Alexandrins (Dion, LXVI, 8), sans doute les gros fermiers qui sous-louaient le pays aux véritables cultivateurs. On peut mettre en doute que les propriétés de mainmorte, possédées surtout par des collèges de prêtres, aient été aussi étendues à l'époque romaine qu'auparavant; on ne sait pas non plus si c'était la grande ou la petite culture qui dominait. A coup sûr, les petites fermes étaient très nombreuses dans le pays. Nous n'avons de chiffres ni pour la quotité de l'impôt domanial ni pour celle de l'impôt foncier. Lumbroso (Recherches, p. 94) a remarqué avec raison que dans Orose (I, 8, 9) tout le passage où il est question de la cinquième partie des fruits de la terre, y compris les mots usque ad nunc, est copié de la Genèse. La rente domaniale ne pouvait pas être inférieure à la moitié, et l'impôt foncier devait être au moins équivalent au dixième (Lumbroso, op. cit., p. 289, 293). Dans la suite, l'exportation des blés égyptiens ne put se faire sans le consentement du gouverneur (Hirschfeld, Annona, p. 23); on craignait sans doute qu'une disette ne se produisit trop facilement dans ce pays si peuplé. Mais cette mesure établissait certainement un contrôle plutôt qu'une prohibition; dans le Périple, écrit par un Egyptien, le grain est cité plusieurs fois parmi les articles d'exportation (ch. 7, 17, 24, 28, cf. 56). Il semble que l'ensemencement des terres ait été de même contrôlé; les Egyptiens, dit un auteur, cultivent des navets plus volontiers que du blé, lorsqu'ils le peuvent, parce qu'ils en retirent de l'huile. (Pline, Hist. nat., XIX, 5, 79). |

||||

30 av. J.C.-476 |

IndustrieRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteL'agriculture ne constituait qu'une partie des richesses économiques de l'Egypte; si le pays était, sous ce rapport, supérieur à la Syrie, il ne l'était pas moins, pour l'industrie et le commerce, à la province d'Afrique essentiellement agricole. Les filatures d'Egypte étaient au moins aussi anciennes, aussi prospères et aussi célèbres que celles de Syrie; et quoique, à cette époque, les toiles les plus fines fussent fabriquées en Syrie et en Phénicie1, l'industrie du lin a cependant subsisté en Egypte pendant tout l'empire. Lorsque, sur l'ordre d'Aurélien, l'Egypte dut fournir à la capitale du monde romain d'autres produits que le blé, la liste comprit la toile de lin et l'étoupe. Pour les verreries fines les Alexandrins conservèrent certainement le premier rang, aussi bien dans la coloration que dans la forme; ils en avaient même le monopole, comme ils le croyaient, parce que plusieurs des produits de qualité supérieure ne pouvaient être fabriqués qu'avec des matières premières d'Egypte. Quant à l'industrie du papyrus, il est incontestable qu'elle régnait exclusivement dans ce pays. Cette plante, qui fut cultivée en grande quantité dans l'antiquité sur les fleuves et les lacs de la Basse-Egypte, et qui ne venait bien dans aucune autre région, fournissait aux indigènes un aliment et des matières premières pour la corderie, la vannerie et la fabrication des barques; elle donnait de quoi écrire à tous les hommes qui écrivaient, dans le monde entier. Les mesures que le sénat romain prit, en un moment où le papyrus devint rare et menaça de manquer sur la place de Rome, nous permettent de calculer tout ce que la culture de cette plante a dû rapporter; et, comme on ne pouvait exécuter que sur place le travail pénible de sa préparation, un très grand nombre d'Egyptiens vécurent probablement de cette industrie. Aurélien ajouta le verre et le papyrus1 au lin sur le catalogue des marchandises qu'Alexandrie devait fournir à la capitale de l'empire. Le commerce de l'Egypte avec l'Orient, en modifiant l'offre et la demande, doit avoir influé sur l'industrie égyptienne. On fabriquait des tissus, pour les exporter en Orient, et l'on s'inspirait des usages locaux : les vêtements ordinaires des habitants d'Habech étaient de fabrication égyptienne; dans les Indes et en Arabie on envoyait de magnifiques étoffes, faites de mille couleurs et brodées d'or à Alexandrie par de véritables artistes. De même les verroteries d'Egypte jouaient, comme aujourd'hui, un rôle important dans le commerce de la côte africaine. Les Indiens tiraient de la province soit des coupes de verre, soit du verre non travaillé pour leur industrie particulière; même à la cour de Chine les vases de verre, dont les étrangers romains faisaient hommage à l'empereur, doivent avoir excité une grande admiration. Des négociants égyptiens portaient au roi des Axomites (Habech), comme présents annuels, des vases d'or et d'argent fabriqués pour servir aux usages de ce pays; aux rois plus civilisés des côtes de l'Inde et de l'Arabie méridionale ils donnaient, entre autres cadeaux, des statues, même de bronze, et des instruments de musique. Au contraire, les matières premières nécessaires aux industries de luxe, qui venaient de l'Orient, par exemple l'ivoire et l'écaille, n'étaient guère travaillés en Egypte, mais à Rome même. Enfin, pendant cette période, qui n'a pas eu son égale dans le monde pour la magnificence des constructions publiques, les précieux matériaux de construction, tirés des carrières de pierre égyptiennes, sortaient de l'Egypte par masses énormes pour être employés dans d'autres régions : le beau granit rouge de Syrie, la brèche des environs de Koser, le basalte, l'albâtre, à partir de Claude, le granit gris et surtout le porphyre des montagnes situées au-dessus de Myos Hormos. La plupart de ces pierres étaient extraites, pour le compte du gouvernement impérial, par des condamnés déportés; mais le transport tout au moins doit avoir profité à la province entière et en particulier à la ville d'Alexandrie. Nous pouvons juger de l'importance considérable qu'avaient prise l'industrie et le commerce égyptiens par un renseignement que le hasard nous a conservé sur le chargement d'un vaisseau de transport (anztos) célèbre par ses grandes dimensions, qui sous Auguste apporta jusqu'à Rome, avec son piédestal, l'obélisque qui se dresse encore aujourd'hui près de la Porta del Popolo : ce navire amenait en outre 200 matelots, 1200 passagers, 40000 boisseaux romains (34,000 hectolitres) de froment, et un chargement de toile, de verre, de papier et de poivre. Alexandrie, dit un écrivain romain du troisième siècle3, est une ville populeuse, riche et corrompue, où personne n'est oisif; celui-ci est verrier, celui-là fabricant de papier, cet autre tisserand; le seul dieu de cette cité est l'argent. Ces paroles sont vraies dans une certaine mesure de l'Egypte tout entière. 1. Dans l'édit de Dioclétien, parmi les cinq qualités de lin les plus fines, les quatre premières sont syriennes ou ciliciennes (de Tarse); le lin d'Egypte est mis non seulement au dernier rang, mais il est encore désigné sous le nom de lin de Tarse d'Alexandrie, ce qui veut dire qu'il était fabriqué à Alexandrie sur le modèle du lin de Tarse. 2. On a dit d'un riche Egyptien qu'il aurait pu remplacer le marbre par du verre dans les lambris de son palais, et qu'il possédait assez de papyrus et de lin pour en équiper une armée tout entière (Vita Firmi, 3). 3. Ce qui nous prouve que la prétendue lettre d'Hadrien (Vita Saturnini, 8) est l'oeuvre d'un faussaire postérieur, c'est, par exemple, que l'empereur se plaint, dans cette lettre adressée en termes tout à fait amicaux à son beau-frère Servianus, des injures dont les Alexandrins ont couvert son fils Verus pendant son premier voyage : or il est certain d'autre part que ce Servianus fut exécuté en l'an 136, à l'âge de quatre-vingt-dix ans, pour avoir blâmé l'adoption de Verus peu antérieure à cette date. |

||||

30 av. J.C.-476 |

Les vaisseaux égyptiens sur la mer méditerranéeRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteNous parlerons plus loin des relations commerciales que l'Egypte entretenait avec les contrées qui la bornaient au Sud, ainsi qu'avec l'Arabie et avec l'Inde. Les auteurs anciens nous parlent beaucoup moins du commerce qu'elle faisait dans le bassin de la mer Méditerranée, sans aucun doute parce qu'il ne sortait pas du cours ordinaire des événements, et parce qu'on ne trouvait pas souvent l'occasion de le mentionner. Le blé d'Egypte était apporté en Italie sur des vaisseaux d'Alexandrie - aussi à Portus, près d'Ostie, vit-on se fonder un sanctuaire, construit sur le modèle du Sérapeum d'Alexandrie, avec un collège de navigateurs1, mais il était difficile à ces vaisseaux de transport de participer activement au commerce des marchandises envoyées d'Egypte en Occident. Ce négoce était probablement autant et peut-être plus entre les mains des armateurs et des capitaines italiens que des navigateurs d'Egypte. Une colonie italienne considérable existait déjà sous les Lagides à Alexandrie2. Les négociants d'Egypte n'ont jamais pris en Occident la même extension que ceux de Syrie3. Les ordonnances d'Auguste, que nous citerons plus loin, destinées à réglementer le commerce dans les mers de l'Arabie et de l'Inde, ne furent pas appliquées à la navigation de la mer Méditerranée, le gouvernement n'ayant aucun intérêt à favoriser les commerçants égyptiens plus que les autres. La situation resta à peu près dans le même état qu'auparavant. 1. Les ?, auteurs d'une inscription qui provient sans aucun doute de Portus (Corp. inscr. graec., 5889), sont les capitaines des navires qui transportaient le blé. Nous possédons une série d'inscriptions du Serapeum d'Ostie (Corp. insc. lat., XIV, 47), d'après lesquelles ce monument était dans toutes ses parties la copie du temple d'Alexandrie; son administrateur est en même temps ? (Corp. insc. graec., 5973). Il est probable que ces navires servaient surtout au transport du grain; le blé n'arrivait donc à Rome que successivement, comme nous l'indiquent aussi les mesures prises par l'empereur Gaïus dans le détroit de Reggio (Josèphe, Ant., XIX, 2, 5). Nous savons en outre que la première apparition de la flotte d'Alexandrie au printemps était célébrée par une fête à Pouzzoles (Sénèque, Ep., 77, 15). 2. C'est ce que nous apprennent les remarquables inscriptions de Délos (Eph. epigr., V, p. 600-602). 3. Les Syriens ont déjà une place prépondérante dans les inscriptions déliennes du dernier siècle de la République. Les divinités égyptiennes ont bien eu dans cette île un sanctuaire très vénéré; mais parmi les nombreux prêtres et parmi les fidèles qui dédiaient des ex-voto, on ne trouve qu'un seul Alexandrin (Hauvette - Besnault, Bull. de corr. hellen., VI, p. 316 et sq.). Nous connaissons l'existence de sociétés de négociants Alexandrins à Tomis (t. X, p. 75, n. 1) et à Périnthe (Corp. insc. graec., 2024). | ||||

30 av. J.C.-476 |

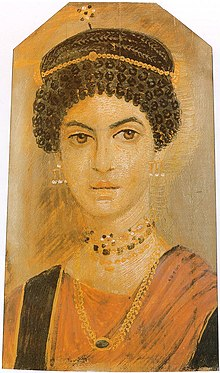

La populationRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteL'Egypte n'était donc pas seulement un pays habité par beaucoup d'agriculteurs dans les régions cultivables; c'était aussi, comme nous le prouvent le grand nombre et la prospérité en partie considérable des bourgades et des villes, une contrée industrielle; il en résulte qu'elle était la province la plus peuplée de l'empire romain. L'ancienne Egypte a dû avoir une population de sept millions d'hommes. Sous Vespasien on comptait dans les listes officielles sept millions et demi d'habitants soumis à la capitation; en y ajoutant les Alexandrins et les Grecs qui ne payaient pas cet impôt, ainsi que les esclaves probablement peu nombreux, on atteint, pour la population totale, au moins le chiffre de huit millions. De nos jours la superficie des terres arables peut être évaluée à 500 milles carrés allemands (environ 28,000 kilom. carrés; elle était tout au plus sous les Romains de 700 (environ 39,000 kilom. carrés); par conséquent en Egypte chaque mille (56 kilom. carrés) était peuplé en moyenne de 11,000 habitants. Si nous jetons un coup d'oeil sur la population de l'Egypte, nous voyons que les deux peuples qui habitent le pays, la grande masse des Egyptiens et la petite minorité de Grecs d'Alexandrie, forment deux sociétés entièrement distinctes1; mais la contagion du vice, et l'espèce de ressemblance que le vice-roi établit entre tous les hommes, fonda dans le pays une association funeste des deux éléments dans le mal. 1. Juvénal, après avoir décrit les orgies grossières auxquelles se livraient les Egyptiens indigènes en l'honneur des divinités locales de chaque nome, ajoute que ces indigènes ne le cédaient en rien à Canope, c'est-à-dire à la fête Alexandrine de Sérapis, renommée pour ses débordements sans frein (Strabon, XVII, 1, 17, p. 801): Horrida sane AEgyptus, sed luxuria, quantum ipse notavi, Barbara famoso non cedit turba Canopo. (Sat., V, 15, 44). |

||||

30 av. J.C.-476 |

Les moeurs égyptiennesRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : Auguste

La situation et la manière de vivre des Egyptiens indigènes ne doivent guère s'être modifiées depuis l'antiquité. Ce peuple était frugal, sobre, travailleur et actif; il se composait d'ouvriers adroits, de matelots, de négociants habiles, fidèles à leurs anciens usages et à leur antique religion. Lorsque les Romains nous racontent que les Egyptiens montraient avec orgueil les coups de fouet qu'ils avaient reçus pour avoir fraudé l'administration des finances1, ce ne sont là que des propos de percepteur. La civilisation nationale ne manquait pas de bons éléments. Quoique, dans la lutte intellectuelle livrée entre ces deux peuples si complètement différentes, les Grecs eussent acquis une grande supériorité, les Egyptiens avaient sur les Hellènes certains avantages essentiels, et ils s'en rendaient parfaitement compte. C'est par un réveil du sentiment national, que les auteurs égyptiens, prêtres de la littérature grecque courante, raillaient ce que les Hellènes appelaient leur érudition historique et se moquaient des savants qui traitaient des légendes poétiques comme l'histoire réelle des temps passés. En Egypte, disaient-ils, on ne fait pas de vers, mais tous les événements d'autrefois sont gravés sur les temples et sur les tombeaux; il est vrai qu'un grand nombre de ces documents a disparu, parce que beaucoup de monuments ont été détruits, et que la tradition s'efface au milieu de l'ignorance et de l'indifférence des modernes. Le désespoir perce à travers cette plainte légitime elle-même; l'arbre vénérable de la civilisation égyptienne était marqué depuis longtemps pour être abattu. L'hellénisme pénétrait jusque dans le sacerdoce lui-même. L'Egyptien Chérémon, qui a décrit les temples de sa patrie et qui fut appelé à la cour de Claude pour enseigner la philosophie grecque aux fils de l'empereur, prétendait, dans son Histoire d'Egypte, retrouver dans les divinités indigènes les éléments de la physique stoïcienne, et il interprétait en ce sens les documents écrits dans la langue nationale. Au milieu de la vie pratique de l'époque impériale, on ne s'occupait plus de l'antiquité égyptienne que sur le terrain religieux. Pour ce peuple la religion était tout. La domination étrangère fut supportée de bonne grâce, on pourrait même dire qu'elle fut à peine sentie, tant qu'elle n'attaqua pas les usages consacrés du pays et tout ce qui s'y rattachait; or, dans le régime intérieur de l'Egypte presque tout s'y rattachait : l'écriture et la langue, les privilèges et l'appareil des prêtres, l'étiquette de la cour et les moeurs locales. Si un gouvernement montrait de la sollicitude pour le boeuf sacré qui vivait alors, s'il participait aux frais des funérailles du dieu mort, et à la recherche de son successeur, c'était un criterium auquel les prêtres et le peuple reconnaissaient son excellence, et cette attitude lui garantissait le respect et la fidélité des Egyptiens. Le premier roi des Perses se créa une popularité en Egypte lorsqu'il rendit à sa véritable destination, c'est-à-dire aux prêtres, le sanctuaire de Neith à Saïs. Ptolémée I, lorsqu'il n'était encore que gouverneur macédonien, replaça dans leurs anciens temples les statues de dieux égyptiens qui avaient été emportées en Asie, et restitua aux dieux de Pé et de Tèp les présents des indigènes dont on les avait dépouillés. Dans le célèbre décret de Canope, rendu en l'an 238 avant J.-C., les prêtres égyptiens expriment leur reconnaissance au roi Evergète, parce qu'il a rapporté de Perse, après sa grande expédition victorieuse, les statues sacrées jadis ravies dans les temples. Enfin tous ces princes et ces princesses étrangers se sont laissé mettre, comme les Pharaons d'Egypte, suivant la coutume du pays, au rang des divinités indigènes. Les empereurs romains n'ont pas complètement suivi cet exemple. Ils ont bien accepté dans une certaine mesure, comme nous l'avons vu, les qualificatifs que leur donnait la religion du pays; mais ils ont évité de prendre, même présentés à l'égyptienne, les titres indigènes, qui choquaient trop vivement les idées des Occidentaux. Ces favoris de Ptah et d'Isis, qui ne sévissaient pas moins en Italie contre le culte égyptien que contre la religion juive, ne se sont pas ouvertement vantés de ces faveurs divines en dehors des hiéroglyphes et, dans la province elle-même, ils n'ont pas participé au culte des divinités nationales. Les Egyptiens proprement dits restaient fidèles avec opiniâtreté, même sous la domination étrangère, à leurs antiques croyances; mais la situation de parias, dans laquelle ils se trouvaient, au-dessous de leurs maîtres grecs et romains, influait nécessairement sur la religion et sur le sacerdoce, le gouvernement romain n'ayant laissé à l'ancienne caste des prêtres d'Egypte qu'un faible reste de sa prépondérance, de sa puissance et de sa grandeur. Cependant le culte indigène, dont la forme, dès l'origine, était étrangère à toute beauté et l'esprit à toute élévation, resta, en Egypte et au dehors, le point de départ, et le centre de tous les miracles imaginables et de toutes les folies sacrées - il suffit de mentionner l'Hermès trismegiste, originaire d'Egypte, avec le cortège de petits traités et d'ouvrages merveilleux qui s'y rattache, avec les pratiques très répandues auxquelles il donna naissance. A cette époque la religion avait fait naître chez les indigènes les plus tristes abus : non seulement ils célébraient, avec le dérèglement ordinaire, des orgies pendant plusieurs jours en l'honneur des divinités locales de chaque nome, mais encore des luttes religieuses existaient entre les différents districts pour savoir qui avait la préséance de l'ibis, du chat, du crocodile ou du singe. En l'année 127 ap. J.-C. les Ombites de l'Egypte méridionale furent attaqués sous un prétexte de ce genre par les habitants d'un nome voisin2; ils furent surpris au milieu d'un banquet, et les vainqueurs mangèrent sans doute un des morts. Peu de temps après, les adorateurs du chien, pour braver les adorateurs du brochet, dévorèrent un brochet; en revanche les adorateurs du brochet mangèrent un chien : la guerre éclata entre les deux nomes, mais les Romains intervinrent et punirent les deux partis. En Egypte de pareils événements étaient à l'ordre du jour. Le pays était d'ailleurs sans cesse troublé. Le premier vice-roi établi par Auguste dans la province dut envoyer des troupes dans la Haute-Egypte où une augmentation d'impôts avait provoqué quelques mouvements; il dut en envoyer aussi, peut-être pour la même raison, contre Héroonpolis, à l'extrémité supérieure du golfe Arabique. 1. Ammien, XXII, 16, 23: Erubescil apud (Aegyptios), si qui non infitiando tributa plurimas in corpore vibices ostendat. 2. D'après Juvénal, ce serait Tentyra; mais il doit s'être trompé, s'il veut parler de la ville connue sous ce nom; cependant l'anonyme de Ravenne (3, 2) nomme aussi ensemble les deux localités. |

||||

166-172 |