|

|||||

L'Europe grecque

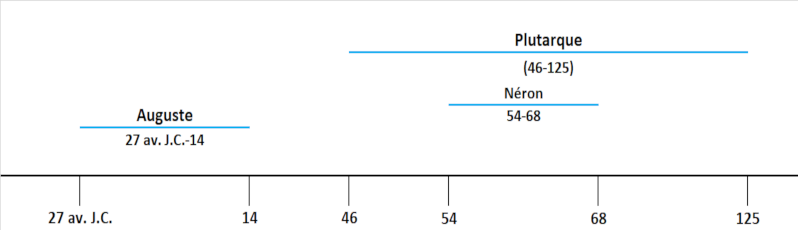

Sources historiques : Théodore Mommsen Vous êtes dans la catégorie : Empire Chapitre suivant : L'Asie mineure Chapitre précédent : La région du Danube Dans ce chapitre : 47 rubriques; 26 242 mots; 138 430 caractères (espaces non compris); 164 369 caractères (espaces compris) Format 100% digital de cette rubrique (via l'espace membre) | |||||

27 av. J.C.-476 |

L'hellénisme et le panhellénismeRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : Auguste

Le développement politique des républiques grecques n'avait pas suivi le développement général de l'esprit hellénique, ou plutôt, comme une floraison trop puissante brise le calice d'une plante, cette prospérité intellectuelle n'avait permis à aucun Etat en particulier d'acquérir l'étendue et la stabilité, conditions indispensables du développement politique. Ces petites républiques, cités isolées ou confédérations de villes, devaient périr par elles-mêmes ou tomber sous les coups des barbares; seul le panhellénisme protégeait contre les peuples voisins de lignée étrangère l'existence même de la nation et les progrès de son développement. Le panhellénisme fut créé par le traité que Philippe, roi de Macédoine et père d'Alexandre, conclut à Corinthe avec les Etats de la Grèce. C'était nominalement un pacte d'alliance; en réalité, c'était l'assujettissement des républiques à la monarchie, mais un assujettissement qui n'était complet qu'en face de l'étranger: le commandement militaire illimité contre l'ennemi national était confié au général macédonien par presque toutes les villes grecques du continent, mais elles conservaient leur liberté et leur autonomie. Tel était, dans la situation de la Grèce, le seul moyen de réaliser le panhellénisme; telle était la forme de gouvernement la mieux appropriée à l'avenir du pays. Elle subsista sous Philippe et sous Alexandre, bien que les idéalistes grecs, comme toujours, ne voulussent pas reconnaître que leur idéal était réalisé. Mais lorsque l'empire d'Alexandre se disloqua, avec lui périt le panhellénisme même et l'union des cités grecques sous la protection de la monarchie; les villes perdirent, au milieu de luttes inutiles qui durèrent plusieurs siècles, les derniers restes de leur prospérité intellectuelle et matérielle; elles furent tiraillées entre la domination éphémère de royautés plus puissantes qu'elles, et les vaines tentatives faites pour restaurer l'ancien particularisme à la faveur des discordes qui éclataient entre ces royautés. |

||||

|

|||||

27 av. J.C.-476 |

La Grèce et RomeRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteMais lorsque la puissante république de l'Occident fut intervenue dans les luttes, jusqu'alors sans résultat, qui divisaient les monarchies de l'Orient, et eut prouvé bientôt qu'elle était plus forte que chacun des états grecs rivaux, la politique panhellénique fut modifiée par l'établissement de cette puissance redoutable. Ni les Macédoniens ni les Romains n'étaient des Hellènes au sens complet du mot: le développement de la Grèce a eu cette destinée tragique, que l'empire maritime d'Athènes fut moins une réalité qu'une espérance, et que le pays ne put pas se donner à lui-même son unité. Si, au point de vue national, les Macédoniens étaient plus proches parents des Grecs que les Romains, le gouvernement de Rome se rapprochait, beaucoup plus que la royauté héréditaire de Macédoine, de la constitution politique des Etats grecs. Ce qui est essentiel, c'est que les citoyens romains subirent l'influence de l'esprit hellénique plus longtemps et plus profondément que les hommes d'Etat macédoniens, précisément parce qu'ils en étaient plus éloignés. Rome désira s'helléniser, au moins intérieurement, s'initier aux moeurs, à la culture, aux arts et aux sciences de la Grèce; elle voulut, à la suite du grand conquérant macédonien, devenir le bouclier et l'épée des Grecs de l'Orient, et donner à cet Orient une civilisation non pas italienne, mais hellénique. Cette tendance se manifesta pendant les derniers siècles de la république et pendant la plus belle période de l'empire avec une force et un caractère idéal, qui ne sont pas moins tragiques que les vains efforts politiques des Hellènes. Des deux côtés on recherchait l'impossible: le panhellénisme grec ne pouvait pas durer, et l'hellénisme romain ne pouvait pas tout embrasser. Cette ambition n'en a pas moins caractérisé la politique de la république romaine comme celle des empereurs. Les Grecs, surtout au dernier siècle de la république, ont montré aux Romains qu'ils perdaient leurs efforts et leur passion; cela n'a diminué ni les efforts ni la passion des Romains. |

||||

27 av.J.C.-14 |

L'Amphictionie d'AugusteRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteLes Grecs d'Europe furent réunis par la république romaine en un seul gouvernement auquel fut donné le nom du pays le plus important, la Macédoine. Cette province fut divisée administrativement dès le début de l'empire; mais, à la même époque, l'unité grecque fut représentée par une assemblée religieuse qui se rattachait à l'ancienne Amphictionie de Delphes, créée d'abord pour assurer la trêve sacrée, et devenue plus tard un instrument politique. Au temps de la république romaine cette institution fut rétablie, pour les points essentiels, sur ses bases primitives; la Macédoine et l'Etolie, qui s'y étaient introduites par usurpation, en furent écartées, et l'Amphictionie comprit de nouveau, non pas tous les peuples de la Thessalie et de la Grèce proprement dite, mais la plupart d'entre eux. Auguste donna entrée, dans ce collège, à l'Epire et à la Macédoine et en fit en réalité le représentant de l'hellénisme, dans le sens large du mot, le seul d'ailleurs qui convienne à cette époque. A côté de l'antique sanctuaire de Delphes, les deux villes d'Athènes et de Nicopolis prirent dans l'assemblée une place prépondérante: la première était l'ancienne capitale de la Hellade, la seconde, dans la pensée d'Auguste, celle de la nouvelle Hellade impériale1. Cette nouvelle Amphictionie avait certains rapports avec l'assemblée provinciale des trois Gaules; comme l'autel de l'empereur à Lyon, le temple d'Apollon Pythien était le centre religieux des provinces grecques. Cependant l'assemblée de Lyon avait une certaine puissance politique; les Amphictions de cette époque, au contraire, en dehors des fêtes purement religieuses, s'occupaient simplement d'administrer le sanctuaire de Delphes et ses revenus encore considérables2. Si leur président s'attribue plus tard la Helladarchie, cette domination sur la Grèce était purement idéale3. Mais le maintien officiel de la nationalité grecque montre bien quelle fut l'attitude, à cet égard, de l'empire romain nouvellement établi, et prouve que le philhellénisme était plus à la mode encore à cette époque que sous la République. 1. C'est une inscription de Delphes (Corp. insc. lat., III, p. 987; cf. Bulletin de corr. hellen., VII, p. 427 sq.) qui nous renseigne le mieux sur l'organisation de l'amphictionie delphique à l'époque de la république romaine. L'assemblée était alors composée de dix-sept peuples qui avaient ensemble vingt-quatre voix et qui appartenaient tous à la Grèce proprement dite ou à la Thessalie; l'Etolie, l'Epire, la Macédoine n'y étaient pas représentées. Après la réforme d'Auguste (Pausanias, X, 8), cette organisation subsista dans ses traits généraux; mais on limita le nombre trop grand des tribus thessaliennes, et les peuples représentés jusqu'alors dans l'assemblée n'eurent plus que dix-huit voix; on y ajouta deux nouveaux éléments, Nicopolis d'Epire qui eut six voix, et la Macédoine qui en eut six également. Les six voix de Nicopolis durent lui être données une fois pour toutes, comme cela se passa pour les deux voix de Delphes et pour la voix d'Athènes; il n'en était pas de même pour les suffrages accordés aux autres membres de l'assemblée : par exemple, la voix unique dont disposaient les Doriens du Péloponnèse passait d'Argos à Sicyone, à Corinthe, à Mégare. Le collège des Amphictions pas à cette époque une assemblée générale des Hellènes d'Europe, puisque les peuples de la Grèce proprement dite qui en avaient été exclus autrefois, une partie des Péloponnésiens, et les Etoliens qui ne se rattachaient pas à Nicopolis, n'y étaient pas représentés. 2. On continua de se réunir à Delphes et aux Thermopyles (Pausanias, VII, 24, 3; Philostrate, Vita Apoll., 4, 23); naturellement les jeux pythiques étaient toujours célébrés et les prix distribués par le collège des Amphictions (Philostrate, Vitae Soph., II, 27); ce même collège administrait les tributs et revenus du temple (Inscription de Delphes: Rhein. Mus., nouvelle série, II, p. 111); il les consacrait, par exemple, à fonder une bibliothèque à Delphes (Lebas, II, 845) ou à élever des statues. 3. Les membres du collège des Auoutlovas ou, comme ils s'appellent à cette époque, des 'Aupextuoves, sont nommés par les villes de la manière indiquée plus haut, tantôt de temps en temps (voir un exemple d'itération: Corp. insc. lat., 1058), tantôt à vie (Plutarque, An seni, etc., 20) selon que la voix dont elles disposaient était permanente ou alternative (Willamowitz). Le président des Amphictions porte le titre de slueAnths (Inscriptions de Delphes, Rhein. Mus., nouvelle série, II, p. 111; Corp. insc. graec., 1713), et plus tard de ??? (ibid., 1124). |

||||

27 av. J.C.-476 |

La province d'AchaïeRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteLa division administrative du gouvernement gréco-macédonien, tel qu'il existait sous la République, marcha de pair avec la réunion religieuse de tous les Grecs d'Europe. Cette division n'a aucun lien avec la répartition des provinces qui fut faite entre l'empereur et le sénat, puisque le pays tout entier, ainsi que les régions danubiennes qui le couvraient en avant, furent attribués au sénat, dans le partage primitif; la question militaire est encore moins intervenue, toute la péninsule jusqu'à la frontière de la Thrace étant considérée comme défendue soit par cette contrée, soit par les garnisons du Danube, et figurant toujours comme telle au nombre des territoires pacifiés. Si le Péloponnèse et la région attico-béotienne furent alors soumis à un proconsul spécial et séparés de la Macédoine, ce que César avait peut-être eu déjà l'intention de faire, ce fut d'abord pour se conformer à l'habitude que l'on avait de ne pas constituer des provinces sénatoriales trop vastes, et aussi probablement pour établir une démarcation entre les régions purement helléniques et les pays à moitié grecs. Autrefois la province d'Achaïe se terminait à l'Oeta; plus tard, même lorsque les Etoliens y eurent été annexés1, la frontière ne dépassa pas l'Acheloos ni les Thermopyles. 1. Les frontières primitives sont fixées par Strabon (XVII, 3, 25, p. 840) dans son énumération des provinces sénatoriales: le reste de Epire semble avoir été rattaché à la province d'Illyricum (dont Strabon fait une province sénatoriale, ce qui est une erreur pour son temps). Abstraction faite des arguments de fond, il n'est pas possible de donner au mot peype le sens de inclusivement, puisque, d'après les derniers mots de la phrase, les territoires nommés plus haut dépendent de la Macédoine. C'est plus tard seulement que nous trouvons les Etoliens réunis à l'Achaïe (Ptolemee, III, 14). Il se peut que l'Epire ait fait aussi partie de cette province pendant longtemps, non pas tant à cause d'un passage de Dion (LII, 12), également difficile à justifier et pour le temps d'Auguste et pour celui de l'auteur, que parce que Tacite, en l'an 17 (Ann., II, 53), compte Nicopolis parmi les villes de l'Achaïe. Mais, au moins depuis Trajan, l'Epire forme avec l'Acarrianie une province procuratorienne à part (Ptolemee, III, 13; Corp. insc. lat., III, 536; Marquardt, Staatsverwaltung, I, p. 331). La Thessalie et tout le pays situé au Nord de l'Oeta n'ont jamais été séparés de la Macédoine. |

||||

509-27 av. J.C. |

Les villes grecques sous la République romaineRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteTelle était l'organisation générale du pays. Nous allons maintenant rechercher la situation faite aux municipalités grecques sous la domination romaine. Les Romains avaient d'abord eu l'intention de rattacher à leur propre système municipal la totalité des communes grecques, comme ils l'avaient fait pour celles d'Italie; mais ce projet avait subi des modifications essentielles, à la suite de la résistance que les Grecs avaient opposée à l'établissement de cette organisation, surtout après que la ligue achéenne se fut soulevée, en l'an 608, et après que la plupart des cités grecques eurent pris fait et cause pour le roi Mithridate en 666. Les confédérations de villes, qui avaient été la base de tout le développement politique en Grèce comme en Italie, et que les Romains avaient épargnées au début, furent dissoutes, surtout la plus importante d'entre elles, la ligue péloponnésienne, ou, comme elle s'appelait, la ligue achéenne, et chaque cité dut se donner à elle-même son organisation municipale. Plus tard Rome imposa aux municipalités certaines règles générales, et elles furent réorganisées sur ce modèle dans un sens anti-démocratique. C'est seulement avec ces restrictions que les communes gardèrent leur autonomie et leurs magistratures particulières. On leur laissa leurs lois, mais, en même temps, le Grec était juridiquement soumis aux verges et à la hache du préteur; on pouvait au moins le condamner, pour tout crime qui paraissait être une révolte contre le pouvoir supérieur, à une amende, au bannissement, ou même à la mort1. Les municipalités s'imposaient elles-mêmes; mais elles devaient toujours envoyer à Rome une somme déterminée, en général peu élevée, semble-t-il. Les villes ne reçurent pas de garnison, comme au temps de la domination macédonienne; les troupes campées dans la Macédoine étaient prêtes, en cas de besoin, à envahir la Grèce. Mais la destruction de Corinthe pèse plus lourdement sur l'aristocratie romaine que la démolition de Thebes sur la mémoire d'Alexandre. Les autres mesures, quelque odieuses ou exaspérantes qu'elles pussent être pour la plupart, surtout parce qu'elles étaient imposées par la domination étrangère, furent pourtant, en général, nécessaires et souvent bonnes: c'était l'inévitable rétractation de la politique primitive des Romains envers les Grecs, politique en partie si impolitique, faite de pardon et de faiblesse; au contraire, lors de la destruction de Corinthe, l'égoïsme commercial, dans son cynisme, l'emporte sur l'amour de la Grèce. 1. Rien ne nous instruit mieux sur la situation de la Grèce au dernier siècle de la république romaine, que la lettre écrite par un des gouverneurs de la province à la commune achéenne de Dymé (Corp. insc. graec., 1543). Cette cité s'était donné des lois en contradiction avec la liberté généralement accordée aux Grecs et avec l'organisation imposée par les Romains aux Achéens probablement avec le concours de Polybe (Pausanias, VIII, 30, 9); quelques révoltes avaient même éclaté; le gouverneur annonce à la cité qu'il a fait mettre à mort les deux chefs du complot, et qu'un troisième conjuré moins coupable sera exilé à Rome. |

||||

509-27 av. J.C. |

Les cités libres sous la République romaineRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteCependant, Rome n'abandonnait pas sa pensée fondamentale, qui était de rattacher les cités grecques au système italique des confédérations de villes. Alexandre n'avait jamais voulu soumettre la Grèce au même régime que l'Illyrie et que l'Egypte; de même ses successeurs romains n'ont jamais considéré la Grèce comme une province entièrement sujette, et déjà au temps de la République Rome n'a pas appliqué les lois strictes de la guerre aux Grecs qu'elle avait été obligée de combattre. C'est surtout à l'égard d'Athènes qu'on suivit cette politique. Aucune ville grecque ne s'est montrée plus coupable envers Rome, au point de vue romain; son attitude pendant la guerre de Mithridate aurait inévitablement amené la destruction de toute autre cité. Mais pour ceux qui aimaient la Grèce, Athènes était la reine du monde; à elle se rattachaient les sympathies et les souvenirs de tout ce qu'il y avait de grand hors de l'Italie. Cette considération l'emporta alors comme auparavant. Athènes n'a jamais vu les haches d'un gouverneur romain; elle n'a jamais payé d'impôts à Rome; elle a toujours été regardée comme une alliée; elle n'a fourni de contingents aux Romains que dans des circonstances extraordinaires et par une décision volontaire, au moins dans la forme. La capitulation qui suivit le siège d'Athènes par Sylla apporta bien quelque changement dans l'organisation municipale; mais l'alliance fut renouvelée, les possessions étrangères d'Athènes lui furent rendues, même l'île de Délos, qui avait abandonné sa métropole quand celle-ci s'était déclarée pour Mithridate, qui s'était constituée en commune indépendante, et qui, pour prix de sa fidélité envers Rome, avait été pillée et ravagée par la flotte du roi de Pont1. Dans leur conduite envers Sparte, les Romains furent inspirés par les mêmes sentiments: ils eurent aussi égard à la grandeur de son nom. Quelques autres villes, appartenant à des confédérations libres dont nous parlerons plus loin, obtinrent ces privilèges dès l'époque républicaine. Sans doute il y avait dans toutes les provinces des exceptions de ce genre; mais ce qui a caractérisé dès le début la province grecque, c'est que les deux cités les plus importantes n'ont jamais été réduites à l'état de sujettes, et que les plus petites villes seules y ont été soumises. 1. Dans les fouilles de Delos, faites ces années dernières, on a trouvé la preuve que l'île, après avoir été donnée à Athènes par les Romains, resta constamment athénienne, et ne s'organisa en commune delienne qu'après la défection des Athéniens (Eph. epigr., V, p. 604); puis qu'elle était redevenue athénienne six ans après la capitulation d'Athènes (Eph. epigr., V, n. 184; Homolle, Bull. de corr. hellen., VIII, p. 142). |

||||

509-27 av. J.C. |

Les Confédérations de villes sous la RépubliqueRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteLa république adoucit également la condition des cités grecques assujetties; les confédérations de villes, d'abord interdites, reparurent peu à peu; les moins étendues et les moins puissantes, comme la confédération béotienne, furent très promptement rétablies1. On s'habitua peu à peu à la domination étrangère, et l'on abandonna les idées d'opposition, qui avaient provoqué la dissolution de ces confédérations; les liens étroits qui les rattachaient à l'antique religion, soigneusement épargnée, leur ont été d'un grand profit. Nous avons déjà fait remarquer, à ce propos, que la république romaine avait rétabli l'Amphictionie dans ses fonctions primitives qui n'avaient rien de politique, et qu'elle l'avait protégée. Vers la fin de l'époque républicaine, le gouvernement semble même avoir permis aux Béotiens de former une confédération générale avec les petites peuplades qui les bornaient au Nord et les habitants de l'île d'Eubée2. Le fait capital de l'époque républicaine fut la réparation de la destruction de Corinthe par le plus grand de tous les Romains et de tous les Philhellènes, par le dictateur César, et la réapparition de cette étoile de la Hellade sous la forme d'une commune indépendante de citoyens romains et sous le nom de Laus Julia, Gloire julienne. 1. On ne sait pas si le , qui naturellement ne se rencontre pas à l'époque républicaine proprement dite, a été reconstitué à la fin de cette période, ou seulement après que les empereurs eurent réorganisé l'administration provinciale. Des inscriptions comme celle du proquaestor Q. Ancharius. Q. f., à Olympie (Arch. Zeitung, 1878, p. 38, n 1114) viennent à l'appui de la première hypothèse; mais on ne peut pas la dater certainement de l'époque antérieure à Auguste. Le plus ancien témoignage précis que l'on ait de l'existence de cette confédération, est l'inscription d'Olympie dédiée par elle à Auguste (Arch. Zeitung, 1877, p. 36, n 33). Peut-être fut-elle organisée par le dictateur César et doit-on établir un certain rapport entre elle et le gouverneur de la Grèce sans doute de l'Achaïe impériales qu'on rencontre à cette époque (Ciceron, Ad famil., VI, 6, 10). D'ailleurs déjà sous la république plusieurs cités avaient élu, après avoir obtenu chaque fois l'approbation du gouverneur, des députés qui se réunissaient pour traiter des sujets déterminés et qui pouvaient prendre des décisions: le des Siciliens avait voté une statue à Verrès (Cicéron, Verr., II, 46, 114); il y eut en Grèce quelque chose de semblable sous la République. Mais les assemblées provinciales ne furent organisées régulièrement avec leurs magistrats et leurs prêtres permanents que sous l'empire. 2. C'est le ?, signalé dans une remarquable inscription, probablement peu antérieure à la bataille d'Actium (Corp. insc. atlic., III, 568). Il est impossible d'appliquer, comme le veut Dittenberger (Arch. Zeitung, 1876, p. 220), à cette confédération le passage de Pausanias (VII, 16, 10), suivant lequel les Romains, peu d'années après la destruction de Corinthe, auraient eu pitié des Hellènes et leur auraient permis de reconstituer leurs confederations Iocales (??); cette phrase désigne des confédérations plus petites. |

||||

27 av. J.C.-476 |

L'Achaïe sous les EmpereursRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteTelle était la situation de la Grèce au commencement de l'empire; le gouvernement impérial alla plus loin encore dans la même voie. Les villes, soustraites à l'autorité directe de l'administration provinciale, et exemptes de tout impôt public, semblables sur beaucoup de points aux colonies de citoyens romains, formaient la plus grande et la meilleure partie de la province d'Achaïe. Dans le Péloponnèse, se trouvait Sparte avec son territoire, diminué sans doute, mais embrassant encore la moitié septentrionale de la Laconie1; Sparte, l'éternelle rivale d'Athènes aussi bien par ses institutions surannées et comme pétrifiées que par l'organisation et l'attitude qu'elle avait conservées au moins extérieurement. Il y avait encore les dix-huit cités libres de Laconie, qui occupaient la moitié méridionale du pays, autrefois sujettes de Sparte, organisées par les Romains en confédération indépendante depuis la guerre contre Nabis, et dotées par Auguste de la liberté qui les rendait égales à Sparte2. Enfin dans le pays des Achéens étaient Dymè, où Pompée avait installé des pirates prisonniers, et qui avait reçu au temps de César de nouveaux colons romains3; Patrae surtout, bourg déchu, dont Auguste avait remarqué la belle situation commerciale et qui était devenue, soit par l'annexion des petites localités environnantes, soit par la colonisation de nombreux vétérans italiens, la ville la plus peuplée et la plus florissante de toute la péninsule; elle était constituée comme une colonie de citoyens, et Naupaktos (en italien Lepanto) située en face d'elle sur la côte de Locride, lui était soumise. Corinthe avait été victime de sa belle position sur l'isthme. Après sa reconstruction, elle prospéra rapidement, comme Carthage; elle devint la plus riche et la plus peuplée des cités de la Grèce; elle fut la résidence ordinaire des gouverneurs. Les Corinthiens avaient été parmi les Grecs les premiers à reconnaître les Romains comme compatriotes en les admettant aux jeux isthmiques; aussi conservèrent-ils, quoique citoyens romains, la présidence de cette grande fête nationale des Hellènes. Aux districts libres du continent appartenaient non seulement Athènes et son territoire, qui comprenait toute l'Attique et des îles nombreuses dans la mer Egée, mais encore Tanagre et Thespies, les deux villes les plus considérables de la Béotie ainsi que Platées4; en Phocide, Delphes, Abae, Elatée, avec Amphissa, la plus importante cité de la Locride. Auguste termina l'oeuvre commencée par la République; il créa, du moins dans ses traits principaux, l'organisation que nous venons de décrire, et qui subsista après lui dans ses parties essentielles. Les villes soumises au proconsul étaient certainement les plus nombreuses, et leur population totale l'emportait peut-être sur celle des villes libres; mais Rome avait montré son esprit vraiment philhellénique en laissant leur liberté aux villes grecques les plus considérables par leur prospérité matérielle ou par leurs glorieux souvenirs '. 1. A ce territoire appartenait non seulement la ville voisine d'Amyklae, mais aussi Kardamyle (donation d'Auguste; Pausanias., III, 26, 7), Pherae (id., IV, 30, 2), Thuria (id., IV, 31, 1); pendant longtemps y furent aussi rattachées Coronée (Corp. insc. graec., 1258; cf. Lebas-Foucart, II, 305) sur le golfe de Messénie et l'île de Cythère (Dion, LIV, 7). 2. A l'époque républicaine, ce district apparaît comme to (Foucart, note à Lebas, II, p. 110). Pausanias (III, 21, 6) se trompe donc, lorsqu'il prétend que ces villes ne furent séparées de Sparte que par Auguste. Mais elles ne portent le nom d'Encu que depuis Auguste; c'est bien lui par conséquent qui leur a donné la liberté. 3. On trouve des monnaies de cette ville avec la légende colonia) Iulia) Dume) et la tête de César, d'autres avec la légende colonia) 3 I(ulia) A(ugusta) Dum(e) et la tête d'Auguste à côté de celle de Tibère (Imhoof-Blumer, Monnaies grecques, p. 165). Pausanias (VII, 17, 5) doit donc être dans l'erreur lorsqu'il prétend qu'Auguste a réuni Dymè à la colonie de Patrae; il se peut pourtant qu'Auguste l'ait fait dans ses dernières années. 4. Cela est prouvé, au moins pour l'époque d'Antonin, par une inscription d'Afrique (Corp. insc. lat., VIII, 7059. Cf. Plutarque, Arist., 21). Les renseignements que les historiens nous donnent sur les cités libres ne nous permettent pas de compléter avec certitude la liste de ces villes. Probablement il faut leur adjoindre Elis, qui n'avait pas souffert de la ruine des Achéens, et qui datait encore ses actes postérieurement, non par l'ère de la province, mais par les Olympiades. Il est tout à fait impossible d'admettre que la ville des jeux olympiques n'ait pas joui des droits les plus considérables. |

||||

Devenez membre de Roma LatinaInscrivez-vous gratuitement et bénéficiez du synopsis, le résumé du portail, très pratique et utile; l'accès au forum qui vous permettra d'échanger avec des passionnés comme vous de l'histoire latine, des cours de latin et enfin à la boutique du portail !  |

|||||

54-68 |

Affranchissement des Grecs par NéronRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteLe dernier empereur de la maison Claudienne alla plus loin dans cette voie qu'Auguste lui-même; c'était un mauvais poète, mais à coup sûr un philhellène de naissance. Comme autrefois Titus Flamininus, pour remercier les Grecs de l'accueil que son talent d'artiste avait trouvé dans la patrie des Muses, à Corinthe, aux jeux isthmiques, il déclara les Grecs libres de la domination romaine; il leur remit tout tribut et les proclama indépendants de tout gouverneur, comme les Italiens. Aussitôt éclatèrent en Grèce des mouvements qui seraient devenus des guerres civiles, si les Grecs avaient pu aller au-delà de rixes. Quelques mois plus tard Vespasien déclara sèchement que les Grecs ne savaient plus être libres et rétablit dans toute sa rigueur l'administration provinciale. |

||||

27 av. J.C.-476 |

Les droits des villes libresRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteLa situation légale des villes libres resta, dans son essence, la même que sous la République. Tant qu'il ne s'agissait pas de citoyens romains, elles avaient le droit de pleine justice; il semble seulement qu'elles aient participé, comme les autres cités, aux dispositions générales intéressant les appels à l'empereur ou aux tribunaux du sénat1. Avant tout elles pouvaient décider leurs affaires et s'administrer elles-mêmes. Athènes, par exemple, a joui pendant l'époque impériale du droit de battre monnaie, sans mettre sur ses pièces une tête d'empereur; il en fut de même pour les monnaies de Sparte dans les premiers temps de l'empire. Athènes conserva aussi l'ancien usage de compter par drachmes et par oboles; mais la drachme attique locale n'était guère à cette époque qu'une monnaie de billon propre au pays; elle était employée comme monnaie courante, comme obole de la drachme attique officielle ou du denier romain. L'exercice du droit de paix et de guerre fut même garanti formellement dans les traités particuliers que Rome conclut avec les Etats libres?. Rome laissa ainsi subsister beaucoup d'institutions absolument contraires à l'organisation des cités italiques, par exemple le changement annuel des membres du Conseil, et le paiement quotidien des conseillers et des jurés, que l'on retrouve aussi sous l'empire, au moins à Rhodes. Le gouvernement romain n'en conserva pas moins, cela s'entend, une certaine influence permanente sur la constitution des cités libres. Ainsi l'organisation d'Athènes fut modifiée, soit à la fin de la république, soit par César ou par Auguste: le droit de proposer des motions à l'assemblée des citoyens ne fut plus laissé à tous indistinctement, mais réservé à certains fonctionnaires, comme cela se passait à Rome; parmi les nombreux magistrats purement décoratifs, un seul, le stratège, eut entre les mains la direction des affaires. Il est certain qu'on alla plus loin dans cette voie et que des réformes plus importantes furent accomplies; nous en constatons partout la trace, dans les états sujets comme dans les cités indépendantes, mais nous ne savons ni quand ni pourquoi l'organisation fut ainsi transformée. Le droit d'asile, qui n'était que la négation du droit, vestige d'une époque sans justice, grâce auquel la religion pouvait sauver les grands coupables et les meurtriers, fut, sinon tout à fait aboli, du moins très limité dans cette province. Il en fut de même de la proxénie, dont le but était primitivement comparable à celui de nos consulats, mais qui avait pris une grande extension, et était devenue politiquement très importante, lorsque l'on eut accordé aux étrangers amis le plein droit de cité, et souvent aussi le privilège d'être exemptés de l'impôt: le gouvernement romain la fit disparaître dans les premiers temps de l'empire, semble-t-il. Elle fut remplacée par une institution toute italique, le patronat des villes, qui n'avait aucune portée en ce qu'elle ne touchait en rien à la question financière. Enfin l'empire, souverain suprême des républiques dépendantes comme des princes clients, a toujours revendiqué et exercé le droit de détruire les constitutions des villes libres, à la suite d'une mauvaise administration, et de prendre en main le gouvernement de ces villes. Néanmoins, d'une part le traité juré, d'autre part la faiblesse de ces états nominalement confédérés ont donné à cette organisation plus de stabilité que l'on n'en rencontre dans les relations de Rome avec les princes clients. 1. Strabon (XIV, 3, 3, p. 605) nous dit de la confédération lycienne, autonome à son époque, qu'elle ne pouvait déclarer la guerre, signer des traités ou conclure des alliances qu'avec l'autorisation des Romains ou dans leur intérêt. Ces conditions durent être établies de suite pour Athènes. |

||||

|

|

|||||

27 av. J.C.-476 |

Les assemblées des villes grecquesRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : Auguste

Si les communes libres de l'Achaïe gardèrent sous l'empire leur ancienne organisation, Auguste accorda aux cités grecques qui n'avaient pas encore été déclarées libres et qui ne devaient pas l'être une constitution nouvelle et meilleure. En réorganisant l'amphictionie de Delphes, il avait donné aux Grecs d'Europe un centre commun; de même il permit à toutes les villes de la province d'Achaïe, qui étaient soumises à l'administration romaine, de former une confédération générale, et de tenir une assemblée provinciale annuelle à Argos, la cité la plus considérable de la Grèce dépendante1. Non seulement la ligue achéenne, dissoute après la guerre d'Achaïe, fut reconstituée, mais encore on lui adjoignit la confédération béotienne que nous avons déjà citée et dont l'importance était augmentée. Il est probable que l'étendue de la province d'Achaïe a été déterminée par la réunion de ces deux territoires. La nouvelle ligue des Achéens, Béotiens, Locriens, Phocidiens, Doriens et Eubéens2, ou simplement la ligue des Achéens, suivant le nom qu'on lui donne habituellement ainsi qu'à la province, n'a eu probablement ni plus ni moins de droits que les autres assemblées provinciales de l'empire. Les fonctionnaires romains durent exercer un certain contrôle sur cette assemblée; mais les villes qui ne dépendaient pas du proconsul, comme Athènes et Sparte, ne furent pas soumises à cette surveillance. En outre cette diète, comme toutes les réunions du même genre, s'occupa surtout de la religion commune, répandue dans tout le pays, et en devint le centre. Mais tandis que dans les autres provinces, le culte local était étroitement rattaché à la religion romaine, au contraire l'assemblée d'Achaïe fut le foyer de l'hellénisme, et elle devait l'être. Déjà, sous les empereurs Juliens, les membres de cette assemblée se considéraient comme les représentants de la nation grecque tout entière: ils donnaient à leur président le nom d'Helladarque, et s'appelaient eux-mêmes Panhellènes3. La réunion oubliait ainsi son origine provinciale, et rejetait au dernier plan ses modestes attributions administratives. 1. Tous les présidents du , que l'on connaît jusqu'à présent, et dont on a pu déterminer certainement la patrie, sont originaires d'Argos, de Messène, de Coronée en Messénie (Foucart-Lebas, II, 305); non seulement on n'a pas encore trouvé parmi eux des citoyens des villes libres, comme Athènes et Sparte, mais on n'en a pas rencontré non plus qui fissent partie de la confédération des Béotiens et de leurs alliés. Peut-être ce n'embrassait-il en droit que le territoire appelé par les Romains République d'Acha&ium;e, c.-a-d. le pays occupé par la ligne achéenne lors de sa chute; les Béotiens et leurs alliés, ainsi que le proprement dit des Achéens, ont sans doute été réunis à cette confédération plus vaste dont les inscriptions d'Akraephia (voir la note suivante) nous signalent l'existence et dont l'assemblée se tenait à Argos. En outre, à côté de ce des Achéens, il y avait encore une ligue plus étroite du pays d'Achaïe, au sens propre du mot, dont les représentants se réunissaient à Aegion (Pausanias, VII, 24, 4); il avait de même le (Arch. Zeit., 1879, p. 139, no 374), et beaucoup d'autres confédérations semblables. D'après Pausanias (V, 12, 6) of Travtes Enres avaient élevé une statue a Trajan dans Olympie, Toels en avaient dédié une à Hadrien; s'il n'y a pas là quelque erreur, ce second monument doit avoir été inauguré à l'assemblée d'Aegion. 2. C'est ainsi que la confédération est désignée par l'inscription d'Akraephia (Keil, Syll. inscr. boeot., 31); seul le nom des Doriens fait défaut (cf. p. 11, note 1). Ce document, joint à un autre de la même époque (Corp. insc. graec., 1625), prouve que sous l'empereur Gaius la confédération, au lieu de porter ce nom purement officiel, s'appelait tantôt confédération des Acheens, tantot ou encore. Au reste, cette jactance n'est pas aussi choquante que celle de la petite ligue béotienne; pourtant à Olympie, où la confédération construisait de préférence ses monuments, elle prenait, il est vrai, le plus souvent le titre de mais manifestait fréquemment ses prétentions, par exemple dans le texte suivant: ?? (Arch. Zeit., 1880, p. 86, n 344). De même à Sparte o "Elanvez élèvent une statue à l'empereur Marc-Aurèle (Corp. insc. graec., 1318). 3. En Asie, en Bithynie, dans la Mésie-Inférieure, le chef des villes grecques, qui appartenaient à chacune de ces provinces, portait aussi le titre de : ce nom servait tout simplement à distinguer les Grecs des non-Grecs. Mais en Grèce nom de Hellènes était opposé, pour ainsi dire, dans la pratique, au nom officiel d'Achéens; c'était une manifestation de cette même tendance, qui s'exprimait si clairement dans les Panhellenea d'Argos. Ainsi on trouve (Arch. Zeit., 1877, p. 192, n 98), ou, sur un autre document relatif au même personnage, (LebasFoucart, 305); on releve aussi un (Arch. Zeit., p. 195, no 106), (ibid., 1877, p. 40, no 42), (ibid., 1876, n 8, p. 226), tous d'ailleurs sur des inscriptions du . Quand même ce xolvov n'aurait embrassé que le Péloponnèse (p. 18, note 1), il est facile de comprendre que l'esprit panhellénique ne s'y serait pas moins manifesté. |

||||

27 av. J.C.-476 |

Décadence de la HelladeRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteLe gouvernement impérial trouva l'empire tout entier désolé par vingt ans de guerres civiles; dans beaucoup de contrées les conséquences de ces luttes n'ont jamais complètement disparu, mais aucune région n'a été plus durement éprouvée que la péninsule grecque. Le sort avait voulu que les trois grandes batailles décisives de cette époque, Pharsale, Philippes, Actium se livrassent sur le territoire de la Grèce ou en vue de ses côtes, et les Grecs surtout avaient souffert, dans leurs vies et dans leurs fortunes, des opérations militaires qui avaient précédé les grands combats. Plutarque entendit son grand-père raconter que les officiers d'Antoine avaient forcé les habitants de Chéronée, qui n'avaient plus d'esclaves ni de bêtes de somme, à porter leurs derniers grains sur leurs épaules jusqu'au port le plus voisin pour approvisionner l'armée; au moment où le second transport de ce genre allait partir, la nouvelle de la bataille d'Actium arriva comme un heureux message de délivrance. Le premier soin d'Octave après sa victoire fut de distribuer aux populations grecques affamées les approvisionnements des ennemis qui tombèrent entre ses mains. |

||||

|

|

|||||

27 av. J.C.-476 |

Décroissance de la populationRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteCette misère noire frappait une population qui n'avait aucune force de résistance. Déjà, plus d'un siècle avant la bataille d'Actium, Polybe avait raconté que de son temps les mariages étaient stériles dans la Grèce entière, et que la population diminuait sans que le pays fût atteint d'une épidémie ou décimé par des guerres meurtrières. Dans la suite, ces fléaux firent plus de ravages encore, et la Grèce resta dépeuplée pour toujours. Sur toute l'étendue de l'empire romain, dit Plutarque, la dépopulation fut une conséquence des guerres sanglantes de l'époque; mais la Grèce en souffrit plus que tout autre pays, puisque les Etats les plus puissants qu'elle renfermait ne pouvaient plus mettre sur pied les trois mille hoplites que Mégare, la plus petite des cités grecques, avait envoyés jadis au combat de Platées1. César et Auguste ont essayé de remédier à cette dépopulation dangereuse pour le gouvernement lui-même, par l'envoi de colons italiens, et, en fait, les deux villes les plus prospères de la Grèce furent précisément ces colonies; mais les empereurs qui suivirent n'imitèrent pas leur exemple. Dans la gracieuse idylle des paysans eubéens, composée par Dion de Pruse, le fond du tableau est une ville dépeuplée; beaucoup de maisons sont abandonnées, les troupeaux paissent dans la salle du Conseil et dans celle des archives municipales; les deux tiers du territoire restent inoccupés faute de bras; or si le narrateur nous donne cette peinture comme un spectacle auquel il a lui-même assisté, c'est qu'il nous représente certainement l'état d'un grand nombre de petites cités grecques à l'époque de Trajan. Thebes en Béotie, écrit Strabon, contemporain d'Auguste, est à peine digne du nom de gros bourg, et l'on peut en dire autant de toutes les villes béotiennes, à l'exception de Tanagre et de Thespies.. Non seulement le nombre des habitants diminuait, mais encore le peuple dégénérait. Il y a bien encore de belles femmes, dit à la fin du premier siècle un observateur très délicat, mais on ne voit plus de beaux hommes; les vainqueurs olympiques de la basse époque paraissent petits et communs, à côté des vainqueurs d'autrefois, en partie sans doute par la faute des artistes, mais aussi parce qu'ils le sont en réalité. Dans cette glorieuse patrie des éphèbes et des athlètes, on développait maintenant l'éducation corporelle de la jeunesse, comme si le but de la constitution politique était de transformer les enfants en gymnastes et les hommes en boxeurs. Mais, si aucune province de l'empire romain ne fournissait autant d'artistes au cirque, aucune n'envoyait aussi peu de soldats à l'armée impériale. Même à Athènes, où autrefois les jeunes gens apprenaient à jeter la lance, à tirer de l'arc, à se servir de toutes les armes de trait, à faire de longues marches et à construire des camps, on n'enseignait plus aux enfants, sous l'empire, ces jeux militaires. Les villes grecques ne comptaient presque pas pour le recrutement des troupes, soit parce que leurs contingents paraissaient physiquement trop faibles, soit parce que l'on croyait dangereux d'introduire cet élément dans l'armée; ce fut par une pure fantaisie impériale, que Sévère Antonin, l'Alexandre au carrick2, au moment de partir pour la guerre contre les Perses, renforça l'armée romaine de quelques compagnies spartiates ?. L'ordre et la sûreté de cette province durent être garantis par les différentes cités elles-mêmes, puisqu'il n'y avait pas en Grèce de troupes romaines: Athènes, par exemple, entretenait une garnison dans l'île de Délos, et sur l'acropole campait probablement quelque détachement militaire'. Pendant les crises du troisième siècle, la milice locale d'Elatée (t. IX, p. 310) et celle d'Athènes (t. IX, p. 314) repoussèrent avec bravoure les Kostoboci et les Goths; comme les petits-fils des soldats des Thermopyles l'avaient fait dans la guerre contre les Perses, sous Caracalla, les descendants des vainqueurs de Marathon, pendant la guerre des Goths, inscrivirent dignement leur nom une dernière fois dans les annales de l'histoire ancienne. Mais, quoiqu'une pareille attitude eût dû protéger les Grecs de cette époque contre les bandits qui devenaient de plus en plus puissants, la diminution et l'affaiblissement de la dynastie ne s'arrêtèrent pas un seul instant pendant les plus belles années de l'empire; puis, à la fin du second siècle, les épidémies cruelles qui ravagèrent le pays, les incursions des pirates de terre et de mer qui attaquaient surtout la côte orientale, enfin l'anéantissement de la puissance impériale au temps de Gallien transformèrent en une crise aiguë cette maladie chronique. 1. -A coup sûr Plutarque veut dire par là (De defectu orac., 8) non pas qu'il n'y avait plus en Grèce 3000 hommes en état de porter les armes, mais qu'on n'aurait pas pu lever 3000 hoplites, si les armées des villes avaient dû être constituées comme elles l'étaient autrefois. En ce sens, son assertion est parfaitement admissible, autant que peuvent l'être des plaintes générales de cette nature. Dans toute la province il y avait peu près cent villes. 2. On sait que l'empereur Caracalla était ainsi appelé du nom d'un vêtement gaulois qu'il affectionnait. |

||||

27 av. J.C.-476 |

Les sentiments des GrecsRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteLa décadence de la Grèce et les sentiments qu'elle éveillait chez les meilleurs citoyens se trouvent exprimés en termes saisissants dans le discours que l'un d'entre eux, Dion de Bithynie, adressa aux Rhodiens à l'époque de Vespasien. Ceux-ci passaient à juste titre pour les plus puissants des Grecs. Dans aucune cité on ne s'était occupé davantage des classes inférieures de la population, non pas en distribuant des aumônes, mais en donnant du travail aux pauvres. Quand Auguste, après la grande guerre civile, accorda aux peuples de l'Orient l'amnistie pour tous les crimes privés, les Rhodiens seuls refusèrent ce dangereux privilège. Si la grande époque du commerce rhodien était passée, il y avait encore beaucoup de comptoirs prospères, beaucoup de maisons de commerce florissantes1. Mais les vices s'étaient introduits en grand nombre dans cette cité; le philosophe demande qu'ils disparaissent, non pas tant, comme il le dit lui-même, pour l'amour des Rhodiens que dans l'intérêt de tous les Hellenes. Autrefois l'honneur de la Grèce reposait sur un grand nombre de citoyens; un grand nombre accroissaient sans cesse sa gloire: vous, les Lacédémoniens, les Athéniens, les Thébains, Corinthe pendant longtemps, et antérieurement Argos. Mais aujourd'hui les autres Etats ne sont plus rien : quelques-uns sont en pleine décadence et même ont été détruits; d'autres se conduisent comme vous le savez: ils se déshonorent et ruinent leur antique gloire. Vous seuls survivez; vous seuls êtes encore quelque chose et jouissez de quelque considération; s'il n'y avait eu que les autres peuples, les Hellenes seraient depuis longtemps tombés plus bas que les Phrygiens et les Thraces. Lorsqu'une grande et puissante famille n'est plus représentée que par un homme, les fautes commises par ce dernier descendant déshonorent tous ses ancêtres : telle est votre situation en Grèce. Ne croyez pas que vous soyez les premiers des Grecs; vous êtes les seuls. A regarder ces misérables coquins, on ne comprend pas les grands événements du passé; les pierres et les ruines des villes témoignent plus clairement de l'orgueil et de la grandeur de la Grèce, que ces descendants qui seraient indignes même d'ancêtres mysiens; les cités qu'ils habitent sont plus malheureuses que les villes en ruines, dont le souvenir reste au moins honoré, et dont la gloire bien acquise est sans tâche: il vaut mieux brûler les cadavres que les laisser pourrir. 1. Vous ne manquez pas de ressources, leur dit Dion (Orat., 31, p. 366) vous étes des milliers et des milliers, qui gagneriez à être moins riches, et plus loin (p. 670): Vous êtes les plus riches de toute la Grèce. Vos ancêtres n'avaient pas plus de biens que vous; votre île est restée aussi fertile; la Carie une partie de la Lycie vous rapportent; un grand nombre de villes vous payent des impôts; beaucoup de citoyens font toujours à votre ville de riches donations. Il continue, en montrant que les dépenses, loin de s'augmenter, ont plutôt diminué, par exemple les frais d'entretien de l'armée et de la flotte: les Rhodiens n'avaient plus qu'à envoyer tous les ans à Corinthe, pour la flotte romaine sans doute, un ou deux petits navires. |

||||

27 av. J.C.-476 |

L'ancienne civilisationRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteCe n'est pas s'élever contre ces nobles pensées d'un lettré, qui comparait le présent si obscur à l'antiquité si brillante et qui voyait, comme il est naturel, l'un avec des yeux prévenus, l'autre dans toute la splendeur de son passé, que de montrer l'ancienne civilisation hellénique vivant encore à cette époque; elle vécut même longtemps après, non seulement à Rhodes, mais en beaucoup d'autres lieux. L'indépendance morale, le sentiment intime que les Grecs avaient et qu'ils pouvaient avoir d'être encore la nation la plus civilisée du monde ne disparut pas chez les Hellènes de ce temps, malgré leur état humiliant de sujets et leur condition méprisable de parasites. Les Romains empruntèrent aux anciens Grecs leurs dieux, aux Alexandrins leur administration publique; ils cherchèrent à se rendre maîtres de la langue grecque et à helléniser l'idiome latin par l'harmonie et le style. Les Hellenes de l'époque impériale n'agirent pas de même; les divinités nationales de l'Italie, comme Silvain et les dieux lares, ne furent pas honorées en Grèce; aucune ville hellénique ne songea à s'approprier l'organisation politique que Polybe, un Grec pourtant, avait vantée comme la meilleure de toutes. La connaissance du latin était indispensable pour parcourir la carrière des hautes dignités et des fonctions inférieures; c'est ce qui fit que les Grecs qui les briguaient apprirent le latin; car, si l'empereur Claude seulement songea à priver du droit de cité romaine les Grecs qui ne comprendraient pas la langue latine, il n'en est pas moins vrai qu'on ne pouvait exercer réellement les droits et remplir les devoirs attachés à ce privilège, que si l'on possédait la langue d'empire. Mais, en dehors de la vie publique, les Grecs n'ont jamais appris le latin autant que les Romains ont appris le grec. Un écrivain, qui littérairement a marié ensemble les deux moitiés de l'empire, et dont les biographies parallèles des grands hommes de la Grèce et de Rome se recommandent et valent surtout par leur comparaison, Plutarque, ne comprenait pas le latin plus que Diderot n'entendait le russe, et savait à peine le parler, comme il le dit lui-même; les littérateurs grecs qui possédaient réellement la langue latine étaient, ou des fonctionnaires comme Appien et Dion Cassius, ou des étrangers qui n'étaient ni Grecs ni Latins, comme le roi Juba. En fait, la Grèce était bien moins changée en elle-même que dans sa situation extérieure. La constitution d'Athènes était mauvaise sans doute; mais elle n'avait guère été parfaite, même au temps de la grandeur athénienne. C'est toujours, dit Plutarque, la même race, les mêmes agitations, la même gravité et le même enjouement, la même grâce et la même malice qu'autrefois. A cette époque, la vie du peuple grec présente encore certains caractères qui sont dignes de sa domination civilisatrice. Les combats de gladiateurs, qui s'étaient répandus hors de l'Italie dans toutes les contrées, principalement en Asie Mineure et en Syrie, ont pénétré en Grèce plus tard que partout ailleurs: pendant longtemps ils ne furent admis que dans la ville semi-italienne de Corinthe; et lorsque les Athéniens, pour ne pas rester en arrière des Corinthiens, les introduisirent chez eux, malgré les prières d'un des meilleurs citoyens qui leur demandait s'ils ne pourraient pas auparavant élever un autel au dieu de la pitié, plusieurs des plus nobles habitants quittèrent à regret leur patrie qui se déshonorait. Dans aucune région du monde ancien, les esclaves n'ont été traités avec autant d'humanité qu'en Grèce: ce n'était pas une loi, mais une simple coutume, qui défendait aux Grecs de vendre leurs esclaves à qui n'était pas Grec, et qui éloignait ainsi de ce pays la véritable traite des esclaves. Sous l'empire, nous ne trouvons qu'en Grèce les gens de lignée servile admis aux banquets des citoyens libres et aux distributions d'huile1. C'est en Grèce seulement qu'un esclave pouvait, comme Epictète sous Trajan, dans la situation extérieure plus que modeste qu'il occupait à Nicopolis d'Epire, entretenir avec des hommes considérables de rang sénatorial les mêmes relations que Socrate avec Critias et Alcibiade; ils écoutaient son enseignement oral comme des élèves écoutent leur maître; ils notaient par écrit et ils publiaient ses conversations. Il faut rapporter l'honneur des adoucissements que le droit impérial introduisit dans la condition des esclaves, à l'influence des idées grecques, sur Marc-Aurèle, par exemple, qui considérait cet esclave de Nicopolis comme son maître et comme son modèle. L'auteur d'un dialogue, qui s'est conservé parmi les oeuvres de Lucien, fait admirablement connaître l'attitude du fin bourgeois athénien, dans les rapports étroits qu'il avait avec le public de voyageurs nobles et opulents, d'une éducation douteuse ou plutôt d'une grossièreté qui ne l'était pas : on y dissuade le riche étranger de se rendre aux bains publics avec une armée de serviteurs, comme si la vie n'était pas sûre à Athènes ou comme si la paix n'existait pas dans le pays; on lui conseille de ne pas se montrer dans la rue avec une toge de pourpre, tandis que les passants se demandent en riant s'il ne porte pas la robe de sa maman. L'auteur trace un parallèle entre la vie de Rome et celle d'Athènes : là ce sont des festins accablants et des débauches plus accablantes encore, des bandes d'esclaves et un luxe domestique d'une commodité qui n'est qu'incommode; là ce sont les ennuis du libertinage, les tourments de l'ambition, tout l'excès, toute la variété, toute l'agitation de la vie des capitales; ici c'est le charme de l'indigence, la liberté de la parole dans un cercle d'amis, l'oisiveté qui permet de goûter les plaisirs de l'esprit, la faculté de vivre dans le calme et la joie. Comment pourrais-tu, demandait à Rome un Grec à l'un de ses compatriotes, abandonner pour tout ce bruit la lumière du soleil, la Grèce, sa douceur et sa liberté? Tous les esprits délicats et purs s'unissaient alors dans la même pensée; même les meilleurs des Hellènes n'auraient pas voulu être Romains. A peine trouve-t-on dans la littérature de l'époque impériale quelque chose d'aussi charmant que cette idylle eubéenne de Dion, dont j'ai déjà parlé : c'est l'histoire de deux familles de chasseurs qui vivent dans une forêt déserte; leur fortune se compose de huit chèvres, d'une vache sans cornes, d'un joli veau, de quatre faucilles et de trois épieux de chasse; elles ne connaissent ni l'argent ni les impôts; amenées devant la bruyante assemblée des citoyens de la ville voisine, elles sont renvoyées finalement, sans être tracassées, à leur bonheur et à leur indépendance. 1. Un riche citoyen d'Akraephia, en Béotie, invita les esclaves adultes aux fêtes publiques qu'il donna sous Tibère, et sa femme invita les femmes esclaves (Corp. insc. graec., 1625). Lorsqu'on résolut de faire des distributions d'huile dans le gymnase de Gytheion, en Laconie, il fut décidé que six jours par an les esclaves pourraient y être admis (LebasFoucart, 243 a). On trouve, à Argos, la trace de semblables libéralités (Corp. insc. graec., 1122, 1123). |

||||

46-125 |

PlutarqueRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteCette vie, poétisée par Dion, Plutarque la mène dans la réalité, Plutarque de Chéronée, l'un des écrivains anciens les plus agréables, les plus souvent lus, et aussi l'un des plus féconds. Issu d'une famille riche de cette petite ville béotienne, il y habita d'abord; puis il acquit à Athènes et à Alexandrie une instruction complètement hellénique; par ses études, par ses nombreuses relations personnelles, et par ses voyages en Italie, il apprit à connaître le génie romain; il refusa, suivant l'habitude des Grecs aisés, d'entrer au service de l'Etat ou d'embrasser la carrière de professeur; il resta fidèle à sa patrie; avec son excellente femme, avec ses enfants, ses amis et ses amies, il sut jouir de la vie domestique dans le plus beau sens du mot; il se contenta des dignités et des honneurs qu'il pouvait acquérir dans sa chère Béotie et de la modeste fortune que ses pères lui avaient laissée. Dans ce Chéronien se marque la différence qui séparait le monde hellénique du monde hellénisé; on ne pouvait pas être Grec de cette façon à Smyrne, ni à Antioche : l'hellénisme était un produit du sol comme le miel de l'Hymette. Il y eut sans doute des talents plus puissants, des esprits plus profonds que Plutarque; mais aucun écrivain ne supporta avec tant de modération et d'enjouement le sort qui lui était réservé, et ne sut faire revivre dans ses écrits, comme il l'a fait, la paix de son âme et le bonheur de sa vie. |

||||

27 av. J.C.-476 |

Inconvénients de l'administration provincialeRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteL'influence toute-puissante de l'hellénisme ne peut pas se manifester dans le domaine de la vie publique avec autant de pureté et de beauté que dans le silence de la vie domestique, dont l'histoire ne se soucie pas et qui ne se soucie pas de l'histoire, ce qui est plus heureux encore. Si nous considérons la situation politique de la Grèce, nous devons signaler les inconvénients plutôt que les avantages de la domination romaine comme de l'autonomie grecque. Ce n'étaient pourtant pas les bonnes intentions qui manquaient, puisque le philhellénisme romain fut encore plus marqué sous le principat que sous la République. Il se manifeste partout, en grand comme en petit; on continue à helléniser les provinces de l'Orient; on n'hésite pas à reconnaître comme langues officielles les deux langues grecque et romaine; le gouvernement ne se départit pas des formes les plus courtoises dans ses relations avec les moindres cités grecques; et il recommande la même courtoisie à ses fonctionnaires1. En outre, les empereurs ont prodigué à cette province les dons et les monuments. La plus grande part de ces libéralités revint à Athènes, mais Corinthe fut dotée par Hadrien d'un très bel aqueduc et Antonin bâtit l'hopital d'Epidaure. Cependant, si l'on traita les Grecs en général avec beaucoup de considération, et si le gouvernement impérial se montra très bienveillant envers la Grèce proprement dite, que l'on regardait dans un certain sens comme la mère patrie tout autant que l'Italie elle-même, il n'en résulta aucun avantage pratique ni pour l'administration ni pour le pays. Les hauts fonctionnaires changeant tous les ans et le contrôle central étant peu sérieux, tant que dura le régime des proconsuls, les provinces sénatoriales sentirent les inconvénients plus que les bienfaits d'une administration unique; le mal était deux fois plus grand pour les provinces petites et pauvres. Sous Auguste lui-même, les désavantages étaient si marqués qu'un des premiers actes de son successeur fut de prendre sous son autorité particulière la Grèce et la Macédoine2, provisoirement, disait-il, mais, en réalité, pour toute la durée de son règne. L'empereur Claude, lorsqu'il monta sur le trône, rétablit l'ancienne organisation; cette réforme, pour être constitutionnelle, n'était peut-être pas très sage. Depuis lors on ne modifia plus l'administration de la province; l'Achaïe fut gouvernée par des fonctionnaires tirés au sort et non pas nommés, jusqu'au moment où cette organisation disparut complètement. 1. Les petites cités de l'Asie Mineure rivalisaient entre elles au sujet de leurs titres et de leur rang, et elles importunaient le gouvernement de leurs plaintes incessantes. Antonin répondait ainsi aux griefs formulés par les Ephésiens (Waddington, Aristide, p. 51) : Je sais bien que les habitants de Pergame vous ont donné votre nouveau titre; ceux de Smyrne n'ont pu l'oublier que par accident, et ils vous rendront justice à l'avenir, mais à la condition que vous, Ephésiens, vous leur donniez aussi leur véritable titre. Une petite ville lycienne vient trouver le proconsul pour obtenir la confirmation d'un traité qu'elle a signé: celui-ci-répond (Benndorf, Lykische Reise, I, 71) que d'excellentes mesures n'ont besoin que d'éloges et nullement de confirmation; la confirmation est une conséquence toute naturelle. Les écoles de rhéteurs de cette époque fournissent aussi des formules à la chancellerie impériale; mais cela ne suffit pas. Il est de l'essence même du principat de ne pas accentuer, vis-à-vis des sujets, les marques extérieures de leur subordination, surtout quand il s'agit des villes grecques. 2. Ce changement ne provoque pas de modification formelle dans l'administration financière; d'ailleurs Tacite n'en signale pas (Ann., I, 76); si une réforme fut réclamée, parce que les provinciaux se plaignaient d'être accablés d'impôts (onera deprecantes), de meilleurs gouverneurs purent y remédier par des répartitions plus équitables, et en accordant provisoirement la remise de l'impôt. L'édit de Claude, relatif à Tégée (Eph. epig., V, p. 69), montre que l'établissement de la poste impériale fut considéré, surtout dans cette province, comme une charge très lourde. |

||||

27 av. J.C.-476 |

Décadence des villes libresRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteMais beaucoup plus mauvaise encore était la situation des villes grecques soustraites à la domination du gouverneur. On avait voulu favoriser les cités indépendantes en les exemptant du tribut et du recrutement et en limitant le moins possible leurs droits d'Etats souverains; mais dans la plupart des cas on avait obtenu des résultats contraires à ceux que l'on attendait. Cette organisation, qui manquait d'unité intérieure, ne porta que de mauvais fruits. Il est vrai que dans les cités moins privilégiées, ou mieux administrées, l'autonomie communale a peut-être atteint son but; tout au moins nous ne savons pas que Sparte, Corinthe, Patrae surtout, en aient beaucoup souffert. |

||||

27 av. J.C.-476 |

Administration d'AthènesRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteMais Athènes n'était pas capable de s'administrer elle-même; elle offre le spectacle désolant d'une cité gâtée par sa toute-puissance, et dont les finances comme les moeurs étaient perdues. Et pourtant elle aurait dû se trouver dans une situation prospère. Si ce fut un malheur pour les Athéniens d'établir leur hégémonie sur la nation tout entière, du moins Athènes est la seule cité de Grèce et d'Italie, qui ait réalisé l'unité provinciale : aucune ville de l'antiquité n'a possédé en propre un territoire comme l'Attique, de quelque quarante milles carrés, deux fois grand comme l'île de Rügen. Les Athéniens avaient même conservé ce qu'ils occupaient en dehors de l'Attique; Sylla le leur avait laissé après la guerre de Mithridate et César, après la bataille de Pharsale, où ils avaient combattu dans les rangs de Pompée; celui-ci leur avait demandé seulement combien de fois ils voulaient ainsi se perdre eux-mêmes, pour être sauvés par la gloire de leurs ancêtres. Athènes possédait encore non seulement l'ancien territoire de la ville d'Haliarte en Béotie, mais même sur le rivage de l'Attique, Salamine, le point de départ de sa domination maritime, dans la mer de Thrace les îles riches de Skyros, Lemnos et Imbros, dans la mer Egée, Délos. Il est vrai que cette île n'était plus, depuis la fin de la république, le centre des relations commerciales avec l'Orient; les ports de la côte occidentale d'Italie attiraient maintenant tout le trafic, et les Athéniens avaient subi là un dommage irréparable. Par leurs flatteries, ils avaient su obtenir d'Antoine de nouvelles concessions; Auguste, contre lequel ils avaient pris parti, leur enleva Egine et Erétrie d'Eubée ; mais ils purent garder les petites îles de la mer de Thrace, Ikos, Peparetos, Skiathos, et même Céos, en face du promontoire de Sunium; plus tard Hadrien leur donna la meilleure partie de la grande île de Céphallénie, dans la mer Ionienne. Ce fut l'empereur Sévère, mal disposé contre eux, qui le premier les dépouilla d'une partie de leurs possessions étrangères. Hadrien, de plus, avait garanti aux Athéniens la livraison d'une certaine quantité de blé aux frais de l'Etat; par l'extension de ce privilège, qui avait été jusqu'alors réservé à la capitale du monde romain, il reconnaissait Athènes comme une des métropoles impériales. De même les bienfaits de l'institution alimentaire, dont l'Italie jouissait depuis Trajan, furent introduits à Athènes par Hadrien, qui donna certainement aux Athéniens, sur sa propre cassette, le capital nécessaire. Un aqueduc, dédié par le même empereur à sa chère Athènes, fut achevé après sa mort par Antonin. Ajoutez à cela que les voyageurs et les étudiants affluaient dans cette ville, et que les riches Romains, comme aussi les princes étrangers, lui faisaient des donations de plus en plus considérables. Athènes n'en était pas moins dans de continuels embarras. Avec le droit de cité s'étaient introduits non seulement ce trafic de la main à la main, commun à toutes les villes, mais encore un brocantage public et formel. Auguste dut intervenir pour le prohiber. Plusieurs fois le conseil municipal n'hésita pas à vendre l'une ou l'autre des îles athéniennes et il ne rencontra pas toujours un riche bienfaisant, comme ce Julius Nicanor, qui sous Auguste racheta pour les Athéniens faillis l'île de Salamine; le conseil lui décerna en retour le titre honorifique de nouveau Thémistocle et, comme il faisait des vers, celui de nouvel Homère; mais le public ne manqua pas de lui décocher, ainsi qu'aux nobles conseillers, quelques railleries bien méritées. Les monuments splendides, dont la ville d'Athènes continuait à s'orner, furent tous construits par des étrangers, entre autres par les riches souverains Antiochus de Commagène et Hérode de Judée, mais surtout par l'empereur Hadrien, qui bâtit sur l'Ilissus une ville complètement neuve (novae Athenae); après avoir fait élever un grand nombre de palais, parmi lesquels nous avons déjà cité le Panhellenion, il termina magnifiquement le temple colossal de l'Olympeion, cette merveille du monde, commencé sept siècles auparavant par Pisistrate, avec ses 120 colonnes dont une partie existe encore et qui sont les plus grandes de toutes les colonnes aujourd'hui restées debout. Athènes n'avait pas d'argent, non seulement pour relever les murs du Pirée, qui n'étaient plus utiles, mais même pour entretenir son port. Au temps d'Auguste, le Pirée n'était qu'un petit village de quelques maisons; on ne le visitait plus que pour admirer les chefs-d'oeuvre de la peinture dans les portiques de ses temples. Il n'y avait presque plus de commerce ni d'industrie à Athènes; ou plutôt la ville en général, et chaque citoyen en particulier, ne connaissaient plus qu'un seul genre de gain, la mendicité. Les embarras financiers ne furent même pas le seul inconvénient de cette administration. La paix régnait bien dans le monde, mais non pas dans les rues ni dans les places d'Athènes. Sous Auguste, une émeute des Athéniens avait pris de telle proportions que le gouvernement romain dut envoyer des troupes contre cette ville libre1. Une pareille sédition est sans doute un fait isolé; mais chaque jour les Athéniens s'attroupaient dans la rue à cause du prix du pain ou pour d'autres motifs. Les autres villes ne devaient pas offrir un spectacle beaucoup plus beau; la différence est qu'on en parle moins. On peut à peine comprendre que Rome ait abandonné la justice criminelle à une pareille bourgeoisie; mais elle appartenait légalement aux villes comme Athènes et Rhodes, admises à former une fédération internationale. A l'époque d'Auguste, l'aréopage d'Athènes refusa, malgré l'intercession d'un noble Romain, d'accorder sa grâce à un Grec condamné comme faussaire; c'était son droit; mais lorsque les habitants de Cyzique emprisonnaient sous Tibère des citoyens romains, lorsque les Rhodiens en crucifiaient un autre à l'époque de Claude, ils violaient formellement la légalité; une pareille conduite coûta aux Thessaliens leur autonomie, sous le règne d'Auguste. L'impuissance n'exclut pas l'outrecuidance ni les empiètements sur le terrain d'autrui; assez souvent même les plus faibles des pupilles sont les plus audacieux. Quelque respect que l'on puisse avoir pour un passé glorieux et des traités jurés, tout gouvernement consciencieux devait considérer ces Etats libres comme des éléments de trouble dans l'organisation générale, à peu près autant que le droit d'asile dans les temples, qui était pourtant d'une antiquité beaucoup plus vénérable encore. 1. L'émeute d'Athènes sous Auguste est confirmée certainement par la notice d'Eusèbe, pour l'année d'Abraham 2025, tirée de Jules l'Africain (Orose s'en est inspiré, VI, 22, 2). Les rassemblements contre les stratèges sont souvent signalés: Plutarque, Quaest. conviv., VIII, 3 au début.; Lucien, Demonax, 11, 64; Philostrate, Vit. soph., I, 23; II, 1, 11. |

||||

27 av. J.C.-476 |

CorrecteursRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteRome se décida à user d'autorité; l'administration intérieure des villes libres fut soumise à la surveillance de fonctionnaires nommés par l'empereur, qui eurent d'abord le caractère de commissaires extraordinaires pour corriger les inconvénients inhérents aux villes libres et qui, plus tard, reçurent le titre officiel de Correcteurs. Les débuts de cette institution se placent pour nous à l'époque de Trajan; à la fin du troisième siècle les correcteurs d'Achaïe nous apparaissent comme fonctionnaires permanents. Ils sont nommés par l'empereur et exercent leurs fonctions à côté des proconsuls. On ne les rencontre d'aussi bonne heure dans aucune partie de l'empire romain; nulle part ils ne sont devenus aussi vite permanents que dans l'Achaïe, où la moitié des villes étaient des cités libres. |

||||

27 av. J.C.-476 |

Fidélité aux souvenirs du passéRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteLes Hellènes avaient conscience de leur supériorité intellectuelle : ce sentiment, parfaitement justifié en soi-même et entretenu par l'attitude du gouvernement, peut-être davantage encore par celle du public romain, fit renaître le culte du passé, où se mêlent un attachement fidèle aux souvenirs d'époques plus grandes et plus heureuses, et le recul étrange d'une civilisation développée jusqu'à ses débuts, le plus souvent très primitifs. |

||||

27 av. J.C.-476 |

ReligionRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteExcepté le culte des divinités égyptiennes et surtout d'Isis, introduit de bonne heure en Grèce à la faveur des relations commerciales, les Grecs de la Hellade proprement dite ont constamment repoussé les religions étrangères; si cette affirmation n'est pas très juste de Corinthe, c'est que Corinthe est la moins grecque des cités helléniques. Ce n'était pourtant pas la foi intime qui soutenait l'ancienne religion nationale; depuis longtemps on n'y croyait plus en Grèce; mais les coutumes du pays et les souvenirs du passé s'y attachaient de préférence. Aussi, non seulement elle fut conservée avec ténacité, mais encore on la voit, grâce surtout à une sorte de reconstitution archaïque, de jour en jour plus froide et plus antique, devenir l'apanage des érudits. |

||||

27 av. J.C.-476 |

Familles noblesRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteIl en est de même pour le culte des familles nobles: les Hellènes s'y sont consacrés avec une ardeur extraordinaire, et ont laissé bien loin en arrière les nobles romains les plus orgueilleux. A Athènes la dynastie des Eumolpides joua sous Marc-Aurèle un rôle prépondérant dans la réorganisation des fêtes d'Eleusis. Le fils de cet empereur, Commode, accorda au chef de la famille des Kerykes le droit de cité romaine, et cette lignée donna naissance au brave et savant Athénien qui, presque comme Thucydide, combattit les Goths et raconta ensuite la guerre qu'il avait faite contre eux. Le professeur et le consulaire Hérode Atticus, contemporain de Marc-Aurèle, appartenait à la même maison; son panégyriste le chante comme un des plus nobles Athéniens, comme un descendant de Hermès et de Hersé, fille de Cécrops, auquel le brodequin rouge des patriciens romains convient à merveille; un de ses admirateurs en prose le célèbre comme un Eacide et en même temps comme un petit-fils de Miltiade et de Cimon. Mais Athènes était encore surpassée par Sparte: on trouve de nombreux Spartiates qui se vantent de descendre des Dioscures, de Heraclès, de Poseidon, et qui rappellent avec orgueil que le sacerdoce de ces ancêtres divins est héréditaire dans leur famille depuis plus de quarante générations. Ce qui caractérise cette noblesse, c'est qu'elle n'apparaît guère avant la fin du second siècle: les auteurs héraldiques qui ont composé ces arbres généalogiques n'ont dû soumettre, ni dans Athènes ni dans Sparte, leurs documents à une critique sérieuse. |

||||

27 av. J.C.-476 |

La langueRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteArchaïsme et barbarismes. La même tendance se manifeste dans les modifications que la langue ou plutôt les dialectes subirent. Tandis que le grec dit vulgaire, essentiellement dérivé de l'idiome attique, domine dans les autres régions où l'on parle la langue grecque, et même est employé dans la Hellade pour les relations quotidiennes, on veut à cette époque purger la langue littéraire des solécismes et des néologismes qui s'y sont introduits; en outre on reprend souvent les idiotismes dialectaux disparus de la langue usuelle, et l'on fait visiblement revivre l'ancien particularisme, là où il était le moins justifié. Les Thespiens ayant élevé des statues aux Muses dans le bois sacré de l'Hélicon, on y grave, en bon béotien, les noms d'Orania et de Thalea; les épigraphes de ces mêmes statues, composées par un poète de nom romain, les appellent en bon ionien Uranié et Thaleié, et les Béotiens non érudits, qui les connaissaient, leur donnaient, comme tous les autres Grecs, les noms d'Urania et de Thaleia. Les Spartiates firent en ce genre des choses incroyables et bien souvent on écrivait plutôt pour l'ombre de Lycurgue que pour les AElii ou les Aurelii contemporains1. D'ailleurs, à cette époque, la correction du langage disparaissait en Hellade; les documents de l'époque impériale fourmillent d'archaïsmes et de barbarismes qui s'accordent parfaitement ensemble. La population d'Athènes, très mêlée d'étrangers, ne s'est jamais spécialement distinguée par la pureté de sa langue2; et, quoique le dialecte attique se soit conservé relativement correct dans les actes officiels de la ville, la corruption du langage, qui régnait partout, s'y faisait déjà sentir dès l'époque d'Auguste. Les grammairiens rigoureux du temps ont rempli des livres entiers avec les solécismes commis par le rhéteur Hérode Atticus, nommé plus haut, dont on a souvent fait l'éloge, et par les autres professeurs de rhétorique célèbres au second siècle3; je laisse de côté l'affectation raffinée et les pointes maniérées qui remplissent leurs discours. La véritable décadence de la langue et de la littérature commença à Athènes et dans toute la Grèce, comme à Rome, avec Septime Sévère. 1. Une pièce curieuse est l'inscription (Lebas-Foucart, II, p. 142, ?. 162 ), un contemporain d'Antonin et de Marc-Aurèle, qui fut des Dioscures et de leurs femmes, filles de Leucippos, mais qui, mêlant le nouveau à l'ancien, était en outre. Il avait été dans sa jeunesse, littéralement bouvier des petits, c'est-à-dire maître des enfants de trois ans. Les troupes d'enfants de Lycurgue ne devaient être formées que d'enfants âgés de sept ans; mais ses descendants, pour réparer le temps perdu, avaient commencé à enrôler les enfants dès l'âge d'un an et à les confier à des conducteurs. Ce même homme était vainqueur. Ce que cela signife, Lycurgue le sait peut-être. 2. L'intérieur de l'Attique, dit un habitant de ce pays dans Philostrate (Vitae sophist., II, 7) est une bonne école pour qui veut apprendre à parler; au contraire, les habitants d'Athènes même, qui louent des logements à des jeunes gens venus de Thrace, de Pont et d'autres contrées barbares, laissent corrompre par eux leur langue plutôt qu'ils ne leur apprennent à bien parler. Mais dans l'intérieur du pays, où les habitants ne sont pas en contact avec des barbares, les expressions et le langage sont corrects. 3. Karl Keil (Pauly, Realencyclop., I, 2e ed., p. 2100) cite ????? au lieu dans l'inscription relative à la femme d'Hérode (Corp. insc. lat., VI, 1342). |

||||

27 av. J.C.-476 |

Les grandes famillesRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteLa dégradation de la vie hellénique tient à ce qu'elle était enfermée dans un cercle trop étroit; les hautes ambitions n'avaient pas d'objet digne d'elles et cédaient la place aux convoitises basses et humiliantes. Or il ne manquait pas en Grèce de familles riches et influentes1. En général le pays était pauvre, mais il y avait encore des maisons qui possédaient de grandes propriétés foncières et qui jouissaient depuis longtemps d'une fortune solide. A Sparte, par exemple, la famille Lacharès, depuis Auguste jusqu'à l'époque d'Hadrien tout au moins, avait occupé une situation qui ressemblait vraiment à celle d'une maison princière. Antoine avait fait périr Lacharès pour confisquer ses biens. Aussi Eurykles, fils de Lacharès, fut-il un des plus chauds partisans d'Auguste et l'un des plus braves capitaines qui le secondèrent dans le combat décisif; il faillit faire prisonnier le général vaincu. Entre autres riches dons, le vainqueur lui donna l'île de Cythère (Cérigo), en propriété privée. Plus tard Eurykles joua un rôle prépondérant et dangereux, non seulement dans sa patrie, où il devait jouir d'une autorité constante, mais même aux portes de Jérusalem et de Césarée; la considération que les Orientaux avaient pour les Spartiates a dû le favoriser en cette circonstance. Souvent appelé devant le tribunal d'empire pour rendre compte de sa conduite, il fut enfin condamné et banni; mais la mort l'enleva à temps aux suites de sa condamnation. Son fils Lakon hérita de sa fortune, et surtout de sa puissance, dont il usa avec plus de circonspection. La famille de cet Hérode, que nous avons déjà souvent nommé, jouissait à Athènes de la même situation; nous pouvons en suivre la trace et remonter à travers quatre générations jusqu'à l'époque de César. Le grand-père d'Hérode, comme le Spartiate Eurykles, vit tous ses biens confisqués, parce qu'il avait, à Athènes, une puissance considérable. Les immenses propriétés foncières que son petit-fils possédait dans sa patrie ruinée, les vastes terrains qu'il destinait aux tombeaux de ses esclaves favoris, excitaient l'envie même chez les gouverneurs romains. Il y avait sans doute des familles aussi puissantes dans la plupart des pays de la Grèce; et si d'habitude elles étaient les maîtresses de l'assemblée provinciale, elles avaient aussi à Rome des attaches et de l'influence. 1. Tacite (pour l'année 62 : Ann., XV, 20) trace le portrait d'un de ces provinciaux riches et influents, Claudius Timarchides de Crète, qui est tout-puissant dans son pays (ut solent praevalidi provincialium et opibus nimiis ad injurias mi norum elati): il dispose de l'assemblée provinciale, et par conséquent du décret de remerciement que l'on est obligé d'adresser au proconsul qui part, et que celui-ci désire vivement, parce qu'on peut lui demander de rendre ses comptes (in sua potestate situm, an proconsulibus, qui Cretam obtinuissent, grales agerentur). L'opposition propose de refuser ces décrets; mais cette motion n'est pas votée. D'autre part ces Grecs puissants nous sont dépeints par Plutarque (Praec. ger. reip., c. 19, 3). |

||||

27 av. J.C.-476 |