|

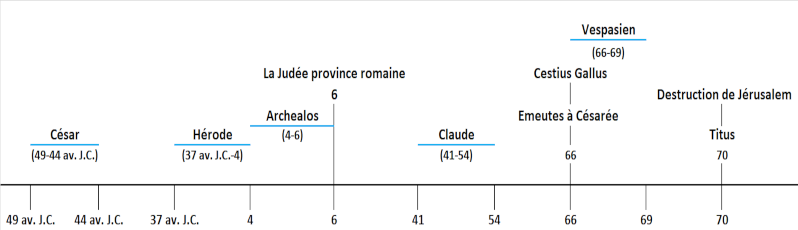

|||||

La Judée

Sources historiques : Théodore Mommsen Vous êtes dans la catégorie : Empire Chapitre suivant : L'Egypte Chapitre précédent : La Syrie et les pays Nabatéens Dans ce chapitre : 42 rubriques; 28 234 mots; 147 533 caractères (espaces non compris); 175 522 caractères (espaces compris) Format 100% digital de cette rubrique (via l'espace membre) | |||||

305-27 av. J.C. |

La Judée et le gouvernement des prêtres sous les SéleucidesRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteLes Juifs du Jourdain, avec lesquels les Romains eurent à faire, n'étaient pas le peuple qui combattit Moab et Edom sous ses juges et sous ses rois, et qui écouta les discours d'Amos et d'Hosée. Le petit cénacle de pieux exilés, qui avaient été chassés de leur patrie par la domination étrangère, et que les vicissitudes de la domination étrangère avait ramenés en Palestine, commença, aussitôt après son retour, à écarter durement les descendants de leurs compatriotes, qui étaient restés dans leur pays, et à faire naître une haine implacable entre les Juifs et les Samaritains; cette société, modèle d'exclusivisme national et d'étroitesse sacerdotale, avait fondé, bien avant l'époque romaine, sous le gouvernement des Séleucides, ce que l'on a appelé la Théocratie mosaïque, collège religieux dirigé par un archiprêtre, s'appuyant sur la domination étrangère, et renonçant à toute puissance politique, pour conserver l'originalité du peuple et pour le dominer, sous la protection de l'étranger. Ce qui distingue le judaïsme des derniers temps, c'est précisément d'avoir dédaigné toute importance politique pour sauvegarder le caractère national dans les formes religieuses. Toute conception de la divinité est, dans sa physionomie propre, particulière à un peuple; mais aucun Dieu n'est resté le dieu spécial de ses adorateurs autant que Iahvé et cela sans distinction ni de temps ni de lieux. Ces exilés, revenus dans le pays sacré pour eux, qui croyaient vivre suivant les préceptes de Moïse et qui vivaient en réalité d'après les lois d'Ezras et de Néhémie, furent toujours les sujets des grands rois de l'Orient et plus tard des Séleucides, comme ils l'avaient été pendant la captivité de Babylone. Leur organisation n'avait pas plus d'éléments politiques que, de nos jours, les églises arménienne et grecque, qui vivent au milieu de l'empire turc, sous l'autorité de leurs patriarches. |

||||

|

|||||

140-27 av. J.C. |

Royauté des HasmonéensRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteLa révolution ne se fit pas longtemps attendre. Cette église sans organisation politique ne pouvait vivre que sous le patronage ou la surveillance d'une grande puissance temporelle. Lorsque l'empire des Séleucides tomba en décadence, un état juif fut reconstitué, à la suite d'une révolte contre la domination étrangère, qui tira précisément ses meilleures forces de la foi enthousiaste du peuple. L'archiprêtre de Salem dut quitter le temple pour livrer bataille. Non seulement les Hasmonéens rendirent presque ses anciennes limites au royaume de Saül et de David, mais encore ces grands-prêtres guerriers rétablirent en quelque façon l'antique royauté véritablement politique, à laquelle obéissait le clergé. Cependant ce gouvernement, à la fois fils et ennemi de l'autorité sacerdotale, déplaisait au parti religieux. Les Pharisiens et les Sadducéens se séparèrent, et leur lutte commença. Ce n'étaient pas des articles de foi ni des différences dans le rite qui les divisaient réellement; il y avait opposition entre le gouvernement sacerdotal, d'une part, uniquement préoccupé de l'organisation et des intérêts religieux et qui n'attachait aucune importance à la liberté et à l'autonomie du peuple, et, de l'autre, la royauté, qui voulait provoquer un développement politique, et qui s'efforçait, au milieu des luttes qui se livraient alors dans le royaume de Syrie, de rendre au peuple juif son ancienne situation par les combats et les traités. La foule soutenait les prêtres; les hommes intelligents et les classes supérieures favorisaient l'autre parti, dont le représentant le plus considérable fut le roi Iannaeos Alexandros; pendant tout son règne, celui-ci dut lutter à la fois contre les princes syriens et contre les Pharisiens ses compatriotes. Quoique cette politique ne fût à proprement parler qu'une expression différente de l'enthousiasme national, expression en réalité plus naturelle et plus puissante, les princes juifs, tout en pensant et en agissant librement, entrèrent en contact avec l'hellénisme; leurs ennemis du parti religieux en profitèrent pour les traiter d'étrangers et d'infidèles. |

||||

140-27 av. J.C. |

La dispersion des JuifsRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteMais les habitants de la Palestine n'étaient qu'une partie, et la partie la moins importante des Juifs. Les Juifs de la Babylonie, de la Syrie, de l'Asie Mineure et de l'Egyte étaient de beaucoup supérieurs aux Juifs de Palestine, même lorsque ceux-ci eurent été régénérés par les Macchabées. L'oeuvre de ces princes est beaucoup moins considérable que la dispersion des Juifs, dans l'histoire de l'époque impériale. Cette dispersion est un événement d'un caractère tout à fait particulier. L'expansion des Juifs hors de la Palestine n'a été déterminée que dans une très faible mesure par le mouvement d'émigration qui emmena les Phéniciens et les Grecs. Primitivement le peuple israélite était un peuple d'agriculteurs, qui habitaient loin de la côte, et qui se sont répandus à l'étranger malgré eux et relativement tard, sous l'influence d'Alexandre ou de ses lieutenants1. Lorsque les Grecs, pendant plusieurs générations, fondèrent ces innombrables cités dont l'établissement est un fait inouï dans le passé, et qui ne devait plus jamais se renouveler depuis, les Juifs contribuèrent à cette oeuvre pour une part importante, si étrange qu'il fût de recourir à eux pour helléniser l'Orient. Ils s'établirent surtout en Egypte. Alexandrie du Nil, la plus importante de toutes les villes fondées par Alexandre, était une cité juive autant que grecque, dès le règne du premier Ptolémée, qui, après s'être emparé de la Palestine, avait transporté dans sa capitale un grand nombre d'Israélites; cette colonie juive était au moins égale en nombre, en richesse, en intelligence, à la population de Jérusalem; elle était aussi bien organisée. Sous les premiers empereurs, on comptait un million de Juifs pour huit millions d'Egyptiens. Nous avons déjà dit que les Juifs, établis dans la capitale de la Syrie, pour rivaliser avec ceux d'Egypte, s'étaient organisés comme eux et avaient fait les mêmes progrès. Ce qui nous prouve quelle extension et quelle importance les colonies juives avaient prises dans l'Asie Mineure, c'est la tentative que firent sous Auguste les villes grecques de l'Ionie; elles voulurent, ce semble, après une entente préalable, obliger les Juifs établis dans leurs murs à renier leur foi ou à supporter tout le poids des charges publiques. Il y avait certainement des colonies juives indépendantes dans toutes les villes grecques nouvellement fondées2 et même dans les anciennes cités helléniques, dans la Hellade proprement dite, par exemple à Corinthe. Leur organisation se perfectionna de plus en plus, mais fut soumise à certaines conditions : les Juifs conservaient leur nationalité, en acceptant les conséquences très graves de cette situation, conséquences qu'ils en tiraient eux-mêmes; on leur imposa seulement l'usage de la langue grecque. Au milieu des progrès ou plutôt de l'invasion de l'hellénisme en Orient, les Juifs des villes grecques restèrent des Orientaux qui parlaient grec. 1. Il est fort douteux qu'Alexandre lui-même ait donné aux Juifs d'Alexandrie la situation légale qu'ils occupaient dans cette ville, comme le prétend Josèphe (Contra Ap., II, 4); nous savons en effet qu'ils ne furent importés en masse dans l'Egypte que par le premier Ptolémée (Josèphe, Ant. Jud., XII, 1; Appien, Syr., 50). Les établissements juifs se ressemblent tous dans les différents états des Diadoques; s'ils n'ont pas été organisés par Alexandre, il faut en conclure que les différents princes qui lui succédèrent rivalisaient et s'imitaient les uns les autres dans la fondation des villes. Ce qui a contribué certainement à la dispersion des Juifs, c'est que la Palestine était tantôt égyptienne et tantôt syrienne. 2. C'est à la colonie juive de Smyrne que fait allusion une inscription découverte récemment dans cette ville (Reinach, Revue des études juives, 1883, p. 161). Il est rare que de simples collèges soient placés sur la même ligne qu'une ville ou qu'une municipalité, quand il s'agit, comme ici, d'édicter des peines. |

||||

140-27 av. J.C. |

La langue grecqueRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteCe n'est pas seulement parce qu'elle était la langue naturelle des affaires, que la langue grecque domina dans les colonies juives des villes macédoniennes, c'est aussi parce qu'elle leur fut rendue obligatoire : ce fait était la conséquence nécessaire de la situation générale. Plus tard Trajan a suivi la même méthode pour romaniser la Dacie avec des colons venus de l'Asie Mineure. Sans cette contrainte imposée aux Juifs, les fondateurs de villes n'auraient pas pu créer des cités extérieurement uniformes, et les éléments venus de la Judée n'auraient pas pu servir à helléniser le pays. Les Saintes Ecritures des Hébreux avaient déjà été traduites en grec sous le règne des premiers Ptolémées; ce travail fut entrepris aussi peu sur l'ordre du gouvernement que la traduction de la Bible de Luther, mais c'était bien l'intention des rois d'Egypte d'helléniser par la littérature les Juifs de leur pays; et cette oeuvre s'accomplit avec une rapidité remarquable. Au début de l'empire romain, et probablement depuis longtemps, la connaissance de l'hébreu était à peu près aussi rare parmi les Juifs d'Alexandrie que, de nos jours, celle du texte original des livres saints parmi les chrétiens, et l'on employait comme arguments les fautes de traduction des Alexandrins, qu'on nomme les Septante. A cette époque la langue nationale des Juifs disparaît partout du commerce ordinaire; elle ne se conserva que dans les rites ecclésiastiques, comme aujourd'hui la langue latine ne subsiste que dans l'église catholique. En Judée même, elle fut remplacée par l'araméen, langue voisine, il est vrai, de l'hébreu et qui devint l'idiome populaire de la Syrie. Les colonies juives fondées hors de la Palestine, et dont nous nous occupons, abandonnèrent complètement les langues sémitiques; et la réaction, qui a rétabli méthodiquement chez tous les Juifs la connaissance et l'usage de ces langues, est de beaucoup postérieure. Pendant les premiers temps de l'empire, les nombreuses oeuvres littéraires composées par des Juifs sont toutes grecques. Si la langue seule constituait la nationalité, nous n'aurions presque rien à dire des Juifs à cette époque. |

||||

509-27 av. J.C. |

Persistance de la nationalitéRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteMais, si dès le début on obligea les Juifs à parler grec, malgré leur répugnance, on reconnut du moins leur nationalité particulière, et on leur en fit subir toutes les conséquences. Partout dans les villes de l'empire d'Alexandre la population se composait de Macédoniens, c'est-à-dire de Grecs réellement originaires de Macédoine, ou assimilés aux vrais Macédoniens. Il y avait de plus, sans compter les étrangers, les indigènes, comme les Egyptiens à Alexandrie, les Libyens à Cyrène, et surtout les colons venus de l'Orient, qui n'avaient pas d'autre patrie que la nouvelle cité, mais qui n'étaient pas considérés comme des Grecs. Les Juifs appartiennent à cette seconde catégorie; mais à eux et à eux seuls, il était permis de former pour ainsi dire un Etat dans l'Etat; et, tandis que les autres habitants non citoyens étaient soumis aux autorités municipales, les Juifs s'administraient eux-mêmes dans une certaine mesure1, Les Juifs, dit Strabon, ont à Alexandrie un chef de peuple spécial, qui commande au peuple, qui juge les procès, qui décide dans les traités et qui signe des ordres, comme s'il était à la tête d'une cité indépendante. S'il en était ainsi, c'est parce que les Juifs avaient prétendu que leur nationalité, ou ce qui revient au même, leur religion, réclamait une juridiction spéciale. Les grands gouvernements politiques tinrent compte dans une large mesure du caractère national-religieux des Juifs, et l'aidèrent à se développer, en lui accordant tous les privilèges possibles. La cohabitation était sinon habituelle, au moins très fréquente: à Alexandrie, par exemple, deux des cinq quartiers de la ville étaient occupés surtout par des Juifs. Il ne semble pas que ce soit là une application du système de ghetto, mais bien plutôt une coutume qui datait du premier établissement, et qui avait été maintenue des deux côtés; on évitait par là tous les conflits qui pouvaient naître entre voisins. 1. Si l'on continua dans la suite à considérer les Juifs d'Alexandrie comme les égaux des Macédoniens qui habitaient la même ville (Josèphe, Contra Ap., II, 4; De bell. Jud., 18, 7), c'est que l'on dénatura la situation véritable. Ils étaient domiciliés à côté de la tribu des Macédoniens, sans doute la plus considérable et qui pour cette raison avait emprunté son nom à Dionysos (Theophilus, ad Aulolycum, II, 7); comme le quartier des Juifs formait une partie de cette tribu, Josèphe en fait à sa manière les égaux des Macédoniens. La situation légale de la population des villes grecques de cette catégorie nous est décrite très clairement par Strabon (dans Josèphe, Ant. Jud., XIV, 7, 2). Il divise les habitants de Cyrène en quatre catégories : citoyens, paysans (yawpyo!), étrangers et juifs. Si l'on fait abstraction des météques, dont la patrie légale est ailleurs, il reste, comme Cyrénéens légitimes, les citoyens qui jouissent de tous les privilèges, par conséquent les Hellènes et les assimilés, et les deux catégories d'habitants qui n'exerçaient pas activement leurs droits de citoyens, les Juifs qui forment une société à part, et les sujets, les Libyens, qui sont privés de l'autonomie. En altérant un peu les faits, il était facile d'attribuer les mêmes droits aux deux catégories privilégiées. |

||||

509-27 av. J.C. |

Importance de la dispersionRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteAinsi les Juifs réussirent à jouer un rôle prépondérant dans l'oeuvre entreprise par les Macédoniens, dans l'hellénisation de l'Orient; leur souplesse et leur docilité d'une part, leur ténacité indomptable de l'autre doivent avoir décidé les hommes d'Etat très pratiques qui donnèrent cet exemple, à prendre une pareille résolution. L'extension et l'importance extraordinaires que prit l'émigration juive, sortie d'une contrée aussi étroite, n'en restent pas moins à la fois une réalité et une énigme. Il ne faut pas oublier en outre que les Juifs originaires de la Palestine n'ont formé que le noyau des Juifs répandus à l'étranger. Le judaïsme des premiers temps n'est rien moins qu'exclusif; au contraire, grâce au zèle des missionnaires, il s'est propagé tout autant que plus tard le christianisme et l'islam. L'évangile parle des rabbins, qui traversent terre et mer pour faire un prosélyte; l'admission de demi-fidèles, auxquels l'on accordait une certaine communion religieuse, sans leur imposer la circoncision, est une preuve du zèle avec lequel les Juifs convertissaient, en même temps qu'un des moyens les plus efficaces qu'ils employaient à cette époque. Des raisons très diverses favorisèrent cette propagande. Les privilèges civiques, que les Lagides et les Séleucides accordèrent aux Juifs, doivent avoir engagé un grand nombre d'Orientaux non juifs et de semi-Hellènes des villes nouvelles à entrer dans la catégorie des non-citoyens privilégiés. Beaucoup de personnes, appartenant surtout aux classes instruites, se détournaient avec indignation ou moquerie, sous l'influence de leurs sentiments religieux et moraux, de ce que les Grecs et encore plus de ce que les Egyptiens appelaient leur religion; elles cherchèrent un asile dans la doctrine juive plus simple et plus pure, ennemie du polythéisme et du culte des images, et qui se trouvait d'accord avec les idées religieuses que l'abaissement de la philosophie avait introduites dans les sociétés instruites et à moitié instruites. Nous avons un curieux poème moral grec, qui date probablement des dernières années de la République romaine; il a été composé d'après les livres de Moïse, car il proclame la doctrine monothéiste et la valeur universelle de la loi morale; mais il évite d'attaquer les non-juifs et de faire une opposition directe à la religion dominante: c'est un livre évidemment destiné à répandre davantage ce judaïsme dénationalisé. C'étaient surtout les femmes qui acceptaient avec enthousiasme la religion juive. Lorsque les autorités de Damas eurent décidé, en l'an 66, de faire mettre à mort les prisonniers juifs, il fut entendu que cette résolution serait tenue secrète, pour que la population féminine, dévouée aux Juifs, ne pût pas empêcher l'exécution de l'arrêt. Même en Occident, où les gens instruits étaient hostiles au judaïsme, de grandes dames firent de bonne heure exception; l'épouse de Néron, Poppaea Sabina, issue d'une noble famille, n'était pas moins connue dans Rome pour son dévouement aux Juifs. De véritables conversions n'étaient pas rares; la maison royale d'Adiabène, par exemple, le roi Izatès, sa mère Hélène, son frère et son successeur, embrassèrent formellement la foi juive à l'époque de Tibère et de Claude. Nous avons dit, en parlant des Juifs d'Antioche, qu'ils étaient presque tous des convertis; le fait est vrai de toutes les colonies juives. |

||||

509-27 av. J.C. |

Caractère hellénique de l'émigration juiveRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteLes Juifs, tout en conservant leur individualité nationale, ne furent pas transplantés sur le sol hellénique et contraints de parler une langue étrangère, sans que le judaïsme ne fût envahi par des idées contraires à son essence même et qui, dans une certaine mesure, altérèrent son caractère primitif. Si nous voulons savoir jusqu'à quel point la vie littéraire des Grecs inonda les sociétés juives établies au milieu des Hellènes, nous n'avons qu'à examiner la littérature du siècle qui précéda et du siècle qui suivit la naissance du Christ. Elle est toute pénétrée d'éléments juifs; ce sont les écrivains les plus saillants, les penseurs les plus féconds qui cherchent, soit comme Hellènes à pénétrer le judaïsme, soit comme Juifs à saisir l'esprit hellénique. Nicolas de Damas, un vrai païen, un adepte distingué de la philosophie d'Aristote, ne se contenta pas de venir, comme littérateur et comme ambassadeur du roi Hérode, plaider devant Agrippa et devant Auguste la cause de son maître juif et du peuple de Palestine; dans son ouvrage historique, il tenta un effort sérieux et très important pour l'époque, dans le but de faire entrer l'Orient dans le cercle des études de l'Occident, tandis que les pages, que nous avons conservées, où il raconte les jeunes années de l'empereur Auguste qu'il avait connu personnellement, montrent de quel amour et de quel respect le souverain de Rome était entouré dans le monde grec. Le Traité du Sublime, écrit dans les premiers temps de l'empire par un auteur inconnu, l'un des ouvrages d'esthétique les plus subtils que l'antiquité nous ait transmis, est l'oeuvre sinon d'un Juif, du moins d'un homme qui honorait également Homère et Moïse1. Un autre écrit, également anonyme, sur l'univers, où l'on tentait, non sans succès, de fondre en une seule doctrine l'enseignement d'Aristote et les théories du Portique, a peut-être été aussi composé par un Juif; à coup sûr il est dédié au Juif le plus considérable et le plus haut placé de l'époque de Néron, au chef d'état-major général de Corbulon et de Titus, à Tiberius Alexandros. Là où l'union des deux mondes intellectuels apparaît le plus clairement, c'est dans la philosophie judaïcoalexandrine, l'expression la plus subtile et la plus vivante d'un mouvement religieux, qui non seulement englobait, mais encore ruinait le judaïsme. L'esprit hellénique, dans son développement, combattait les religions nationales de tout genre; il niait toutes leurs conceptions ou leur en substituait de nouvelles; il chassait les anciens dieux de la conscience humaine, et ne mettait à leur place que des astres ou des idées abstraites. La religion des Juifs ne fut pas à l'abri de ses attaques. Il se forma un nouveau judaïsme d'origine hellénique, qui traita Jéhovah à peu près aussi durement, mais pourtant un peu moins que les Grecs et les Romains instruits ne traitaient Zeus et Jupiter. La méthode universelle de ce que l'on a appelé l'interprétation allégorique, dont les philosophes stoïciens, entre autres, s'étaient servis pour mettre poliment à la porte toutes les religions païennes, pouvait être aussi bien et aussi mal appliquée à la Genèse qu'aux Dieux de l'Iliade. Si Moïse avait voulu personnifier dans Abraham l'intelligence, dans Sarah la vertu, dans Noé la justice, si les quatre fleuves du Paradis étaient les quatre vertus cardinales, le Grec le plus instruit pouvait croire à la Thora. Mais ce pseudo-judaïsme n'en était pas moins très puissant; la supériorité intellectuelle des Juifs d'Egypte s'affirme de plus en plus; c'est à Alexandrie que ce nouvel esprit a trouvé surtout des représentants. 1. Pseudo-Longin, Ilepi Ufous, 9 : Chez Homère la guerre des Dieux est beaucoup moins importante que la description des Dieux dans leur perfection, dans leur vraie grandeur et dans leur pureté : tel est le portrait de Poseidon (Iliade, XIII, 18 et suiv.). Ainsi le législateur des Juifs, qui n'était pas un homme ordinaire ayant fort bien conçu la grandeur et la puissance de Dieu, l'a exprimée dans toute sa dignité au commencement de ses lois par ces paroles : (Genèse, I, 3) : Dieu dit: quoi ? Que la lumière soit, et la lumière fut; que la terre soit, et la terre fut. |

||||

509-27 av. J.C. |

Union de tous les JuifsRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteMalgré les dissensions intérieures qui divisaient les Juifs de Palestine et qui ne se terminaient que trop souvent par la guerre civile, malgré la dispersion d'une grande partie de la nation juive dans tous les pays étrangers, malgré son mélange avec des masses étrangères, et surtout malgré l'introduction de l'hellénisme, élément destructeur qui pénétra jusque dans la moelle du judaïsme, tous les Juifs restaient néanmoins unis par un lien religieux. Le Salem sacré resta l'étendard, le temple de Sion le palladium de tout Juif, qu'il obéit aux Romains ou aux Parthes, qu'il parlât araméen ou grec, qu'il adorât l'ancien Iahvé ou le nouveau, qui n'était rien du tout. Le protecteur des Juifs avait accordé à leur chef spirituel une certaine puissance temporelle, peu considérable, il est vrai, mais elle n'avait pas plus d'importance pour le judaïsme qu'à une autre époque l'étendue des Etats de l'Eglise pour le catholicisme. Chaque année tous les membres d'une société juive devaient envoyer à Jérusalem une double drachme pour l'entretien du temple: cet impôt était perçu régulièrement comme les contributions d'Etat. Tous étaient obligés, au moins une fois dans leur vie, de sacrifier personnellement à Jéhovah dans la seule ville du monde qui lui fût agréable. Les connaissances théologiques restèrent communes; les rabbins de Babylone et d'Alexandrie ne les ont pas moins cultivées que ceux de Jérusalem. Malgré la dispersion et les discordes, le sentiment extraordinairement tenace de l'unité nationale se conserva tel qu'il était né dans ce cénacle d'exilés rentrés à Jérusalem, et tel qu'il avait passé dans toutes les colonies juives du monde hellénique. Ce qu'il y a de plus remarquable, c'est que le judaïsme subsista jusque dans les sociétés qui avaient abandonné la religion juive. Philon, le plus connu de tous ceux qui représentent dans la littérature cet état d'esprit, le seul même dont nous puissions saisir clairement les idées, était l'un des Juifs les plus distingués et les plus riches du temps de Tibère; il traite la religion de son pays à peu près comme Cicéron traitait la religion romaine; mais, loin de vouloir la détruire, il songe au contraire à la réformer. Pour lui comme pour tous les autres Juifs, Moïse est la source de toute vérité, ses préceptes écrits sont des lois formelles; il le respecte et il croit en lui. Ce judaïsme raffiné n'est cependant pas complètement identique à ce que l'on a appelé la croyance en Dieu des stoïciens. Pour Philon, Dieu n'est plus corporel, mais il est toujours personnel; le Juif repousse absolument la subjectivité des dieux, ce qui est le principe de la philosophie hellénique; mais il croit que l'homme est un pécheur soumis à un Etre parfait, qui lui est extérieur et supérieur. Aussi le nouveau judaïsme s'adapte-t-il aux rites de la religion nationale beaucoup plus facilement que le nouveau paganisme. La lutte de l'ancienne et de la nouvelle foi fut, dans la société juive, d'une nature tout autre que dans le monde païen; l'enjeu était beaucoup plus considérable. Le paganisme réformé ne combattait que l'antique religion; la réforme du judaïsme aurait eu pour dernière conséquence de détruire la nationalité juive, qui se serait noyée dans les flots de l'hellénisme, du jour où sa croyance aurait disparu; et les Juifs de cette époque n'osèrent pas aller jusque-là. Voilà pourquoi la forme, sinon le fond des anciennes croyances, fut conservée sur le sol grec et en langue grecque, avec une opiniâtreté inouïe : elle fut défendue par ceux-là mêmes qui, en principe, avaient capitulé devant l'hellénisme. Philon, comme nous le raconterons avec plus de détails, lutta et souffrit pour la cause juive. Aussi l'esprit hellénique n'a-t-il jamais exercé une influence toute-puissante dans le monde juif; jamais il n'a pu lutter contre le judaïsme national; à peine a-t-il adouci son fanatisme, prévenu ses fautes et ses crimes. Dans toutes les circonstances importantes, surtout en face de l'oppression et de la persécution, toutes les différences intestines du judaïsme disparaissent. Si la caste des rabbins était sans importance, la société religieuse, qu'elle dominait, était une puissance considérable, parfois redoutable. |

||||

Devenez membre de Roma LatinaInscrivez-vous gratuitement et bénéficiez du synopsis, le résumé du portail, très pratique et utile; l'accès au forum qui vous permettra d'échanger avec des passionnés comme vous de l'histoire latine, des cours de latin et enfin à la boutique du portail !  |

|||||

509-27 av. J.C. |

Le gouvernement romain et les Juifs en Occident et en OrientRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteTelle était la situation en présence de laquelle se trouvèrent les Romains, lorsqu'ils établirent leur domination sur l'Orient. La conquête ne force pas moins la main au peuple conquérant qu'au peuple conquis. Ni les Arsacides ni les Césars ne pouvaient faire que l'oeuvre des siècles et les fondations de villes macédoniennes n'eussent pas été accomplies; ni Séleucie de l'Euphrate, ni Antioche, ni Alexandrie, ne pouvaient être acceptées par les gouvernements postérieurs sous bénéfice d'inventaire. Sans doute le fondateur de l'empire s'est inspiré, dans ses rapports avec l'émigration juive d'Orient, comme dans beaucoup d'autres circonstances, de la politique des premiers Lagides: il a été plutôt favorable qu'hostile au judaïsme oriental et n'a pas détruit sa situation particulière; cette conduite a été imitée par tous ses successeurs. Nous avons déjà signalé la tentative que firent sous Auguste les cités de l'Asie Mineure, pour soumettre les Juifs comme les autres citoyens au service militaire, et pour leur interdire de célébrer désormais la fête du sabbat. Mais Agrippa donna tort aux villes; il rétablit le statu quo en faveur des Juifs, ou plutôt il déclara que les Juifs seraient désormais légalement exemptés du service militaire et pourraient célébrer leur sabbat, privilèges qui ne leur avaient été accordés jusqu'alors que par quelques gouverneurs ou quelques cités des provinces grecques. Auguste ordonna même aux gouverneurs de l'Asie de ne pas appliquer aux Juifs les lois impériales très sévères qu'il avait promulguées contre les sociétés et réunions. Mais le gouvernement romain n'ignorait pas que la situation privilégiée des Juifs de l'Orient était incompatible avec l'obligation, imposée à tous les autres habitants de l'empire, de se soumettre aux charges établies par l'Etat; que la position spéciale faite à l'élément juif, sous la garantie de Rome, provoquait dans les villes la haine de peuples et souvent des luttes intestines; que l'autorité religieuse des prêtres de Jérusalem sur tous les Juifs de l'empire avait une portée dangereuse; que tout cela causait à l'Etat un préjudice véritable et le menaçait dans son principe. Ce qui prouve le plus clairement combien l'empire était intérieurement divisé en deux parties distinctes, c'est que les empereurs ont traité différemment les Juifs de l'Occident latin et ceux de l'Orient grec. En Occident, les colonies juives n'obtinrent jamais l'autonomie. On y tolérait l'exercice de la religion juive, autant ou peut-être même moins que celui des religions de Syrie et d'Egypte. Auguste se montra bienveillant pour les Juifs établis dans un faubourg de Rome, au-delà du Tibre, et n'oublia pas, dans ses générosités, ceux qui s'étaient privés pour célébrer le sabbat; mais il évita d'entrer personnellement en contact avec la religion juive aussi bien qu'avec la religion égyptienne; lui-même, en Egypte, n'avait pas voulu rencontrer le boeuf sacré; et il approuva entièrement son fils Gaius, qui, pendant son voyage en Orient, n'était pas entré dans Jérusalem. Sous Tibère, en l'an 19, l'exercice du culte juif fut interdit à Rome et dans toute l'Italie, comme celui de la religion égyptienne; ceux qui ne consentirent pas à renier publiquement leur foi et à jeter dans le feu les vases sacrés, furent chassés de l'Italie, à moins qu'on ne les jugeât propres au service militaire; ils furent alors incorporés dans les compagnies de discipline, mais leurs scrupules religieux en amenèrent un grand nombre devant les conseils de guerre. Si, comme nous le verrons plus loin, le même empereur se montra très soucieux d'éviter en Orient tout conflit avec le Rabbi, cela prouve clairement que Tibère, le plus habile de tous les souverains que l'empire ait eus, reconnaissait à la fois qu'il était dangereux de favoriser l'immigration juive, et qu'il était injuste autant qu'impossible de vouloir détruire le judaïsme là où il existait1. Sous les empereurs postérieurs, comme nous pourrons le constater plus tard, on garda essentiellement une attitude hostile aux Juifs d'Occident, mais on imita plutôt l'exemple d'Auguste que celui de Tibère. On n'empêcha pas les Juifs de percevoir l'impôt du temple sous forme de contribution volontaire et de l'envoyer à Jérusalem. Il ne leur fut pas défendu de porter un différend commercial plutôt devant un arbitre juif que devant un tribunal romain. Il n'est plus question désormais en Occident d'une incorporation violente, comme celle de Tibère. Mais on ne reconnut jamais publiquement aux Juifs dans la Rome païenne, ni surtout dans l'Occident latin, le droit d'avoir une situation particulière et d'être jugés par des tribunaux spéciaux. En réalité, exception faite de la capitale du monde romain, où naturellement l'Orient était représenté et où existait une colonie juive dès l'époque de Cicéron, les sociétés de Juifs n'ont pris dans l'Occident, sous les premiers empereurs, ni une grande extension, ni une importance considérable2. Ce fut seulement en Orient que le gouvernement suivit l'exemple des puissances qui l'avaient précédé; ou plutôt il s'efforça de ne rien changer à la situation acquise et de prévenir les dangers qui en résultaient; de même que les livres sacrés des Juifs n'ont été connus du monde latin que par l'intermédiaire des Chrétiens et dans un texte latin, de même les mouvements importants du monde juif n'ont pas dépassé, pendant la période impériale, les limites de l'Orient grec. Dans cette région on n'essaya pas de tarir peu à peu la source de la haine contre les Juifs, en effaçant graduellement les différences légales qui les séparaient des autres races; mais en même temps, si l'on fait abstraction du caprice et des crimes de certains empereurs, le gouvernement ne prêta jamais assistance à ceux qui haïssaient et qui traquaient les Juifs. En réalité, la défaite du judaïsme ne provient pas de mauvais traitements subis par les émigrés juifs en Orient. Les rapports qui devaient fatalement s'établir entre le gouvernement impérial et le judaïsme ont non seulement causé la destruction de l'Etat de Jérusalem, mais encore et surtout affaibli et modifié la situation des Juifs dans l'empire. Nous allons maintenant raconter quelle fut l'histoire de la Palestine sous la domination romaine. 1. Le juif Philon attribue à Séjan la persécution des Juifs d'Italie (Legat. ad Gaium, 24; in Flacc., 1), et à l'empereur lui-même la tolérance accordée aux Juifs d'Orient. Mais Josèphe est plus dans le vrai lorsqu'il donne pour origine aux événements d'Italie un scandale causé à Rome même par trois dévots juifs extravagants et par une grande dame affiliée au judaïsme. Philon lui-même nous apprend, qu'après la chute de Séjan, Tibère ordonna seulement aux gouverneurs d'adoucir un peu leur conduite envers les Juifs. La politique de l'empereur et celle de ses ministres était sur ce point essentiellement la même. 2. Agrippa II, qui fait le dénombrement des établissements juifs à l'étranger (dans Philon, Legat. ad Gaium, 36), ne nomme aucun pays situé à l'Ouest de la Grèce; et parmi les étrangers fixés à Jérusalem, dont fait mention l'histoire des Apôtres, les Romains seuls sont originaires de l'Occident (II, 5 et suiv.). |

||||

509-27 av. J.C. |

La Judée sous la RépubliqueRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteLes généraux de la République, Pompée et ses successeurs immédiats, avaient modifié la situation de la Syrie méridionale; ils avaient détruit les grands états, qui commençaient à s'y former, et divisé tout le pays en territoires de villes et en petites royautés. Les Juifs avaient été sérieusement atteints par cette réforme; non seulement ils avaient dû restituer leurs conquêtes, en particulier toute la côte, mais encore Gabinius avait partagé l'ancien territoire de leur empire en cinq districts indépendants s'administrant eux-mêmes, et le grand-prêtre Hyrkanos avait perdu sa puissance temporelle. Ainsi, d'une part, on avait rétabli le patronage de l'étranger; d'autre part, on avait reconstitué la théocratie pure. Mais la révolution ne se fit pas attendre. |

||||

|

|

|||||

49-44 av. J.C. |

Ordonnances de CésarRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : Auguste

musée Arles antique La reconnaissance personnelle de César favorisa puissamment la restauration formelle de l'état juif. Cet empire obtint tous les privilèges qui pouvaient être accordés à un état client: il ne dut payer aucun tribut aux Romains1, il ne reçut aucune garnison et ne fut pas soumis à la conscription militaire2; en revanche le gouvernement indigène fut chargé de défendre la frontière et de pourvoir à tous les frais qu'entraînait cette oeuvre. Les Juifs recouvrèrent la ville de Joppé et, par elle, la communication avec la mer; on leur garantit l'indépendance politique et la liberté religieuse; on leur permit enfin, ce qui leur avait été interdit jusqu'alors, de relever les remparts de Jérusalem, détruits par Pompée (707 de Rome = 47 avant J.-C.). Ce fut donc presque un étranger - car les Iduméens étaient placés par les Juifs proprement dit revenus de Babylone à peu près sur le même rang que les Samaritains - qui gouverna l'état juif, au nom du prince des Hasmonéens, sous la protection et selon la volonté de Rome. Les Juifs du parti national n'étaient rien moins que favorables au nouveau gouvernement. Les anciennes familles, prépondérantes dans le conseil de Jérusalem, tenaient au fond pour Aristoboulos, et, après sa mort, pour son fils Antigonos. Les fanatiques luttaient dans les montagnes de la Galilée autant contre les Romains que contre leur propre roi; lorsque le fils d'Antipatros, Hérode, eut fait prisonnier et condamné à mort le chef de cette bande sauvage, Ezékias, le conseil des prêtres de Jérusalem força le faible Hyrkanos à bannir Hérode, sous prétexte qu'il avait violé certaines prescriptions religieuses. Hérode entra dans l'armée romaine et rendit de grands services au gouverneur césarien de la Syrie dans sa lutte contre la révolte des derniers Pompéiens. Mais lorsqu'après le meurtre de César les républicains reprirent l'avantage en Orient, Antipatros fut encore le premier non seulement à prendre le parti du plus fort, mais même à obliger ses nouveaux maîtres en leur envoyant rapidement le produit des impôts qu'ils avaient établis. Aussi le chef des républicains, en quittant la Syrie, confirma-t-il Antipatros dans sa haute situation; de plus il confia à son fils Hérode un commandement en Syrie. 1. Dans le décret de César cité par Josèphe (Ant. Jud., XIV, 10, 5, 6), la seule lecture possible est celle que fournit Epiphanius; d'après ce document l'impôt, établi par Pompée (ibid., XIV, 4, 4) qui pesait sur ce pays, fut aboli, à partir de la deuxième année du contrat de ferrage alors en cours; il était en outre décidé que la ville de Joppé, cédée par les Romains aux Juifs, continuerait à payer aux Romains, à Sidon, à le quart des fruits de la terre, mais qu'en compensation Hyrkanos recevrait chaque année dans la même ville de Sidon 20 675 mesures de blé; de plus les habitants de Joppé devaient lui payer encore la dime de leurs produits. D'ailleurs le reste du récit prouve qu'à partir de cette époque l'état juif fut exempt de tout tribut; si Hérode paye des popol à la reine Cléopâtre, pour les districts qu'elle lui a accordés et affermés (Josèphe, Ant. Jud., XV, 4, 2, 4, cf. 5, 3), c'est là une exception qui ne fait que confirmer la règle. Appien (Bell. civ., V, 75), nommant les rois tributaires d'Antoine, cite Hérode pour l'Idumée et pour Samarie; mais c'est avec raison que le nom de la Judée manque à cette liste; et il se peut qu'Auguste ait exempté plus tard Hérode du tribut qu'il payait pour ces pays voisins. Le renseignement très détaillé et tout à fait digne de foi que nous avons sur la taxe imposée par Quirinius nous indique avec la plus grande clarté, que Rome n'avait jusqu'alors perçu dans la Palestine aucun impôt. 2. Dans le même décret, il est dit: ? (leçon de Wilamowitz au lieu de ?). Ce texte concorde, dans l'essentiel, avec la formule de la charte de liberté de Termessos, qui est un peu plus ancienne (Corp. insc. lat., I, 204) : Nei quis magistratu prove magistratu legatus nesive quis alius meilites in oppidum Thermesum agrumve hiemandi causa introducito nisei senatus nominalim utei Thermesum in hibernacula meililes deducantur decreverit. D'après cet article les troupes peuvent traverser le territoire de Termessos. Dans le privilège de la Judée il semble qu'on ne peut ni faire passer les troupes à travers le pays ni même y lever des soldats. | ||||

37 av. J.C.-4 |

HérodeRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteLorsque Antipatros mourut, empoisonné, dit-on, par un de ses officiers, Antigonos, qui s'était réfugié chez son beau-frère, Ptolémée, prince de Chalcis, crut le moment venu de détrôner son faible parent. Mais les fils d'Antipatros, Phasaël et Hérode, mirent son armée en déroute et Hyrcanos consentit à donner aux deux vainqueurs la même situation qu'à leur père. Il fit entrer, pour ainsi dire, Hérode dans la famille royale, en lui accordant la main de sa petite-fille Mariamme. Sur ces entrefaites les chefs du parti républicain succombèrent à Philippes. L'opposition à Jérusalem espérait bien obtenir des vainqueurs le renversement des Antipatrides désertés; mais Antoine, auquel incomba le soin de régler le différend, refusa de recevoir les ambassades du parti national, d'abord à Ephèse, puis à Antioche, enfin à Tyr; il fit même mettre à mort les derniers députés qu'on lui envoya, et confirma formellement Phasaël et Hérode comme Quatre princes1 des Juifs (713 de Rome = 41 après J.-C.). 1. Ce titre qui nous apprend d'abord l'existence d'un collège de quatre princes, semblable à celui qui existait depuis longtemps chez les Galates, est employé généralement pour désigner une autorité partagée, quelquefois même une autorité unique, mais il est toujours inférieur au titre de roi. Il n'est pas, en ce sens, particulier à la Galatie; il apparaît en Syrie, peut-être depuis Pompée, certainement depuis Auguste. C'est là seulement qu'on trouve, à côté les uns des autres, un Ethnarque et deux Tétrarques, comme ceux qui furent établis en Judée dès l'année 713, si nous en croyons Josèphe (Ant. Jud., XIV, 13, 1; Bell. Jud., I, 12, 15) : la situation de Phéroras, tétrarque de Péraea, soumis à l'autorité de son frère Hérode, est presque analogue (Josèphe, ibid., 24, 5). |

||||

|

|

|||||

37 av. J.C.-4 |

Les Parthes en JudéeRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteBientôt l'état juif fut encore entraîné dans le remous de la politique générale. L'année suivante (714= 40) l'invasion des Parthes mit fin à la domination des Antipatrides. Le prétendant Antigonos se joignit aux envahisseurs, et s'empara de Jérusalem ainsi que de presque tout le pays. Hyrkanos fut fait prisonnier par les Parthes; Phasaël, le fils aîné d'Antipatros, également pris, se tua dans sa prison. Réduit à la dernière extrémité, Hérode enferma ses troupes dans une forteresse construite sur les rochers, à la frontière de la Palestine; lui-même s'enfuit pour aller chercher du secours, d'abord en Egypte, où il ne trouva plus Antoine, puis à Rome, où les deux maîtres du monde romain signaient alors une nouvelle alliance (714 = 40). On le reçut avec bienveillance, et on l'autorisa à reconquérir pour lui-même l'empire de Judée, ce que commandait d'ailleurs l'intérêt des Romains; il retourna en Syrie, reconnu par Rome comme maître du pays et revêtu de la dignité royale. Mais il était obligé, tout comme un prétendant, de conquérir son royaume non pas tant sur les Parthes que sur les patriotes. Ce fut surtout avec des Samaritains, des Iduméens et des soldats payés qu'il livra toutes ses batailles; il réussit enfin, sous la protection d'une légion romaine, à s'emparer de la capitale qui avait fait une longue résistance. Les bourreaux romains le délivrèrent de son ancien compétiteur Antigonos, les siens décimèrent les meilleures familles qui composaient le conseil de Jérusalem. |

||||

44-31 av. J.C. |

Hérode sous Antoine et CléopâtreRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteMais les jours difficiles ne se terminèrent pas après son avènement. La malheureuse expédition d'Antoine contre les Parthes n'eut pas de suites pour Hérode, parce que les vainqueurs n'osèrent pas envahir la Syrie; mais il eut beaucoup à souffrir des prétentions toujours croissantes de la reine d'Egypte, qui régnait alors sur l'Orient bien plus qu'Antoine. La politique de cette femme, qui voulait d'abord étendre la puissance de sa famille et surtout augmenter ses revenus, ne fut pas toujours approuvée par Antoine; mais Cléopâtre sut enlever au roi de Judée une partie de ses plus belles possessions sur la côte syrienne et dans la région intermédiaire entre l'Egypte et la Syrie; elle lui ravit même les riches plantations de baumiers et les bosquets de palmiers de Jéricho, et lui imposa de lourdes charges financières. Pour conserver le reste de son royaume, Hérode dut prendre à ferme les nouvelles conquêtes de Cléopâtre en Syrie, ou se porter garant pour d'autres fermiers moins solvables. Au milieu de toutes ces tribulations, et dans la crainte d'exigences encore plus dures et auxquelles il ne pouvait pas plus se soustraire, Hérode attendait avec impatience que la guerre éclatât entre Antoine et Auguste. Ce fut un bonheur pour lui que Cléopâtre, dans son égoïsme coupable, le dispensât de prendre une part active à la guerre, parce qu'il avait besoin de ses troupes, pour recouvrer en Syrie les revenus de la reine; grâce à cette circonstance, il lui fut plus facile de se soumettre au vainqueur. Il eut plus de chance encore, lorsqu'il changea de parti; il put s'emparer d'une troupe de gladiateurs dévoués à Antoine, qui se rendaient d'Asie Mineure en Egypte à travers la Syrie, pour secourir leur maître. |

||||

27 av. J.C.-4 |

Hérode sous AugusteRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteAvant de se rendre à Rhodes près d'Auguste, pour y obtenir son pardon, il fit mettre à mort, pour parer à tout événement, le dernier rejeton mâle de la famille des Macchabées, le vieil Hyrkanos, âgé de quatre-vingts ans, auquel la famille d'Antipatros devait sa haute situation : c'était prendre plus de précautions qu'il n'était nécessaire. Auguste fit ce que la politique lui ordonnait de faire, d'autant plus que l'appui d'Hérode lui était très important pour l'expédition d'Egypte qu'il projetait; il confirma dans sa royauté ce prince qui aimait à être dominé; il étendit même sa puissance en lui rendant tout ce que Cléopâtre lui avait enlevé, et en y ajoutant d'autres présents. Désormais toute la côte, depuis Gaza jusqu'à la Tour de Straton, la future Caesarea, le pays de Samarie qui s'intercale entre la Judée et la Galilée, et un certain nombre de villes situées à l'Est du Jourdain obéirent à Hérode. L'affermissement de la monarchie romaine épargnait aux Juifs de plus longues crises extérieures. |

||||

37-4 av. J.C. |

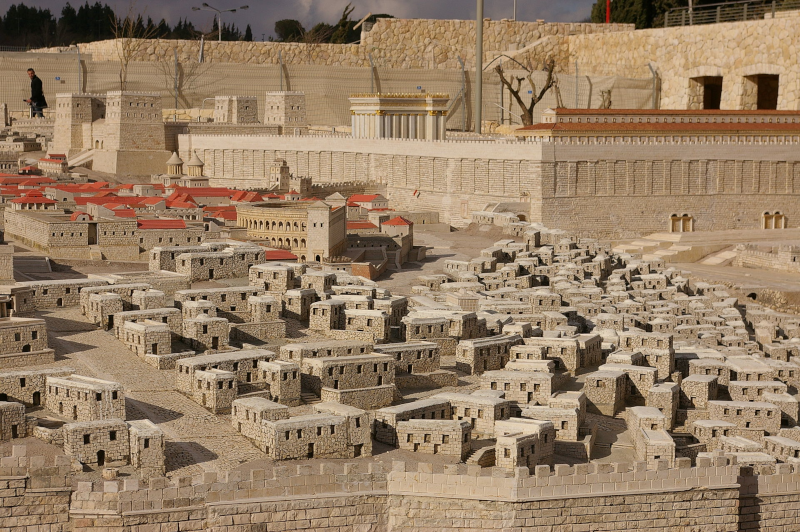

Gouvernement d'HérodeRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : Auguste

Au point de vue romain l'attitude de la nouvelle dynastie ne peut paraître vraiment correct qu'à un observateur superficiel. Elle prend parti d'abord pour Pompée, puis pour César, puis pour Cassius et Brutus; elle se déclare ensuite pour les triumvirs, pour Antoine, enfin pour Auguste: sa fidélité est aussi changeante que sa parole. Pourtant cette conduite ne manque ni de logique ni de suite. Les états vassaux, surtout ceux de l'Orient grec, n'avaient en réalité aucun intérêt engagé dans les luttes qui divisaient la puissance souveraine; il leur importait peu que ce fût la République ou la Monarchie, Auguste ou Antoine qui triomphât. A cette époque plus que jamais, on vit s'étaler cette corruption des moeurs, qui accompagne toute révolution dans le gouvernement; on vit s'afficher un mélange dégradant de fidélité intérieure et d'obéissance extérieure; mais le roi Hérode sut accomplir tous les devoirs que l'état romain imposait à ses sujets, avec une exactitude dont n'auraient pas été capables des natures plus nobles et des âmes plus élevées. En face des Parthes il est resté toujours fidèle, même dans des situations très périlleuses, au maître qu'il avait choisi. Au point de vue de la politique intérieure du royaume juif, le gouvernement d'Hérode se caractérise par l'abaissement de la théocratie; c'est la continuation, c'est même une accentuation du gouvernement des Macchabées. Sous lui fut accomplie la séparation du pouvoir politique et du pouvoir ecclésiastique; il augmenta le contraste entre le roi tout-puissant, mais d'origine étrangère, et le grand-prêtre souvent impuissant, exposé à des changements arbitraires. A vrai dire la dignité royale convenait mieux au grand-prêtre juif qu'à un étranger, auquel était interdite la carrière sacerdotale; et, si les Hasmonéens représentaient la cause de l'indépendance du judaïsme, l'Iduméen plaçait sous la suzeraineté d'un patron la puissance royale qu'il exerçait sur les Juifs. Ce conflit éternel, qui se rouvrit alors avec un caractère profondément passionné, dura pendant toute la vie de cet homme qui a causé beaucoup de maux, mais qui n'en a peut-être pas moins souffert. En tous cas, son énergie, sa fermeté, sa souplesse en présence de ce qui était inévitable, son habileté militaire et politique, assurent une place au roi des Juifs dans le tableau général de cette époque curieuse. Il n'appartient pas à qui fait l'histoire de Rome, de raconter en détail, à l'aide des nombreux documents que nous avons conservés, les quarante années du règne d'Hérode il mourut en l'année 750 de Rome 4 après J.-C. Dans aucun temps aucune famille royale ne fut ensanglantée par des querelles furieuses entre parents et enfants, entre époux et frères, autant que la dynastie juive. L'empereur Auguste et les gouverneurs de Syrie se détournaient avec horreur, lorsqu'on les priait de favoriser l'oeuvre des assassins; et, ce qu'il y a de plus effrayant dans ce terrible tableau, c'est que les exécutions, presque toujours ordonnées sur des soupçons très vagues, étaient complètement inutiles, et que toujours le prince criminel se repentait de sa cruauté. Vainement le roi soutint, avec toute la force et toute l'intelligence qu'il put, les intérêts de son royaume, vainement il employa en faveur des Juifs, non seulement dans la Palestine, mais dans tout l'empire, ses trésors et son influence considérable - si Agrippa prit une décision favorable à leurs intérêts, lorsqu'il organisa le gouvernement impérial en Asie Mineure, c'est surtout à Hérode qu'ils le doivent -; il trouva bien de l'affection et de la fidélité dans l'Idumée et à Samarie, mais non pas chez le peuple d'Israël, qui le considéra toujours comme l'étranger bien plutôt que comme le prince coupable de tant de crimes. Hérode voyait dans son épouse de sang hasmonéen, la belle Mariamme, et dans les enfants qu'il avait eus d'elle des Juifs plus que des parents; il les craignait sans cesse, et ce fut là la cause principale des guerres intestines qui déchirèrent la famille royale; aussi ce prince a-t-il dit lui-même qu'il se sentait attiré par les Grecs autant que repoussé par les Juifs. Un fait caractéristique est qu'il fit élever à Rome les fils auxquels il réservait sa succession. Grâce à ses richesses inépuisables, il put combler de dons et orner de temples les villes grecques de l'étranger; il fit aussi de grandes constructions en Judée, mais non dans un esprit juif. Lorsqu'il bâtit un cirque et un théâtre à Jérusalem, lorsqu'il éleva dans les villes juives des temples consacrés au culte de l'empereur, les pieux Israélites l'accusèrent de provoquer au blasphème. S'il transforma le temple de Jérusalem en un magnifique édifice, ce fut presque contre la volonté des dévots; ils en admiraient tellement la construction, qu'ils reprochèrent à Hérode d'avoir ajouté au monument un aigle d'or bien plus vivement que d'avoir fait massacrer tant de personnes; il s'ensuivit une révolte populaire, dont l'aigle fut victime, mais qui coûta aussi la vie aux Juifs pieux qui l'arrachèrent. Hérode connaissait trop bien le pays pour le pousser à bout; s'il avait été possible de l'helléniser, ce n'est pas la volonté qui aurait fait défaut au prince. Le roi iduméen ne fut pas moins actif que les meilleurs hasmonéens. Le grand port qu'il construisit près de la Tour de Straton, ou près de Caesarea, comme s'appela désormais la ville rebâtie complètement par Hérode, donna, pour la première fois, à cette côte peu favorisée par la nature, ce dont elle avait besoin; pendant toute la durée de l'empire la nouvelle cité resta l'entrepôt le plus important de la Syrie médionale. Hérode a fait d'ailleurs tout ce qu'un gouvernement peut faire; il a favorisé le développement des ressources naturelles du pays; il est intervenu personnellement, quand son royaume a souffert de la famine ou d'autres fléaux; il a surtout donné à la région la sécurité intérieure et extérieure. On cessa d'être indulgent envers les bandes pillardes; contre les tribus nomades du désert on défendit sérieusement et sans répit la frontière, oeuvre très difficile dans toute cette contrée. Cette attitude d'Hérode décida le gouvernement romain à placer sous son autorité de nouveaux territoires, l'Iturée, la Trachonitide, l'Auranitide, la Batanée. Dès lors sa domination s'étendit, comme nous l'avons déjà indiqué, au-delà du Jourdain, jusqu'aux environs de Damas et à la chaîne de l'Hermon; lorsque son royaume se fut ainsi arrondi, il n'y eut plus, autant que nous pouvons le savoir, dans toutes les régions que nous avons nommées, ni une ville libre ni une seule autorité indépendante d'Hérode. La défense même des frontières incomba plutôt au roi des Arabes qu'à celui des Juifs; mais tant qu'elle fut confiée à Hérode, une ligne de forteresses puissantes assura aux habitants de la Palestine une tranquillité qu'ils n'avaient jamais connue jusqu'alors. On comprend qu'Agrippa, après avoir visité les constructions maritimes et militaires de ce roi, l'ait regardé et l'ait traité comme un collaborateur dans la grande oeuvre de la réorganisation de l'empire. |

||||

4 av. J.C. |

La fin d'Hérode et le partage de son royaumeRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteMais son royaume ne dura pas longtemps. Hérode lui-même, dans son testament, le partagea entre trois de ses fils; Auguste en confirma les dispositions essentielles; il plaça seulement sous l'autorité directe du gouverneur de Syrie le port important de Gaza et les villes grecques situées au-delà du Jourdain. Les districts septentrionaux du royaume furent séparés des provinces principales; les dernières conquêtes d'Hérode, le pays situé au Sud de Damas, la Batanée et les territoires qui s'y rattachent furent donnés à Philippe; la Galilée et la Pérée, c'est-à-dire les régions transjordaniques, à l'exception des villes grecques, furent la part d'Hérode Antipas; ces deux princes eurent le titre de tétrarques; leurs petits royaumes, d'abord séparés, furent réunis à Agrippa II, arrière-petit-fils d'Hérode le Grand, et le restèrent, sauf de courtes interruptions, jusqu'à l'époque de Trajan. Nous avons déjà raconté leur histoire, lorsque nous avons parlé de la Syrie orientale et de l'Arabie. Nous pouvons ajouter ici que les descendants d'Hérode gouvernèrent sinon avec autant d'énergie que le fondateur de la dynastie, du moins dans le même esprit et dans le même sens que lui. Ils donnèrent aux villes qu'ils réorganisèrent, Caesarea, l'antique Panéas, au Nord du royaume, et Tibérias dans la Galilée, une constitution complètement hellenique, comme aurait fait Hérode. Il faut citer, comme trait caractéristique, les imprécations que les rabbins juifs prononcèrent contre la ville impure de Tibériade parce qu'on avait trouvé un tombeau sur son emplacement. |

||||

4 av. J.C.-6 ap. J.C. |

La Judée sous ArchealosRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteLe centre du pays, la Judée avec Samarie au Nord et l'Idumée au Sud, revint, suivant la volonté d'Hérode, à son fils Archélaos. Mais ce successeur ne répondait pas aux voeux de la nation. Les orthodoxes, c'est-à-dire les Pharisiens, dominaient presque exclusivement la masse; si jusqu'alors la crainte du Seigneur avait été en quelque sorte effacée par la crainte d'un roi énergique et sans égard pour les prêtres, la grande majorité des Juifs n'en désirait pas moins rétablir, sous la suzeraineté de Rome, le pur gouvernement religieux des prêtres, tel qu'il avait été organisé jadis par les Perses. Immédiatement après la mort du vieux roi le peuple s'était soulevé à Jérusalem; il réclamait la révocation du grand-prêtre nommé par Hérode et le bannissement des infidèles, au moment où la fête de la Pâque allait être célébrée dans la ville Sainte; Archélaos dut commencer son règne en faisant tailler en pièces les masses révoltées; il y eut une foule de morts et la fête ne fut pas célébrée. Le gouverneur romain de la Syrie Varus, celui dont l'impéritie devait peu de temps après coûter la Germanie à Rome -, qui avait été chargé de maintenir l'ordre en Palestine pendant l'interrègne, avait permis aux émeutiers de Jérusalem d'envoyer à Rome, où précisément on s'occupait de la royauté de Judée, une ambassade de cinquante personnes, chargée de demander l'abolition du gouvernement royal; et lorsque Auguste l'eut reçue, huit mille Juifs de Rome escortèrent les députés jusqu'au temple d'Apollon. A Jérusalem, cependant, les Juifs fanatisés continuaient à agir par eux-mêmes; la garnison romaine, qui campait dans le Temple, fut attaquée à main armée; des bandes de voleurs dévots se répandirent dans le pays; Varus dut faire sortir sa légion et rétablir l'ordre l'épée à la main. Ces événements, qui étaient un avertissement pour l'empereur, justifiaient tristement le gouvernement brutal, mais respecté, du roi Hérode. Auguste, malgré la faiblesse dont il fit preuve surtout dans ses dernières années, renvoya ces représentants des masses fanatiques et rejeta leur demande; mais, se conformant pour les points essentiels au testament d'Hérode, il donna l'autorité dans Jérusalem à Archélaos, qu'il priva du titre royal - il ne pouvait alors l'accorder à ce jeune homme inexpérimenté; en outre il lui enleva les provinces septentrionales de son royaume, et diminua sa puissance militaire, en lui enlevant la mission de défendre les frontières. Sur l'ordre d'Auguste, les impôts si élevés sous Hérode furent diminués; mais cette réforme ne pouvait guère améliorer la situation des Quatre-Princes. Archélaos n'aurait pas été personnellement incapable et indigne de la couronne, qu'il lui eût été néanmoins impossible de gouverner; peu d'années après (6 ap. J.-C.) Auguste se vit obligé de le détrôner. |

||||

6 |

La Judée réduite en province romaineRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteCe fut alors qu'il exauça complètement les voeux des rebelles: la royauté juive fut abolie; d'une part, la Palestine fut directement soumise à l'administration romaine; d'autre part, l'ombre de gouvernement intérieur qu'on laissa subsister dans le pays fut donnée au sénat de Jérusalem. Les causes de cet événement sont peut-être les promesses faites par Auguste à Hérode au sujet de sa succession, et la tendance de plus en plus accentuée, mais en général très justifiée, du gouvernement impérial, à détruire les grands états vassaux qui s'agitaient avec trop d'indépendance. Ce qui était arrivé peu de temps auparavant, ou ce qui survint quelques années plus tard en Galatie, en Cappadoce, en Maurétanie, nous explique pourquoi, en Palestine, l'empire d'Hérode n'a guère duré plus longtemps que lui. Mais si Rome établit sa domination immédiate sur ce pays, ce fut pour revenir, en ce qui concernait l'administration, aux idées d'Hérode; la situation était tellement particulière et les circonstances étaient si difficiles, que le contact immédiat des administrateurs romains et des Juifs administrés, réclamé avec tant d'insistance et finalement obtenu par le parti sacerdotal lui-même, ne fit le bonheur ni des uns ni des autres. |

||||

27 av. J.C.-38 |

Organisation provincialeRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteLa Judée devint donc, en l'an 6 après J.-C., une province romaine de seconde classe1; et, si l'on excepte l'éphémère responsable remplacé par un fonctionnaire impérial révocable de rang équestre. Le siège de l'administration romaine fut, immédiatement sans doute, la ville de Caesarea, constituée par Hérode au bord de la mer, sur le modèle des villes helléniques. Naturellement le pays perdit le privilège de n'avoir pas de garnison romaine; mais, comme il arrivait toujours dans les provinces de seconde classe, les troupes romaines se composaient seulement de quelques détachements peu nombreux de cavaliers et de fantassins, de catégorie inférieure; plus tard on établit en Judée une aile et cinq cohortes, environ 3 000 hommes. Ces soldats furent peut-être recrutés par les premiers empereurs, pour une forte partie dans le pays lui-même, et aussi parmi les gens de Samarie et les Grecs de Syrie2. Il n'y avait pas de légionnaires dans la province; et même dans les pays voisins de la Judée, campait tout au plus une des quatre légions de Syrie. A Jérusalem on envoya un commandant romain permanent, qui s'établit dans le palais du roi avec une garnison, également permanente, très faible; c'était seulement à l'époque de la Pâque, où tous les gens du pays et d'innombrables étrangers accouraient au Temple, que l'on faisait camper un détachement plus considérable de soldats romains dans un portique voisin du temple. Lorsque la province fut organisée, ce fut Rome qui se chargea de lever les impôts, puisque le gouvernement impérial payait tous les frais que nécessitait la défense du pays. Celui-ci, en donnant le pouvoir à Archélaos, lui avait enjoint de diminuer les impôts; il est peu vraisemblable qu'il ait eu l'intention de les augmenter aussitôt après l'annexion du pays; mais, en Judée, comme dans toute région nouvellement conquise, on se prépara à réviser l'ancien cadastre3. (Les autorités indigènes) Dans cette province comme dans toutes les autres, le conseil municipal fut, autant que possible, la base de l'administration locale. Samarie ou S�baste, tel est désormais son nom, la nouvelle ville de Caesarea, et les autres cités qui existaient déjà dans l'ancien empire d'Archélaos, se gouvernèrent elles-mêmes sous le contrôle des autorités romaines. 1. Josèphe raconte que la Judée fut rattachée à la province de Syrie et placée sous l'autorité de son gouverneur (Ant. Jud., XVII, fine : restauration du royaume de Jérusalem sous Claude (41 à 44), elle resta dès lors une province romaine. L'ancien prince indigène, nommé à vie et dont la dignité était héréditaire, à la condition cependant d'être confirmée par le gouvernement romain, fut ? XVIII, 1, 1: ?evv; cf. 4, 6); ce renseignement parait inexact; il est beau????? ; coup plus probable que la Judée forma désormais une province procuratorienne spéciale. Josèphe n'a pas su distinguer avec netteté les attributions légales et l'intervention réelle du gouverneur de Syrie. Ce fonctionnaire organisa la nouvelle province et y établit la première taxe; mais ce fait ne tranche pas la question de savoir quelle constitution fut donnée à la Judée. Si les Juifs font appel au gouverneur de Syrie des jugements de leur procurateur, et si le gouverneur décide contre le procurateur, c'est que le procurateur dépend du légat; mais, pour que L. Vitellius agit ainsi (Josèphe, XVIII, 4, 2), il devait être investi d'une autorité extraordinaire sur cette province (Tacite, Ann., VI, 32; Staatsrecht, II, 822); dans un autre cas, les expressions de Tacite (XII, 54): Quia Clodius jus statuendi etiam de procuratoribus dederat, nous prouvent que le gouverneur de Syrie n'aurait pas pu rendre un tel jugement en vertu de sa compétence ordinaire. Aussi bien le jus gladii de ces procurateurs (Josèphe, De bell. Jud., II, 8, 1, XVIII, 11: ?), et toutes leurs attributions montrent, que ce ne sont pas des fonctionnaires placés sous l'autorité d'un légat impérial et chargés seulement des affaires financières, mais qu'ils ont la plus haute autorité en matière judiciaire et militaire comme les procurateurs de Norique et de Rétie. Les légats de Syrie n'avaient donc pas plus d'influence en Judée que le légat de Pannonie dans le Norique et celui de Haute-Germanie en Rétie. D'ailleurs cette situation concorde avec l'état général de l'empire; les grands royaumes, après leur annexion, ne furent jamais rattachés aux grands gouvernements voisins, parce qu'on ne voulait pas à cette époque créer de puissances trop considérables; ils furent transformés en gouvernements indépendants, confiés à l'origine pour la plupart à des citoyens de rang équestre. 2. D'après Josèphe (Ant. Jud., XX, 8, 7, plutôt que De bell. Jud., II, 13, 7) la plus grande partie des troupes romaines de Palestine se composait de soldats originaires de Césarée et de Sébastè. L'ala Sebastenorum combattit dans la guerre de Judée sous Vespasien (Josèphe, De bell. Jud., II, 12, 5). Cf. Eph. epig., V, p. 194. Il n'y a pas d'alae ni de cohortes Judaeorum. 3. D'après Josèphe, les revenus d'Hérode (XVII, 11, 4) montaient environ à 1200 talents, dont cent à peu près pour la Batanée et les pays voisins, 200 pour la Galilée et la Pérée, le reste pour la part d'Archélaos; il faut entendre ici l'ancien talent hébraïque et non pas, comme l'admet Hultsch (Metrol., 2 edit., p. 605), le talent de deniers, puisque les revenus du même pays sous Claude, toujours d'après Josèphe (XIX, 8, 2), sont évalués à douze millions de deniers. La principale part de ces revenus était formée par l'impôt foncier, dont nous ne connaissons pas le chiffre; à l'époque syrienne il rapportait, au moins de temps en temps, le tiers des céréales, et la moitié du vin et de l'huile (Macchab., I, 10, 30); au temps de César, Joppé fournissait un quart de sa récolte, plus la dîme du temple. Il faut ajouter un certain nombre d'autres impôts et taxes indirectes, impôts sur les enchères, gabelle, droits de passage, et péages, etc.; ce sont les impôts dont il est question dans l'Evangile. |

||||

27 av. J.C.-38 |

Synhédrion de JérusalemRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteL'administration de la capitale et du territoire considérable qui en dépendait fut organisée de la même manière. Déjà avant l'époque romaine, un conseil des Anciens avait été constitué à Jérusalem, sous les Séleucides, comme nous l'avons vu : c'était le Synhédrion ou, suivant la transcription juive, le Sanhédrin. La présidence en était dévolue au grand-prêtre, choisi pour un temps fixe par le chef du pays, lorsqu'il n'était pas lui-même grand-prêtre. Ce collège était composé des anciens grands-prêtres et des juges les plus estimés. Cette assemblée, où dominait l'élément aristocratique, était à la fois la plus haute représentation religieuse du judaïsme tout entier, et, dans la mesure où ces deux ordres d'idées peuvent être réunis, la représentation laïque surtout de la ville de Jérusalem. Ce sont les rabbins des temps postérieurs qui ont désigné, par une pieuse fiction, le Synhédrion comme une institution spirituelle fondée par Moïse. Il répondait essentiellement au conseil de la constitution municipale des Grecs; mais, par sa composition et sa compétence, il avait un caractère plus religieux que les assemblées communales des Hellènes. A ce Synhédrion et à son grand-prêtre, nommé par le procurateur agissant comme organe du souverain impérial, le gouvernement romain laissa ou plutôt transporta les attributions que possédaient, dans les cités helléniques sujettes, les autorités locales et les conseils municipaux. Avec une indifférence trop imprévoyante, il donna libre cours au Messianisme transcendental des Pharisiens; dans toutes les affaires religieuses, morales ou juridiques, qui ne touchaient pas immédiatement aux intérêts de Rome, on laissa, pour ainsi dire, les mains libres au consistoire du pays, qui n'avait rien de transcendental, et qui fonctionna jusqu'à la venue du Messie. Cette organisation fut surtout importante au point de vue judiciaire. A la vérité, toutes les fois qu'un citoyen romain était en cause, le jugement des affaires civiles et des affaires criminelles était déféré aux tribunaux romains, même avant l'annexion du pays. Mais, après l'annexion, les autorités locales continuèrent à juger les Juifs au civil. Il est probable qu'en général elles rendirent la justice criminelle concurremment avec le procurateur romain; seulement elles ne pouvaient faire exécuter leurs arrêts de mort qu'après confirmation du fonctionnaire impérial. |

||||

27 av. J.C.-38 |

Le gouvernement provincial des romainsRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteCette organisation était essentiellement une conséquence inévitable de l'abolition de la royauté juive; les Juifs, en réclamant l'une, réclamaient l'autre par le fait. Assurément c'était l'intention du gouvernement d'éviter autant que possible la dureté et la sévérité dans l'administration. Publius Sulpicius Quirinius, le gouverneur de Syrie qui fut chargé de constituer la nouvelle province, était un fonctionnaire de grand mérite, qui connaissait à fond la situation de l'Orient; en outre, tous les renseignements nous confirment que l'on n'ignorait pas les difficultés de l'entreprise et qu'on voulait en tenir compte. Comme auparavant, sous les rois de Judée, la petite monnaie fut frappée dans le pays, elle porta désormais le nom de l'empereur romain; mais pour respecter le sentiment des Juifs qui avaient horreur des images, on ne grava jamais sur les pièces l'effigie du souverain. L'entrée de l'intérieur du Temple resta interdite, sous peine de mort, à tout homme qui n'était pas juif1. Auguste n'a jamais favorisé personnellement les cultes orientaux; mais il ne dédaigna pas d'en faire dans leur patrie, en Palestine comme en Egypte, les alliés du gouvernement impérial; des présents magnifiques envoyés par Auguste, par Livie, et par d'autres membres de la famille impériale ornaient le sanctuaire des Juifs, et l'empereur faisait chaque jour sacrifier en son nom au Dieu suprême un taureau et deux agneaux. Les soldats romains reçurent l'ordre de laisser à Césarée, lorsqu'ils tiendraient garnison à Jérusalem, les enseignes qui portaient des images d'empereur. Sous Tibère, un gouverneur ayant transgressé cet ordre, l'autorité romaine fit droit aux supplications des Juifs pieux et rétablit l'ancien ordre de choses. Lors d'une expédition contre les Arabes, les troupes romaines devaient traverser Jérusalem; les prêtres protestèrent, à cause des images représentées sur les enseignes, et l'armée prit une autre route. Le gouverneur dont nous venons de parler ayant consacré à l'empereur dans la forteresse royale de Jérusalem des boucliers sans représentations figurées, les dévots crièrent au scandale; Tibère ordonna d'enlever ces boucliers et de les suspendre à Césarée, dans le temple d'Auguste. L'habit de cérémonie du grand-prêtre, qui se trouvait dans la forteresse sous la garde des Romains et qui par suite devait être lavé de cette souillure pendant sept jours, avant d'être revêtu, fut remis aux croyants sur leur réclamation, et l'on enjoignit au commandant de la forteresse de ne plus s'en occuper. D'ailleurs on ne pouvait pas demander à la foule de supporter patiemment les conséquences de l'annexion, sous prétexte qu'elle l'avait elle-même provoquée. Il ne faut pas non plus affirmer que les habitants du pays ne furent pas opprimés par les Romains, et qu'ils n'avaient aucune raison de se plaindre; l'organisation des provinces romaines a toujours entraîné des difficultés et des troubles. En outre, les injustices et les violences, commises par chaque gouverneur, ne furent pas moins nombreuses en Judée qu'ailleurs. Dès le commencement du règne de Tibère les Juifs protestaient comme les Syriens, contre le poids des impôts, et ce fut surtout à la longue administration de Ponce-Pilate qu'un juge équitable reprocha tous les crimes dont les fonctionnaires se rendaient ordinairement coupables. Mais, suivant le même auteur, Tibère pendant les vingt-trois ans de son règne laissa subsister les antiques coutumes consacrées par la religion; il n'en détruisit ni viola aucune. Il faut d'autant plus le reconnaître qu'en Occident cet empereur sévit plus durement qu'aucun autre contre les Juifs; s'il fit preuve d'indulgence et de modération à l'égard des Juifs de Judée, ce n'est pas parce qu'il favorisait personnellement le judaïsme. 1. A la barrière de marbre, qui fermait le sanctuaire, étaient attachés des avis rédigés en langue grecque et latine (Josèphe, De bell. Jud., V, 5, 2; VI, 2, 4; Ant. Jud., XV, 11, 5). Une de ces plaques que l'on a récemment découverte (Revue archéologique, XXIII (1872), p. 220) et qui se voit aujourd'hui dans le Musée public de Constantinople, porte cette inscription : ?. L'iota se trouve au datif; l'écriture est bonne, et paraît dater des premiers temps de l'empire. Il est difficile que ces plaques soient l'oeuvre des rois juifs; ils n'auraient pas ajouté un texte latin, et ils n'avaient pas de raison pour garder l'anonyme d'une façon si étrange en menaçant les coupables de la peine de mort. Tout s'explique, si les plaques ont été posées par le gouvernement romain; d'ailleurs; Titus, d'après Josèphe (Bell. Jud., VI, 2, 4), dit en s'adressant aux Juifs:?. Si la plaque dont nous avons parlé plus haut porte réellement des traces de coups de hache, ces coups ont été donnés par les soldats de Titus. |

||||

38 |

L'opposition juiveRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteNéanmoins le gouvernement romain se heurta, même en temps de paix, à une opposition de principe et à la résistance puissante des dévots. On refusa de payer les impôts, non seulement parce qu'ils étaient lourds, mais parce qu'ils étaient impies. "Est-il permis", demande le Rabbin dans l'Evangile, de payer le cens à César ? La réponse ironique qui lui est faite ne parut pas suffisante à tout le monde; il y avait des saints, en petit nombre il est vrai, qui se seraient crus souillés, s'ils avaient touché une monnaie portant l'effigie de l'empereur. C'était un fait nouveau de voir ainsi croître l'opposition religieuse. Les rois Séleucus et Antiochus, sans être circoncis, s'étaient fait payer leurs impôts en pièces d'argent frappées à leur effigie. Telle était la théorie du parti national : l'application en fut faite non pas par le grand conseil de Jérusalem, où les nobles les plus traitables de la Palestine avaient acquis, sous l'influence du gouvernement impérial, une place prépondérante, mais par Judas le Galiléen, de Gamala près du lac de Génézareth, qui, comme Gamaliel le rappelait plus tard au grand conseil, se souleva au moment du recensement et entraîna tout le peuple à sa suite. Ce Judas exprima la pensée commune, en proclamant que la déclaration nécessitée par le recensement était une servitude, et que les Juifs devaient avoir honte de reconnaître au-dessus d'eux un autre maître que le seigneur Zebaoth; Dieu n'aiderait, ajoutait-il, que ceux qui pourraient s'aider eux-mêmes. Peu de gens répondirent à cet appel et prirent les armes; Judas périt sur l'échafaud quelques mois plus tard; mais mort, et mort pour la foi, il était plus redoutable aux vainqueurs impies que vivant. Cet homme et ses partisans formèrent aux yeux des Juifs postérieurs la quatrième secte, à côté des Sadducéens, des Pharisiens, et des Esséens; ils furent alors appelés les Zélotes; plus tard ils se nommèrent eux-mêmes les Sicaires, les Hommes au poignard. Leur doctrine est des plus simples : Dieu seul est maître; la mort est sans importance; la liberté est tout. Cette doctrine survécut: les fils et les petits-fils de Judas furent les promoteurs de toutes les insurrections. |

||||

38 |